2012.7.7(土)雨

雨が続き雨読がはかどっている。地名に関する書物は数多く読んできたが、こと金属に特化して扱っているものはそう多くない。そういう意味で研究者にとっては人気があるのだろうか、市場に出回っている数が少なく値段も高い。というわけで図書館で借りたのだが、これも数が少なくて山科図書館からお借りした。

借本の場合重要事項をノートにとったり、表などは複写したりしているのだが本書の場合は内容が多岐にわたっておりノートするのも大変である。というのは「金属と地名」をテーマに全国地名研究者大会で発表されたものを加筆訂正されたものであるということだ。

「金属と地名」谷川健一編 三一書房1998年5月発行 定価3,200円

研究会やシンポジウムで発表されたものをまとめた本は数あるが、読みやすいことが利点である。一定の時間内に参加者に解るようにまとめるのだから当然そうなるが、逆に内容的に浅いという欠点がある。もちろん発表者は深く研究されているのだろうが、発表するのはそのエッセンスということになるのだろうからやむを得ない。

また、今回のようにテーマがマクロなものであると、実に多くの方が多岐の分野にわたって発表されているので読者としては焦点が合わしづらい。

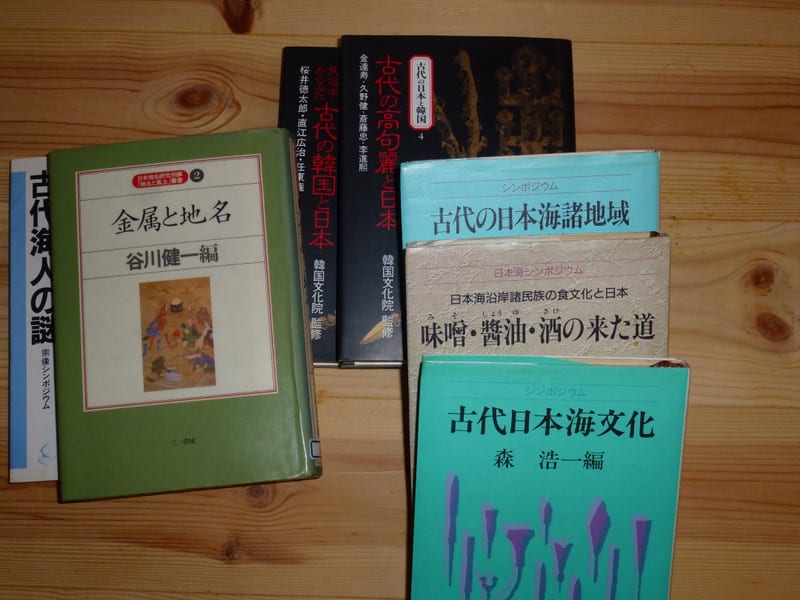

本書の他にシンポジウムものがこんなにもあった。

一応次の四テーマに絞って、3~5名の発表がある。合計16名の発表だ。

1.中国地方の金属地名

2.東北地方の鉄生産と地名

3.産金にまつわる伝承

4.各地の金属伝承

概して従来から金属地名と言われてきた地名と現実の鉱山、遺跡などを結びつけ科学的に証明しようという傾向が見られる。このことは当然の流れとは言え、興味深いことである。地名研究が進んだ人にとって「何々は銅の古語である」とか「何々は朝鮮語で鉄を表す」などということは既に解っていることで、知りたいのはその地名が現実に金属と関連があったかどうか、人間の生活にどう関わっていたかということである。

金属地名から金属関連遺跡や鉱脈を発見された例が多く出てくるのだが、それとて確率の問題である。100の内30出て来たら良いと言うものでは無いだろうし、残りの70の地名はどうなるのか。一歩進んでそのあたりまで研究されれば素晴らしいものになるのだがと思う。つまりおよそ金属と無縁と思われるところにもいわゆる金属地名は存在する。その地を深く調査すれば金属と関連があるかも知れない、いや地名そのものに他の意味があるのかも知れない。わたしはその地名を付けただろう人間、あるいはその集団に思いを馳せている。

例えば豪族や領主が新たな地に居を移したときに前居住地の地名などを新しく付けるというケースがよくある。綾部市の犀川などもそうらしい。

金属関連の人間、集団は移動性の強いものと考えられる。新天地で農耕民となるケースもあるだろうし、金属を求めて発見できないケースもあるだろう。そういった場所でかつての金属地名を付けることってありえないだろうか。

話が飛躍してしまったが、金属地名に興味のある方にとっては多くのエッセンスの中から好みのものをつまんで読むことのできる有意義な書である。

【作業日誌7/7】

雨でなにもできないが、本日トマトの初収穫があり夏野菜の三種の神器が出そろった。

今日のじょん:先日おかーの長布団を狙っている記事を掲載したが、なんかの拍子に座椅子を退けたらすかさず座っているのを発見する。油断も隙もあったもんじゃ無いと座椅子を置いておいたらその横の窮屈な場所に寝てやがる。ここまでやるか。