『宿場町を歩く』その21。千住宿②、素戔嗚神社を出て、国道4号線を歩くと千住大橋の手前に熊野神社がある。小さな神社で入口には門があり、施錠されていたので中には入れなかった。

案内板によると創建は1050年に源義家の勧進によるものと伝わる。また、千住大橋を掛ける際に伊奈備前守は当社に成就を祈願、1594年完成にあたり残材で社殿修理を行い、以降大橋の掛け替えごとの祈願と社殿修理は慣例となっている。

千住大橋は江戸の隅田川にかけられた最初の橋で1594年に作られた。その後何回も改修はされたが、1767年の際に現在の位置に作られた。

その後、1886年の台風で一度流されたがそれまでは300年間流されたことがなかった。北に向かって左側の旧橋が関東大震災後の復興事業で鉄橋が1927年に竣工、さらに新橋は1974年に架橋された。

橋を渡ると小さな公園があり、奥の細道の地図や矢立はじめの地の石碑などが設けられている。

ゆ

足立市場前まで行く。京成線千住大橋駅が見えてくるが、手前を右に分かれる道が旧日光道中である。

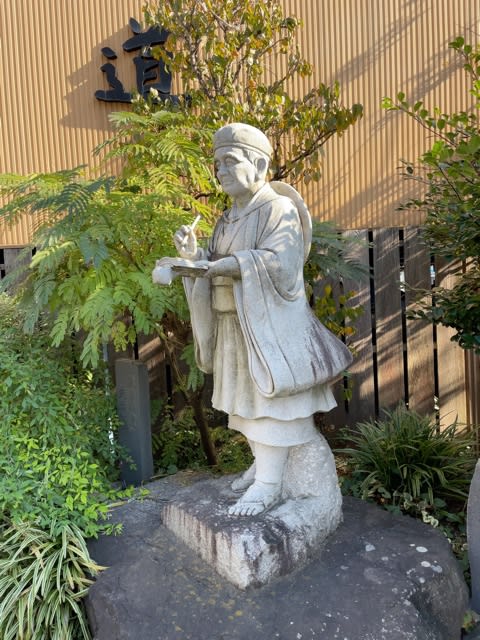

道端には再び松尾芭蕉の像(石像)があり、ここで詠まれた『行く春や鳥鳴き魚の目に泪』という句に関する説明板が設置されている。

旧日光道中は一方通行になっていて北千住方面からしか通行できない。この辺りは『やっちゃば』(青果市場)があり、問屋が並んでいた。今もその名残として各家屋の元々の屋号を書いた木製の表札が並んでいる。

この内の一軒が『千住宿プチテラス』と名付けられた案内所兼無料休憩所として開放されている。元々は横山家という紙漉き問屋の建物で建物は1830年(天保元年)に作られた母屋と内蔵として使われていたもの。奥はギャラリーや庭などがあり歩いて疲れた足を癒すには丁度良い。(以下、次回)