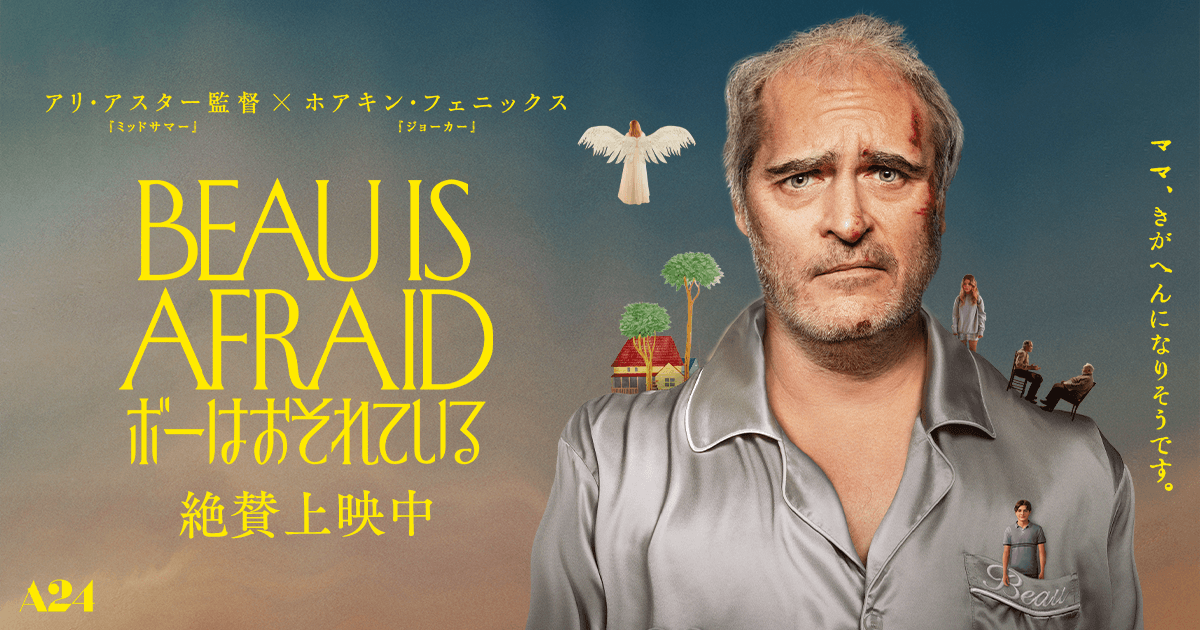

映画「ボーはおそれている」を観た。

ボーは「Beau」と書くようだ。ご承知のとおり、フランス語で「美しい」という単語である。女性形は「Belle」で「Belle ami」と書くと「親友」の意味になる。モーパッサンの小説のタイトルで有名だ。本作品での英語のBeauは、BabyとDarlingの両方の意味がある気がする。母親にとって息子は、Babyのときと、Darlingのときがあるという訳だ。

アリ・アスター監督は「ヘレディタリー/継承」では、製作意図が理解できなかったが、本作品はわかりやすい。きっと信仰にこだわる人なのだろう。鍵は聖書にある。マタイによる福音書の第六章には、次の一節がある。

祈るときには、偽善者たちのようにするな。彼らは人に見せようとして、会堂や大通りの辻に立って祈ることを好む。よく言っておくが、彼らはその報いを受けてしまっている。あなたは祈るとき、自分の部屋にはいり、戸を閉じて、隠れた所においでになるあなたの父に祈りなさい。すると、隠れた事を見ておられるあなたの父は、報いてくださるであろう。

ボーが住んでいる都会は、ボーから見ると危険極まりない理不尽な場所だ。治安は極端に悪く、人は信じられないし、権力の統治はあてにならない。自宅も含めて安全な場所はどこにもない。実際の世界がどうかではなく、ボーにとっての世界がそんな感じなのだ。ボーにとっての世界が本作品のひとつの側面であり、もうひとつの側面は神の視点である。

誰も信用できない嘘と独善の世界だが、それでも勇気を出して、為すべきことをしなければならないというのが、本作品の神の視点からの主張だ。対してボーは、ごく普通の感性の持ち主であり、ピンチが訪れればなんとかしてそこから脱出しようとするし、不利な場面では自分の無実を主張する。謂わばボーは人間代表であり、周囲の人々は誰もが神の代表だ。

ボーは他人に危害を加えたりすることはなく、できれば他人に迷惑をかけたくないと思っている。普通に考えれば「いい人」だ。それが酷い目に遭うのは、本人の責任ではなく、世界がおかしいと考えるのが当然だが、本作品はそうではない。

キリスト教には「原罪」という概念がある。人間はそもそも罪深い存在であるという考え方だ。ボーは何も悪いことをしていないように見えるが、実は存在するだけで罪がある。罪は償わなければならない。

ボーが恐れているのは、この世の不条理や理不尽である。具体的には暴力や略奪だ。しかしその元凶が実は神なのだということに、ボーは気づいていない。不条理や理不尽は神が人間に与えた試練なのだ。

そのあたりが本作品の世界観なのだが、クリスチャンではない当方には、理解し難いものがある。不条理や理不尽を生み出すのは、人間の煩悩だとしか思えない。聖書には、右の頬を打たれたら左の頬も差し出せと書かれてあるのに、現実の世界では、キリスト教の国の筈のアメリカが海外に軍隊を派遣して人を殺しまくっている。自国が攻撃されたら必ず倍返しだ。アメリカは本当にキリスト教の国なのだろうか?

そこかしこに神に関するヒントがあって、ボーが神に弄ばれているように見えてくるが、アリ・アスター監督が人間をおちょくっているのか、キリスト教を揶揄しているのか、あるいは大真面目に原罪に対する人間の責任を問おうとしているのかは、不明のままだ。少なくとも、ボーが自分の安全を守ろうとしたり社会的な役割を果たそうとしていることは責められないと思う。

映画として面白くないことはないのだが、長いと感じさせる作品である。ホアキン・フェニックスの見事な演技がなければ、最後まで見続けるのはしんどかったかもしれない。