~~~~~~~~~~~~~~

2020 クリスマスメッセージ

~~~~~~~~~~~~~~

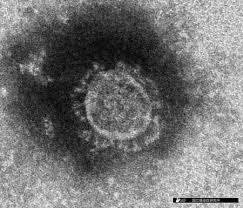

コロナもあって、私の身辺はひっそりとしています。今日24日のクリスマスミサは、都下某所で喜びいっぱいに祝われますが、それはひとまず置いておいて、遠くイスラエルのエルサレムから入った素敵なニュースがありますので、聖なるご降誕を待つ待降節に当たって、ガリレア湖のほとりにあるレデンプトーリス・マーテル神学院の院長が伝える現地の生活について最近の様子をお伝えしましょう。

皆さん、

新型コロナウイルスのために、12月8日の無原罪のマリア様の祝日に予定されていた叙階式が延期されるなど、イスラエルの神学校でもいろいろな影響が出ました。

しかしながら、その間に、私たちの神学生たちは、フランシスコ教皇が新たにエルサレムのラテン教会の総大司教に任命されたピエルバッティスタ・ピッツァバッラ猊下の叙階式の典礼のお世話をさせていただくことになりました。以下にその時の写真を何枚かご紹介いたします。

エルサレムの教会で典礼の奉仕をするレデンプトーリス・マーテルの神学生たち

旧市街への行列が間もなく始まる

旧市街の行列 十字架を持つものも、盛装した警護の男たちもほとんどみなマスクをしている

新任のエルサレムの総大主教 白いケープ姿は聖墳墓騎士団か

聖墳墓教会内部 十字架から降ろされたイエスの亡き骸が横たえられた石に接吻する総大主教

中央の赤いのはカトリックの枢機卿 黒いのは東方典礼の司教たち

また、最近私たちの神学校をマロナイト典礼の大司教ムッサ・エル・ハゲ猊下が私たちの神学校を訪問され、私たちの活動をたいへん励ましてくださいました。

数年まえに、ロディ・ノウラと言うマロナイト教会の神学生が私たちの神学校で養成を受けて司祭に叙階されましたが、今年はレバノン出身の同じマロナイト典礼の若者がここで養成を受けることになりました。

マロナイト典礼の大司教(中央)とレデンプトーリス・マーテル神学院の神学生たち

この中にマロナイト教会の神学生が一人いる

立っているのは若い院長のフランチェスコ・ボルタッジオ神父 ローマの神学校では私の後輩

頭の毛の薄い人物がマロナイト典礼の大司教だろう

皆さん、待降節はまことに喜びに季節です。なぜなら、私たちは私たち人類全体の歴史の中で最も喜ばしい出来事である神の御子の聖母マリアからの誕生を迎える季節だからです。ですから、使徒パウロは「主において常に喜びなさい!主はすぐ近くに居られます。」(フィリピ書4章4-5節) と書いているのです。

幼子イエスに会いに行きましょう!神の大いなる愛がこの小さな幼子の中に現れているのですから。

ガリレアのレデンプトーリス・マーテル神学院

院長 フランチェスコ・ヴォルタッジオ神父

1988年にローマで最初のレデンプトーリス・マーテル神学院が設立された。聖教皇ヨハネパウロ2世と新求道共同体の創始者キコとの合作だった。1990年に第7番目の姉妹校が日本の高松教区に設立された。今、32年たって世界に125校以上の姉妹校がある。

イスラエルのガリラヤ湖のほとりには2000年の頃からレデンプトーリス・マーテル神学院が存在している。エルサレムの総主教の理解の下で発展を遂げてきた。そこでは、中東の様々な典礼のキリスト教会と親密な交流が持たれている。

日本の高松のレデンプトーリス・マーテル神学校は不幸にして設立者の深堀司教の後任の溝部司教によって閉鎖された。それを惜しんだベネディクト16世教皇は、それを自分の神学校としてローマに引き取られた。「将来の日本での福音宣教に資するために」と移設に関する公文書には明記されていた。

溝部司教が他界し、状況も変わったと見たバチカンは、2019年秋にローマに亡命していた日本のための神学校を「アジアのための教皇庁立神学院」に格上げして日本に戻し、同年11月のフランシスコ教皇の訪日に合わせてその設置を祝うはずだった。ところが、またもや日本の司教方の反対で実現を見なかった。フランシスコ教皇は、日本の教会が要らないと言うのなら、と、その「教皇庁立アジアのためのレデンプトーリス・マーテル神学院」の設置場所を、急遽マカオに変更された。

ローマに移設された「日本のためのレデンプトーリス・マーテル神学院」は、一緒にマカオへは行かず、今もローマに残っている。今後それがどういう運命を辿るのか誰も知らない。神様のご計画には計り知れないものがある。

世界の趨勢を眺めると、レデンプトーリス・マーテル神学院を受け容れた国は豊かな司祭の召命に恵まれ発展し、受け入れなかった国は召命不足と司祭の高齢化を抱えて衰退に歯止めがかかっていない。

♬ Silent Night! ♬ Holy night! ♬