~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

私の「インドの旅」と遠藤周作の「深い河」(そのー1)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「カトリック作家」として著名な遠藤周作の最後の長編「深い河」も、代表作「沈黙」にも、カトリックの正統な信仰の立場からは、根本的に重大な欠陥があると私は言いたい。それは、彼の小説家としての資質の問題ではなく、また彼のキリスト教=カトリックに対する姿勢や知識の問題でもない。問題は彼自身も気付いていないどこか奥深いところにあるように思われる。

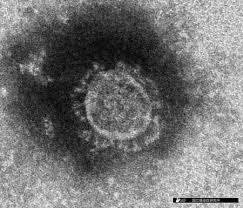

ガンジス川の沐浴風景

それをわかりやすく説明するには、私の経験に基づく一つの隠喩が助けになるかもしれない。

「年の瀬の寒い夜、コートの襟を立てた男が、薄暗い四つ辻の掲示板の前にゆらゆらと立って、しきりに何かしようとしていた。よく見ると、彼は煙草を一本くわえ、街灯にぼんやり照らされた「火の用心」のポスターに描かれた焚火の炎にしきりに煙草を押し付け、何とか火をつけようとしていたのである。足元もおぼつかない彼は、なぜ火がつかないの?と首をかしげながら、なおも一心に火をもらおうとしていた。」

古くから「絵に描いた餅は食えない」という。それは食える「餅」があることを前提としている。人は、ポスターに描かれた火にも、燃えさかる火にも同じ「火」という言葉を充てる。

遠藤の悲劇は、彼がキリスト教に対して並み外れた関心を抱き、実際に多くを読み、多くを書き、かつ語っているにも関わらず、その生涯を通じて一度も生きているキリストに出会って触れる機会を持たなかったことに尽きるのではないか。そのことは、彼の生い立ちを辿れば≪さもありなん≫と納得がいく。

若き日の遠藤周作

1923年生まれの周作が私より16歳上だと言うことを別にすれば、互いに似たような人生の軌跡を辿っている。

1932年、遠藤の父は関東州大連で妻と離婚し、愛人と再婚したが、周作は母に連れられて帰国し、1933年8月、神戸市の六甲小学校の4年に転入した。

私の父は旧内務省の高級官僚だったが、戦後の1947年12月9日に公職から追放され、翌年母は他界した。父は2年後に再婚するが、私も小学4年で遠藤の校区に隣接する高羽小学校に転入した。

周作は12歳のときトリック夙川教会で洗礼を受け、私も12歳のとき近くの六甲教会で洗礼を受けた。周作は灘中学に進み私は六甲中学へ、周作は上智大学の予科へ進み、私は六甲の高等部へ、周作は慶応大学へ進むと、私は同じ私学の上智大学へ、といった具合に、二人とも同じ年ごろに、同じような場所で、パラレルな歩み方をしてきたことになる。

違いは何か。

遠藤の母郁(いく)は、姉の通うカトリック夙川教会で1935年5月に洗礼を受けた。彼女が帰国後の短期間に受けた信仰教育は当時の慣例どおり、カトリックの教理を平易な問答集にまとめた「公教要理」という小冊子の説明をひと通り聞くだけの簡単なものであったと思われる。3ヵ月おくれて周作にも洗礼が授けられたが、周到な準備が施されたとは考えにくい。

周作の学校環境は宗教とは無縁の私立灘中だった。1939年に中学を終えた周作が、複数の旧制高校を受験して軒並み失敗した。1941年4月にようやく上智大学予科に入るが、翌1942年2月にはそこを退学している。1943年に慶応義塾大学文学部予科に入学し、まもなくカトリックの学生宿舎白鳩寮に入寮したが、そこは東京大空襲で焼失している。1945年に慶応の仏文科に進学してようやく大学生になったものの、勤労動員で勉強どころではなかっただろう。

こうしてみると、大連での幼少期にはじまり、母親の受洗の成り行きで洗礼を受けた少年時代にも、また中学、予科(今の高校相当)、大学までの期間を通じて、カトリックの信仰が芽生え、根付き、育ちゆくのに適した肥沃な宗教的環境にはなかったものと思われる。

私の場合は、母方の親戚がみなプロテスタントのクリスチャンで、母は際立って純粋な信仰の持ち主だった。私は物心ついた頃からいつも母に連れられて礼拝に与かり、日曜学校にも通った。灯火管制の下でもクリスマスには母とツリーの飾りつけをしながら讃美歌を歌う非国民だった。父が山形県の警察部長をしていたころ、家族は倉蔵村(今は天童市の一部)の白田弥右衛門という庄屋さんの離れに疎開していた。父は妻子がひもじい思いをしないようにと、地位にモノを言わせてたっぷり調達した食料を毎週疎開先へ届けに来た。駅で借りた自転車の荷台に特大のリュックをくくりつけると、前の車輪が浮き上がるほどだったと父は笑った。それは、妻子が一週間生き延びるために十分なはずのものだった。だが、母は近所の貧しい人たちを見ると貴重な食料の一部を分かち与えた。そのあげく、三人の子供たちにひもじい思いをさせないために、自分は十分に食べずに我慢したのだろう。終戦の頃には栄養失調で体を壊し、やがて肺結核で帰らぬ人となった。人は、内務官僚トップの奥方が栄養失調で死ぬなんて、と信じられない顔をしたそうだ。

「友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない」(ヨハネ5:13)

という聖句があるが、母はそれを地で行った。当時は幼すぎて分からなかったが、そんな母の背中を見て育った私の魂には、彼女の中に燃えていた愛が、生きた信仰の火種としてしっかりと蒔かれていたのだと今にして思う。母が命に代えて子に残した信仰の遺産だった。

周作が通った灘中学は、当時から受験校だったが、私は近隣の六甲中学に進んだ。スイスでカトリック青少年教育を学んだ初代校長の武宮隼人(はやと)神父は、父兄会の日、居並ぶ父兄を前にして、「我が六甲学院はキリスト教的人格教育を旨としております。お子さんを東大に入れたいとお考えの親御さんは、学校の選択を誤っておられますから、早々に灘高に転校させるようにお勧めいたします」と大見栄を切った。今どき、校長がそんなことを言おうものなら、その私学は即座に潰れてしまうことだろう。

その校長の方針で一人の外国人神父―大抵は英語の教師―が、学年担任として6年間ずっと同じ生徒たちに寄り添う。また、キャンパス内にある修道院には10人ほどの神父が住んでいて、放課後に生徒たちの多くは彼らの書斎でじっくり信仰の手引きを受けた。

その結果、中学一年が3クラス165人の生徒からはじまり、高校3年で130人ほどが巣立っていく頃には、卒業生の約三分の一が洗礼を受けていた。さらに、50年もすると、同窓会出席者の半数が信者になっていた。在学中に蒔かれた信仰の種は、時限爆弾よろしく卒業後あちこちで弾けて実を結んだのだ。

周作の少年期や青年期から、信仰を命がけで生きる人物に出会って師事したという事実は見えてこない。彼自身も「生ける神」との決定的な出会いについて信仰告白をしていない。

コルコタのマザー・テレサの「死を待つ人の家」では、回教とヒンズー教とを問わず、誰でも受け入れられ看取られる。一人一人の信条が尊重されて、臨終の洗礼が強いられることはない。また、私が師事した澤木興道老師は、昭和の最後の雲水と呼ばれ、娶らず、寺持たず、生涯を流浪の日々に甘んじた高僧であったが、時おり京都は鷹が峯の破れ寺に草鞋を脱ぐと、京大の哲学の書生などを集めて参禅会を開かれた。東京から馳せ参じる私には、「お前は耶蘇(キリスト教徒)だな。まあよろしい、そこで座っていなさい」と言って、内弟子として可愛がってくださった。

マザー・テレサも澤木老師も実に寛容な人たちだった。しかし、遠藤のこだわるキリスト教の難点は、ただの寛容さの問題だけではなさそうだ。

「ユダヤ人はしるしを求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、わたしたちは、十字架につけられたキリストを宣べ伝えます。」(1コリント1:22-23)と言う聖パウロの聖句がある。

ユダヤ人は信じるために奇跡を要求するが、それは与えられない。異邦人は自分の知恵と努力で宗教を追求するが、決して生きた信仰に辿り着くことはない。人間とは、《ケリグマ》(福音を説く人の肉声)に導かれて信仰に辿り着くものなのだ。

安泰時では、毎朝の勤行のとき、達磨大師から弟子へ、その弟子から弟子の弟子へ・・・と仏法伝授の不断の系譜が澤木老師に至るまで、禅師たちの名前が綿々と唱えられた。これも、信仰の神髄と悟りが生きた信仰者の魂から弟子の魂へ途切れなく受け渡されていくものであることを物語っている。

遠藤の場合、命を託するほどの信仰の導師、霊的指導者に生涯めぐり合うことがなかったと言うことではないか。

母の膝をはなれた私には、6年間担任のクノール神父、六甲教会のブラウン主任司祭、上京してからはホイヴェルス神父のような優れた導師が常にいてくださった。50歳でローマに神学を学ぶころには自分と同じ1939年生まれで世界的に有名なカリスマ指導者、キコ・アルグエイオ氏に間近に接し、聖教皇ヨハネパウロ2世にも、マザー・テレサにも直接触れる幸せを得た。

「カトリック作家」を売りにして、小説家としてのキャリアーを順調に歩んだ遠藤周作は、小説の素材を求めて聖書を読み返し、西洋のキリスト教文学も広く渉猟しただろう。しかし、生きて信仰を証しする生身の人間から、魂の触れ合いを通じて「信仰」を伝授された体験を語っていない。

ベナレスのガンジス川岸辺の火葬風景

周作が「ヨーロッパで触れたキリスト教は、父性的原理を強調するあまり、母性的なものを求める日本人の霊性に合わない」と不満を抱いた、とか、それを「日本人としてキリスト教信者であることが、ダブダブの西洋の洋服を着せられたように息苦しく、それを体に合うように調達することが自分の生涯の課題であった」と言って、キリスト教を日本の精神風土に根付かせようと腐心したとされているが、これらはみな、インカルチュレーション(キリスト教信仰の土着化)というイデオロギーと深く関係している。

人はいとも簡単に「キリスト教的唯一神論と日本的汎神論の矛盾」が遠藤の生涯のテーマだったとか、遠藤が「深い河」で目指したものは「日本人のキリスト教」、別の言葉で言えば「世界に通じる普遍的なキリスト教」だったとか言うが、それは一体何を意味するのか?遠藤に深い影響を与えたジョン・ヒックの「宗教的多元主義」とはどういうものだろうか?は批判的に厳しく検証されなければならない。

しかし、今回もすでに長くなりすぎた。

遠藤の魅力と、危険性、彼の陥った誤りにつての考察は、次回のブログに譲るとしよう。