~~~~~~~~~~~~~~~~

私の「インドの旅」総集編

(9)田川批判-2

~~~~~~~~~~~~~~~~

あらためて田川建三先生を紹介します

私は、田川建三という人が、日本の卓越した新約聖書学者者であり、宗教批判を通じて現代批判を試みた優れた著述家だと言うことを知った。

新約聖書学者であるということは、新約聖書を、文献学的的方法や言語学、考古学等の人文科学的な方法を用いて、原初期の聖書とキリスト教に迫ろうとするものであろう。

1935年東京生まれは私より4つ年上だから、今87才のはずだ。東京大学大学院西洋古典学科で学び、博士課程3年目の夏にストラスブール大学に留学。1965年に宗教学博士の学位を取得。以来、国際基督教大学で講師を勤めていたが、1970年4月に礼拝のとき講壇から「神は存在しない」「存在しない神に祈る」と説教したこともあってか、「造反教官」として追放されたと言われている。

田川先生の履歴には、1972年から1974年にゲッティンゲン大学神学部専任講師をしていたとあったが、私もちょうどそのころ、ドイツの銀行に勤めながらゲッティンゲンの中世の古城に置かれたゲーテインスティテュートに住み込んで、ドイツ語の研鑽に励んでいた。東西ドイツの境界線に近い、あの美しい街で、若かった田川先生と、同じく若かった私が、同時に同じ空気を呼吸していた奇遇を思うと、不思議な親近感を覚える。

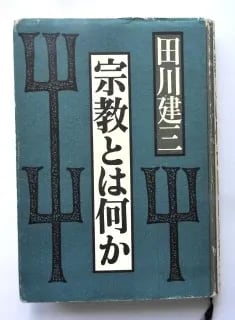

20冊を超える膨大な著作の中には、代表作として『新約聖書 訳と註』(全7巻8冊)や『イエスという男 ――逆説的反抗者の生と死――』などがあるが、私は、現在古書マーケットでも手に入りにくい『宗教とは何か』(1984年大和書房)という先生49歳の頃の著作以外はまだ読んでいなかったので、先生について語る以上、せめてものアリバイにと、急いで「新約聖書(訳と注)の第1巻を、ネット通販で注文したのが、十日ほど前に届いた。

読み進むうちに、その素晴らしさに圧倒された。カトリック神父を名乗る私は、これを全巻座右に置かねば嘘だ、とさえ思った。そして、聖書学の土俵の上では、田川先生を批判する資格など私には全くないこともあらためて深く納得した。

しかし、「宗教とは何か」の中で遠藤周作批判にめぐり逢って共感し、田川建三という人物に興味を抱き、手探りしているうちに、「神を信じるとは、神を想像する偶像崇拝であり、『神とは人間がでっちあげた』ものなので、『神を信じないクリスチャン』こそが真のクリスチャンである」という言葉に接して、つい、ひと言申し述べてみたい思いに駆られた。

それは、そんな言葉はカトリック信者の口からはまず聞けないだろうな、という素朴な思いとともに、世にこんなに興味深い人物がいたのかという驚きと感動を、まだ彼を知らない人に是非知ってもらいたいという思いもあったからだ。

東京大学の博士課程から、ストラスブール大学に留学。ドイツの大学でも日本の複数の大学でも講壇に立ち、90才近い今もご健在のようだが、カトリックの遠藤周作のような、いい加減な、不勉強な、ふざけたイデオローグとは異なり、まじめな学究肌で、それだけに、一般社会では遠藤のように広く知られたマスコミの寵児ではないところが、また魅力だ。

最初の疑問

では、よりにもよってその頭脳明晰で博学な新約聖書の超専門家が、なぜ、平凡で取り柄のない私から見ても、全くあり得ないような馬鹿馬鹿しいたわごと、すなわち、「神とは人間がでっちあげたもの」、とか、「神を信じるとは、神を想像する偶像崇拝」である、とか、本当の「クリスチャン」は「神を信じないクリスチャン」だ、などと言われるのだろうか。意味内容が混乱・矛盾していて、正常な理性にインプットすれば必ずエラー信号が出るようなフレーズを、平然と口から吐く田川先生は、どこかが狂っているのではないかとさえ思った。それは、もちろん、田川先生が言う「神」と私が信じている「神」が同じものを指している、と仮定してのことだが・・・。

田川さん、あなたは聖書学の博識を駆使して、遠藤周作のいかがわしさを完膚なきまでにこき下ろして、私を共感で満たした。そして、そのあなたは、遠藤のキリスト像を、「お前のような奴はダメだが、ダメなままで我慢して救ってやろう、という形で、『だめ』な自分は『だめ』なままでいいのだ、と居直ることになるので、ずぶずぶの自己肯定に終わることは間違いがない」と批判した。また、別のコンテクストでは、宗教学者エリアデを「怪しからんいい加減な学者」と呼び、「エリアデは、宗教的象徴がそのまま実在であり、実在の根拠であると、勘違いしているのです。」と決めつけた。さらに、「近代の克服としての宗教という手品は、こうして、まさにずぶずぶの近代主義の表現なのです。実際は現状に居直りつつ心情だけは異質を求める現代の小市民が、理論的にはまったくの近代主義でしかない発想に頼りつつ、近代を克服すると言って騒いでいるにすぎません。」そしてまた、「学問的作業の恐ろしさは、出発点におかれた理論はもうまったく単純な、およそ無反省なままのずぶずぶのイデオロギーにすぎないのに、非常に大量に、しかも世界的な規模での多人数の学者集団の知的エネルギーが注ぎ込まれていますから、それがずぶずぶの無反省だということには気がつきにくいのです。」とも批判された。私も、まあ、それはそうだろうな、と同感する。(私はこういう独特の語り口に「田川節」という名を献じたい。)

しかし、あなたの言っている意味不明のたわごとは、あなた自身の言葉を借りて言えば、「目くそが鼻くそを笑う類いでございまして」、あなたは実は遠藤やエリアデと同根の仲間のくせに、自分のことを棚に上げて「相手の悪口を言っているという構図になるわけです」と、つい私は噛みつきたくなる。

田川先生は「エリアデは、宗教的象徴がそのまま実在であり、実在の根拠であると、勘違いしているのです。」といわれたが、その言葉は、そのまま先生ご自身の上に還ってこないでしょうか。世の宗教学者の先生方は、象徴にすぎない神々が、あたかも実在であるかのごとくに勘違いしているようだが、宗教現象をキリスト教も含めて「宗教」という抽象概念でひとくくりにして、一旦そういう前提を受け容れてしまえば、確かに話は全く違ってきます。

つまり、もしキリスト教の神も歴史の中に現れた象徴の一つにすぎないと考えれば、他の神々と同列に置かれても文句を言えないし、「神とは人間がでっちあげたもの」、とか、「神を信じるとは、神を想像する偶像崇拝」である、と言う主張は、文字通り全く正しいと言わざるを得なくなるからです。

そのかわり、あなたが批判した遠藤やエリアデとともに、彼らを批判しているあなた自身も、三者三様に、書斎の中の観念の世界で宗教や神を論る、ずぶずぶの観念の亡者になってしまわないでしょうか。

悲しき雀

実は、この点をもう少し掘り下げるために、私は先に「インドの旅」総集編(8)のホイヴェルス師の「悲しき雀」を書いておきました。

ホイヴェルス神父様の可愛い小鳥ちゃんは、豆粒ほどの脳みそで鏡に映った自分の姿が虚像であることにたやすく気付き、象徴(鏡の中に移った小鳥)と実在(生きている鳥自身)の区別を見破ることができたのに、生物の中で最大の脳みそを誇る人間の、しかも頭脳明晰な哲学者が、存在とその象徴の違いをなかなか悟ろうとしないことを、ホイヴェルス師は、ちょっと皮肉を込めて指摘されたのでした。

それは何も哲学者に限ったことではありません。文学者も、宗教学者も、聖書学者も、およそ学者先生と呼ばれる人種は、「実在」とその「象徴」、「実物」とその「映像」、「食える餅」と「絵に描いた餅」、の区別をつけることが出来ない存在論的音痴、認識論的色盲ではないかと疑わしいのです。

ここまで考えを進めたとき、ふとパウロの書簡の一節を思い出しました。

曰く:「私は知恵あるものの知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。学者はどこにいる。この世の論客はどこにいる。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。そこで神は、宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうと、お考えになったのです。わたしたちは、十字架につけられたキリストを宣べ伝えています。すなわち、ユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、召された者には、神の力、神の知恵であるキリストを宣べ伝えているのです。」(1コリント19―24)

ここでパウロが言っている神は、勿論、書斎の観念論者の象徴としての「神」ではなく、生けるまことの神、自分の名は「わたしはある」である、とみずから名乗り出た天地万物の創造主、自然の中にはいない「超越神」のことです。

田川先生は、失礼ながら、パウロが言った「学者はどこにいる。この世の論客はどこにいる。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。」の「学者」「この世の論客」に該当し、カトリック神父の私はパウロの意味での神を信じ、「宣教という愚かな手段によって信じる者を救おう」としている田舎者だ、ということです。

私の素朴な常識からすると、「神は存在しない」とか、「神とは人間がでっちあげたもの」とか、さらに「神を信じるとは、神を想像する偶像崇拝」であるとかは、全くお話にならない馬鹿馬鹿しいたわごとに過ぎませんが、もし田川先生が仮象(シャイン)と実在(ザイン)を混同して、もっぱら「表象としての神」についてのみ語っているのだと考えれば、私はそれらの「妄言」を(同情をこめて)よく理解することができるのです。

なぜなら、田川先生は私が「インドの旅」総集編(3)「自然宗教発生のメカニズム」で考察したことと全く同じことを言っておられるに過ぎないからです。つまり、自然宗教の神々は、まさしく「人間がでっちあげたもの」であり、でっちあげの「神を信じるとは、神を想像する偶像崇拝」であり、本当の「クリスチャンはそのような神を信じないクリスチャン」だと言うことは、私自身がすでにわかりやすく説明しておいたことに他ならないからです。

それに対して、「わたしはある」の神を宣べ伝える「宣教の立場」からすれば、田川先生のお説はやはり全くおかしい、完全に狂っている、馬鹿馬鹿しい妄言だ、と言わざるを得ません。

聖パウロによれば、世は、――つまり学者も、先生も、従って、田川建三もエリアデも、だいぶ落ちるが遠藤周作も――もともと「自分の知恵で神を知ることができない」部類の人たちなのです。なぜなら、彼らが対象としている世界は、この被造物界、自然宗教の世界だけであり、しかも、それを抽象概念化して見るみるかぎりにおいてのことであって、全ては「絵に描いた餅」「ポスターに印刷された火の写真」の類いに過ぎず、「食える餅」でも、「タバコに火がつく燃える炎」でもないからです。

それだけではない、「食える餅」も「絵に描いた餅」も「学者先生の脳みそ」も、すべて自然の一部を構成し、キリスト教も一緒くたにひとくくりにした「宗教」もその「神々」も、それらを論じている「宗教学者自身」も自然の中に含まれ、主客ともども一切合切が「自然というコップ」の中にあり、すべての議論はそも「コップの中の嵐」にすぎないのに対して、「わたしはある」と名乗る生ける神は、そのコップの中のどこを探しても見つからないもの、自然の総体であるコップの埒外に泰然と生きている神、つまり、「超自然の神」なのです。

田川先生のような優れた宗教学の知性をもってしても、「わたしはある」を見出すのは、せいぜい聖書という書物の中に言語化された単なる「表象としての『わたしはある』」までであって、いくらそれを腑分けしても、その腑分け作業自体がガラスのコップの中のさざ波に過ぎず、パウロが言うように、自分の知恵では「コップの外にいる神」に触れることも知ることもできないのです。

問題の所在

それでも、田川先生は、「啓示宗教」であり、「超自然宗教」であると自称するキリスト教も、所詮は同じ「宗教」のカテゴリーに含まれるものであって、結局はキリスト教の神を信じるのも、自然宗教を信じるのも「神を想像する偶像崇拝」にほかならない、と反論されるかもしれません。

その点は確かに私のアキレス腱です。そう言われてしまうと、私には強く反論することが出来ない弱みがある。それは、キリスト教徒の圧倒的多数は自然宗教のメンタリティーで神を信じている、という紛れもない現実があるからです。そして、その面だけに注目すれば、田川先生の自然宗教否定、従って、神否定は、そのままキリスト教否定にもつながらざるを得ないような気がします。

この問題は、今回の「インドの旅」総集編(5)《「超自然宗教」の「自然宗教化」》の中ですでに詳しく述べたので敢えて繰り返すつもりはないが、要約すれば、次のような話です。

今日のキリスト教諸派の共通のルーツである初代教会は、4世紀初頭までは、「わたしはある」と名乗る生ける超自然の神を信じ、回心して福音の原初の教えに忠実であろうと務めていました。ところが、312年にコンスタンチン大帝がキリスト教を帝国の国教扱いにして以来、ローマ帝国の版図はあっという間にキリスト教一色に塗り替えられていったのです。なぜなら、洗礼を受けて一斉に教会になだれ込んできた大衆は、ギリシャローマの神々を拝んできた自然宗教の信者たちで、イエスが求めた「福音的回心」などお構いなしに、「わたしはある」の生ける超自然の神が何であるかもさっぱりわからず、もとの偶像崇拝のメンタリティーのまま、名前だけキリスト教徒になって教会を満杯にしたからです。そして、そのようなずさんな入信の形態は今日のキリスト教会にまで及んでいます。だから、圧倒的多数のキリスト教徒は、「超自然宗教のキリスト教」と「自然宗教化したキリスト教」との間に横たわる天と地ほどのへだたり、水と油のような相容れなさを知らず、自分が「自然宗教版キリスト教徒」であると言う自覚さえないのです。

聖パウロに言わせれば、世は、――つまり学者も、この世の論客も、従って、田川先生もエリアデも、大分落ちるが遠藤周作も――、「自分の知恵で神を知ることができない」のです。だから、批判的聖書学者であり、書斎の研究者である田川先生の目には、「わたしはあるの生ける神」は見えていないし、見えるはずもないと私は考えています。

ホイヴェルス神父様の可愛い雀ちゃんは、生きて躍動している小鳥と鏡の中の虚像の小鳥との間の違いをたやすく理解したのに、哲学者、先生方は、どうしてその違いが分からないのか、と不思議でなりません。学者先生という人種は、およそ虚像の世界にしか関心がなく、実像としての「わたしはある」の神を見たことも触れたこともないだけでなく、その存在など夢想だにできない盲人たちなのかもしれません。

わたしは、中学生のとき神戸のミッションスクールでお人よしで頑固者のドイツ人のクノール神父さんから洗礼を受けたが、そのとき受けた信仰教育、そして恐らく少年遠藤周作が芦屋教会の神父さんから受けた信仰入門の話は、初代教会が入信希望者に求めた徹底的「回心」にははるかに及ばなかったのは当たり前のことでしょう。私がこの問題と真面目に向き合うようになったのは、やっと50才になってからのころのことでした。

田川先生が、少年期までに自然宗教バージョンの洗礼を経てプロテスタントの信者になられたのかどうか知りません。しかし、先生が学者として研究の対象とされたのが「自然宗教としてのキリスト教」だったとしたら、たとえ研究の過程で「啓示宗教」とか「超自然宗教」とかいう概念に出会われても、それらは文字の世界の象徴(鏡に映った小鳥)であり、「わたしはあるの神」の命のない抜け殻にすぎなかったに違いないのです。

人間は、交差点で物陰から突然飛び出してきた車にはねられて事故に巻き込まれたた時のような圧倒的な現実感をもって「生きている『わたしはある』の神」と遭遇しない限り、学問的研究の成果としてそれに到達することは永久にないと思います。

たとえば、現代のロゼッタストーンのように、聖書をデータ化したチップをロケットに積んで打ち上げ、たまたま、人間かそれ以上の知的宇宙人に拾われ解読されたとしても、「自然宗教」という「象徴」が地球にあることは理解できても、「わたしはある」の生ける神に対する「信仰」がその星で芽生えることは絶対にないと断言できます。(もっとも、この仮定は無意味です。なぜなら、地球の他に人間と同等以上の知的生物など存在しえないからです。それは、「わたしはある」の神のメンタリティーに調和しません。)

「ケリグマ=福音の告知」の必要性

聖パウロの書簡には、「世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は、宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうと、お考えになったのです。」(1コリント1:21)とあります。

パウロの「宣教」の立場から見ると、景色はまた一変します。人は、超自然宗教の信仰を生きている宣教者の肉声によるケリグマ(福音の告知)を自分の耳で直接聞かなければ、超自然宗教の「わたしはある」と鉢合わせすることはない。もっと突きつめて言えば、「生ける神」自身がケリグマを告げる人の口を借りて人に語りかける時以外、誰もその神に出会うことが出来ないのです。

それは、人間の知恵から湧いてくるものではなく、告げる人の口から告げられる人の耳へ、そして告げられた人の口からそれを聴く人の耳へ、途切れることなく、人から人へ受け継がれるものだからです。

わたしがまだ若かっらた頃の座禅のお師匠様、澤木興道老師は、達磨大師から道元禅師まで、そして道元禅師からご自身まで、師からその弟子、その弟子から弟子の弟子へと綿々と続いた師弟の系図を、読経のごとく朗々と毎日唱えられました。それは、座禅の奥義が人から人へ、得度・授戒を通して途切れることなく伝えられたものであることの大切さを物語っています。

「超自然宗教」においても同じで、ケリグマは「わたしはある」と言う名の生ける神から太祖アブラハムへ、アブラハムからイザクへ、イザクからヤコブを経て綿々と受け継がれてダビデの子孫イエスまで、さらに、イエスからその弟子たちの福音宣教という愚かな手段を通して途切れなく、最後には私の如き貧しい信者にまで伝えられてきた秘伝なのです。そして、その秘伝を宣教という愚かな手段に託して次の世代に受け渡していく責任と義務は、すべてのキリスト者に負わされています。

田川先生にも、エリアデにも、遠藤にも、この出会いはまだ訪れなかったのだと思います。人は、ケリグマ(福音の告知)を聴く機会にめぐり逢う時、超自然宗教への招きに応えて「回心」するか、回心しないで自然宗教のままに残るかを自由に選ぶ決断を迫られることになるでしょう。信仰が人の心に受肉するかしないかの、決定的、神秘的瞬間がそこにあります。

田川先生は、「神を信じるとは、神を想像する偶像崇拝である」と言われたが、まさにその通り、現代社会では自然宗教の神は一切のヴェールをかなぐり捨てて、「マンモンの神」即ち「お金の神様」としての本性を露わにし、世界中の人々を奴隷状態に陥れています。

今日ほど回心して「わたしはある」の超自然の神に帰依することが必要とされている時代はないでしょう。

私はキコの書いた《「ケリグマ」(福音の告知)》(谷口幸紀訳・フリープレス社)と題する一冊を翻訳しました。この問題の答えを見出す一助として、是非読まれることをお薦めしたいと思います。

(ネット書籍通販で1000円+税で手に入ります。)