経済四季報③ 日銀 異次元緩和で市場が乱高下

日銀は4月4日の金融政策決定会合で、今後日銀が供給するお金の量(マネタリーベース)を2年間で倍にする「量的・質的金融緩和」の導入を決めました。

【ポイント】

①日銀が、供給するお金の量を2年で倍にする「量的・質的金融緩和」導入を決定

②長期金利が値上がりし一時1%突破。上昇を続けていた株価は5月下旬に急落

③円安が加速し輸入原料価格が高騰。運送業や水産業など中小企業の経営に打撃

2年間で2倍に

その中身は、▽マネタリーベースを「年間60兆~70兆円に相当するペース」で増やす▽長期国債や指数連動型上場投資信託(ETF)の保有額を年間で2倍に増やす▽買い入れる長期国債の対象を、40年債を含むすべての国債に広げる―というもの。日銀の国債保有額を紙幣の発行残高に制限する「銀行券ルール」を「一時停止」し、日銀の国債購入の上限も撤廃しました。

日銀の黒田東彦総裁は、「これまでとは全く次元の違う金融緩和」だと語りました。しかし、物価を2年間で2%人為的に引き上げることを目的とし、「投機とバブル」をあおる禁じ手に手を出したことで、金融市場が乱高下を繰り返す危うい事態が生じています。

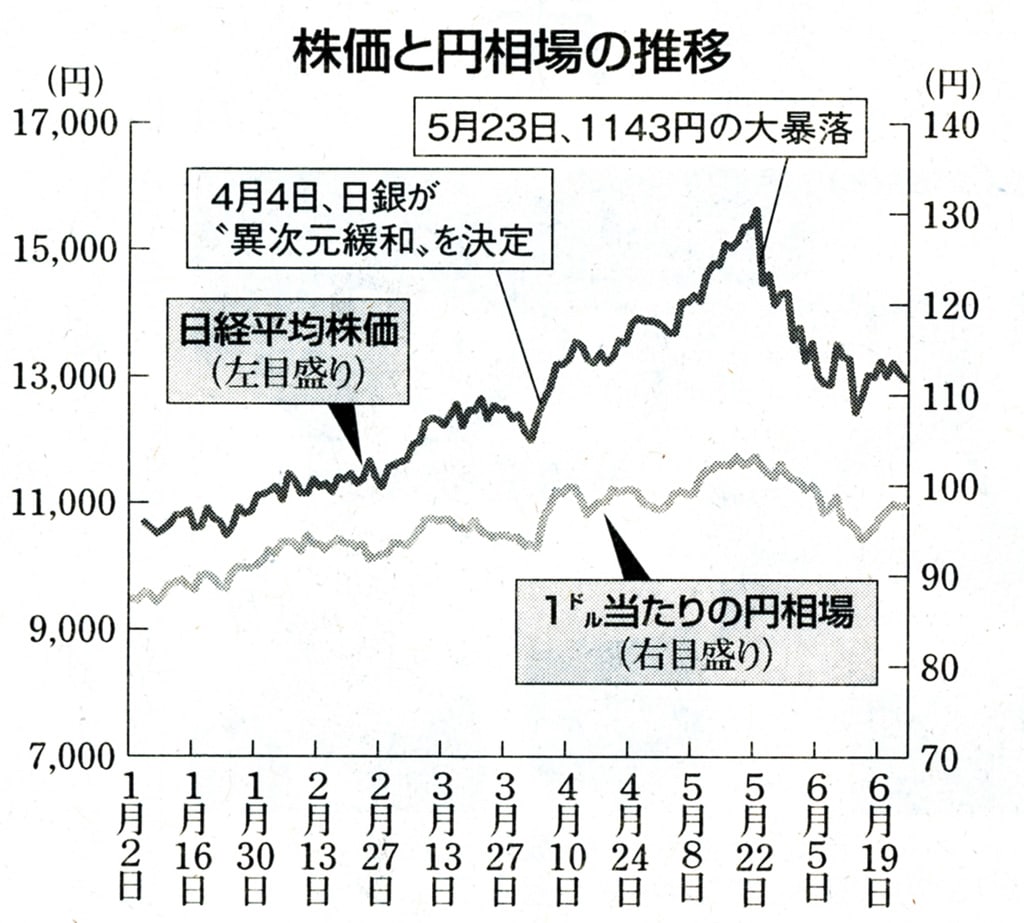

為替相場では、“異次元緩和”の決定によって円安に拍車がかかりました。政策決定会合が開かれた4月4日には、」前日比3円安の1ドル=96円に、5月17日には4年7カ月ぶりに103円台を記録しました。

株式市場では、円安によって業績が好転した輸出産業の銘柄を中心に株が買われました。政策決定会合前日に1万2362円だった日経平均株価は、5月15日には5年ぶりに1万5000円台を突破し、22日には1万5627円に値上がりしました。

記者会見する黒田日銀総裁。翌日、株価が1143円の大暴落=5月22日(ロイター)

株価と円相場の推移

長期金利が上昇

一方で、政策決定会合翌日に過去最低の0・315%まで下落した長期金利は、その後急激に上昇。5月23日には一時1%を突破しました。東京株式市場では同日、日経平均株価が1143円安と、史上10番目の下落率を記録しました。

6月に入っても株価の暴落は続き、13日には1万2445円まで値下がり。歩調を合わせるように、為替相場では円高がすすみ、同日、一時1ドル=93円台となり、ともに“異次元緩和”前の水準に戻りました。

日本証券業協会の前哲夫会長が「外国人の買い越しが、昨年12月から今年5月の間に8兆円を超えている。これが、買いの主体」と証言したように、“異次元緩和”後の株高は海外投資家によってつくられたものでした。

「(5月23日は)アベノミクスの『暗黒面』が垣間見えた」(双日総合研究所の吉崎達彦副所長)、「『異次元緩和』は、早くもマーケットの逆襲に遭っている」(『エコノミスト』6月4日号)など、市場が“制御不能”に陥っているとの指摘も相次ぎました。

円安が経営圧迫

昨年末から進んだ円安によって輸入原料が値上がりするなど、円安が中小企業の経営を圧迫しています。

東京中小企業家同友会が実施した、中小企業に対する緊急実態調査では、円安について「悪い影響がある」と答えた企業が31・3%と、「良い影響がある」(17・7%)の2倍近くになりました。

民間信用調査会社の帝国データバンクも、輸入原料の高騰が小売業や運送業、漁業に影響を与えているとし、「大手企業が円安の恩恵を受ける一方、中小企業で円安により倒産する企業があることは注視していかなければならない」としています。(おわり)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2013年6月28日付掲載

いくら、異次元の金融緩和といってマネー供給量をふやしても、設備投資や生産拡大にはまわらない。マネーゲームにまわるだけ。

そのツケを払わされるのは、労働者や一般庶民。たまったもんじゃありませんね。

日銀は4月4日の金融政策決定会合で、今後日銀が供給するお金の量(マネタリーベース)を2年間で倍にする「量的・質的金融緩和」の導入を決めました。

【ポイント】

①日銀が、供給するお金の量を2年で倍にする「量的・質的金融緩和」導入を決定

②長期金利が値上がりし一時1%突破。上昇を続けていた株価は5月下旬に急落

③円安が加速し輸入原料価格が高騰。運送業や水産業など中小企業の経営に打撃

2年間で2倍に

その中身は、▽マネタリーベースを「年間60兆~70兆円に相当するペース」で増やす▽長期国債や指数連動型上場投資信託(ETF)の保有額を年間で2倍に増やす▽買い入れる長期国債の対象を、40年債を含むすべての国債に広げる―というもの。日銀の国債保有額を紙幣の発行残高に制限する「銀行券ルール」を「一時停止」し、日銀の国債購入の上限も撤廃しました。

日銀の黒田東彦総裁は、「これまでとは全く次元の違う金融緩和」だと語りました。しかし、物価を2年間で2%人為的に引き上げることを目的とし、「投機とバブル」をあおる禁じ手に手を出したことで、金融市場が乱高下を繰り返す危うい事態が生じています。

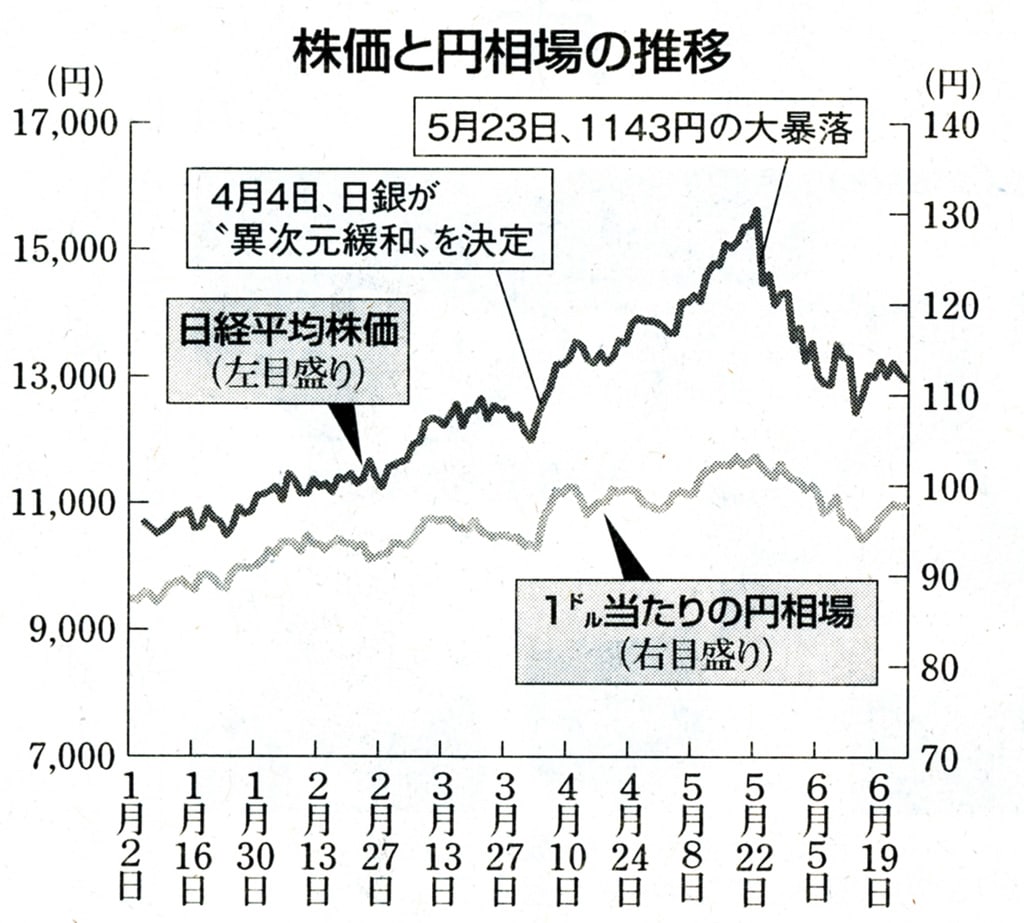

為替相場では、“異次元緩和”の決定によって円安に拍車がかかりました。政策決定会合が開かれた4月4日には、」前日比3円安の1ドル=96円に、5月17日には4年7カ月ぶりに103円台を記録しました。

株式市場では、円安によって業績が好転した輸出産業の銘柄を中心に株が買われました。政策決定会合前日に1万2362円だった日経平均株価は、5月15日には5年ぶりに1万5000円台を突破し、22日には1万5627円に値上がりしました。

記者会見する黒田日銀総裁。翌日、株価が1143円の大暴落=5月22日(ロイター)

株価と円相場の推移

長期金利が上昇

一方で、政策決定会合翌日に過去最低の0・315%まで下落した長期金利は、その後急激に上昇。5月23日には一時1%を突破しました。東京株式市場では同日、日経平均株価が1143円安と、史上10番目の下落率を記録しました。

6月に入っても株価の暴落は続き、13日には1万2445円まで値下がり。歩調を合わせるように、為替相場では円高がすすみ、同日、一時1ドル=93円台となり、ともに“異次元緩和”前の水準に戻りました。

日本証券業協会の前哲夫会長が「外国人の買い越しが、昨年12月から今年5月の間に8兆円を超えている。これが、買いの主体」と証言したように、“異次元緩和”後の株高は海外投資家によってつくられたものでした。

「(5月23日は)アベノミクスの『暗黒面』が垣間見えた」(双日総合研究所の吉崎達彦副所長)、「『異次元緩和』は、早くもマーケットの逆襲に遭っている」(『エコノミスト』6月4日号)など、市場が“制御不能”に陥っているとの指摘も相次ぎました。

円安が経営圧迫

昨年末から進んだ円安によって輸入原料が値上がりするなど、円安が中小企業の経営を圧迫しています。

東京中小企業家同友会が実施した、中小企業に対する緊急実態調査では、円安について「悪い影響がある」と答えた企業が31・3%と、「良い影響がある」(17・7%)の2倍近くになりました。

民間信用調査会社の帝国データバンクも、輸入原料の高騰が小売業や運送業、漁業に影響を与えているとし、「大手企業が円安の恩恵を受ける一方、中小企業で円安により倒産する企業があることは注視していかなければならない」としています。(おわり)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2013年6月28日付掲載

いくら、異次元の金融緩和といってマネー供給量をふやしても、設備投資や生産拡大にはまわらない。マネーゲームにまわるだけ。

そのツケを払わされるのは、労働者や一般庶民。たまったもんじゃありませんね。