「自治体消滅」批判④ “町村つぶし”脈々と

2002年11月、第27次地方制度調査会(首相の諮問機関)の西尾勝副会長(東京大学名誉教授)が同調査会の専門小委員会に、将来は「市」を基礎的自治体とし「町村」をなくしていくとの「私案」を提出しました。

「今後の基礎的自治体のあり方」と題した西尾私案は、福祉や教育、まちづくりなどの事務をすべて処理する基礎的自治体として「市」を位置付け、人口が一定規模に満たない自治体の解消を主張。05年を期限とする合併特例法の失効後、合併によって「解消すべき自治体の人口規模」(西尾氏は「3万~5万人より小さい数字」と説明)を法律で明示するよう求めています。

当時の全国町村会(会長・山本文男福岡県添田町長)は「小規模なものは能力がないと一方的に決めつけ、基礎的自治体への再編を説くことは納得できない」などとする意見書を同調査会小委に提出するなど猛反発。世論の批判もあって答申にはほとんど反映されませんでした。

西尾私案は、基礎的自治体を百貨店のように何でもそろう「総合行政主体」として位置付け、それができなければ自治体として認めません。その地域の経済や文化、歴史、アイデンティティーなどを考慮せず、住民自治の単位としての視点が抜けています。

小規模は認めず

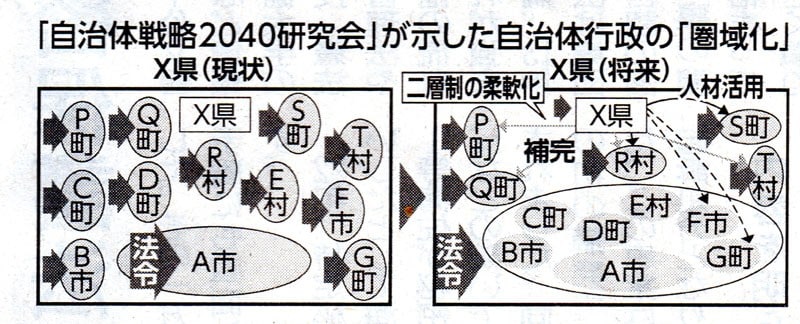

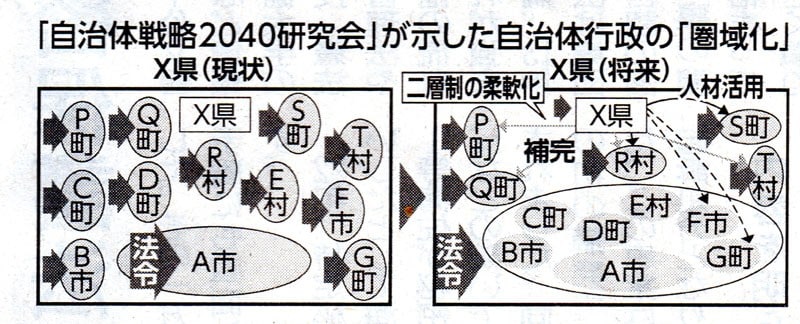

一方、増田レポート(消滅可能性都市)の公表後、総務省が設置した有識者会議「自治体戦略2040構想研究会」(17~18年)の報告書では、個々の市町村の「行政のフルセット主義」を排するとし、「スマート自治体」への転換と、圏域単位の連携を打ち出しました。「スマート自治体」とは「半分の職員数でも担うべき機能が発揮される自治体」です。人口減少で小規模化した市町村は、人口が集積した大都市との連携で行政サービスを維持。規模が大きくなければ一人前の自立した自治体として認められません。実質的に西尾私案と同じ発想です。

こうした自治体行政の「圏域」構想は、第32次地方制度調査会(18~20年)で議論されたものの、地方6団体が猛反発して頓挫しました。

令和の大合併?

「平成の大合併」は地方に根深い傷を残し、市町村合併の機運は霧散しました。しかし、大阪府は「基礎自治機能の充実及び強化に関する条例」を今年4月に施行。人口減少や高齢化が進むなか、将来も安定的に住民サービスを提供するための努力を市町村に促すもので、状況によっては「広域連携や合併に取り組むことが必要」としています。維新、自民、公明の賛成で成立。「令和の大合併」の先進モデルにするつもりではないかと全国の自治体関係者が警戒しています。(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2024年8月22日付掲載

西尾私案は、基礎的自治体を百貨店のように何でもそろう「総合行政主体」として位置付け、それができなければ自治体として認めません。その地域の経済や文化、歴史、アイデンティティーなどを考慮せず、住民自治の単位としての視点が抜けています。

大阪府は、人口減少や高齢化が進むなか、将来も安定的に住民サービスを提供するための努力を市町村に促すもので、状況によっては「広域連携や合併に取り組むことが必要」と。維新、自民、公明の賛成で成立。

2002年11月、第27次地方制度調査会(首相の諮問機関)の西尾勝副会長(東京大学名誉教授)が同調査会の専門小委員会に、将来は「市」を基礎的自治体とし「町村」をなくしていくとの「私案」を提出しました。

「今後の基礎的自治体のあり方」と題した西尾私案は、福祉や教育、まちづくりなどの事務をすべて処理する基礎的自治体として「市」を位置付け、人口が一定規模に満たない自治体の解消を主張。05年を期限とする合併特例法の失効後、合併によって「解消すべき自治体の人口規模」(西尾氏は「3万~5万人より小さい数字」と説明)を法律で明示するよう求めています。

当時の全国町村会(会長・山本文男福岡県添田町長)は「小規模なものは能力がないと一方的に決めつけ、基礎的自治体への再編を説くことは納得できない」などとする意見書を同調査会小委に提出するなど猛反発。世論の批判もあって答申にはほとんど反映されませんでした。

西尾私案は、基礎的自治体を百貨店のように何でもそろう「総合行政主体」として位置付け、それができなければ自治体として認めません。その地域の経済や文化、歴史、アイデンティティーなどを考慮せず、住民自治の単位としての視点が抜けています。

小規模は認めず

一方、増田レポート(消滅可能性都市)の公表後、総務省が設置した有識者会議「自治体戦略2040構想研究会」(17~18年)の報告書では、個々の市町村の「行政のフルセット主義」を排するとし、「スマート自治体」への転換と、圏域単位の連携を打ち出しました。「スマート自治体」とは「半分の職員数でも担うべき機能が発揮される自治体」です。人口減少で小規模化した市町村は、人口が集積した大都市との連携で行政サービスを維持。規模が大きくなければ一人前の自立した自治体として認められません。実質的に西尾私案と同じ発想です。

こうした自治体行政の「圏域」構想は、第32次地方制度調査会(18~20年)で議論されたものの、地方6団体が猛反発して頓挫しました。

令和の大合併?

「平成の大合併」は地方に根深い傷を残し、市町村合併の機運は霧散しました。しかし、大阪府は「基礎自治機能の充実及び強化に関する条例」を今年4月に施行。人口減少や高齢化が進むなか、将来も安定的に住民サービスを提供するための努力を市町村に促すもので、状況によっては「広域連携や合併に取り組むことが必要」としています。維新、自民、公明の賛成で成立。「令和の大合併」の先進モデルにするつもりではないかと全国の自治体関係者が警戒しています。(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2024年8月22日付掲載

西尾私案は、基礎的自治体を百貨店のように何でもそろう「総合行政主体」として位置付け、それができなければ自治体として認めません。その地域の経済や文化、歴史、アイデンティティーなどを考慮せず、住民自治の単位としての視点が抜けています。

大阪府は、人口減少や高齢化が進むなか、将来も安定的に住民サービスを提供するための努力を市町村に促すもので、状況によっては「広域連携や合併に取り組むことが必要」と。維新、自民、公明の賛成で成立。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます