東電福島第一原発の電源盤の停電事故 ネズミによる漏電とはあまりにもお粗末!

東京電力福島第1原発(福島県大熊町、双葉町)で使用済み燃料プールの冷却などが長時間停止したのは、ネズミのような小動物が配電盤の電気回路をショート(短絡)させたことが原因である可能性が高いとみられています。以前から東電の事業委託先の財団法人が広報誌で「ネズミの事故は“人災”」だとして対策を呼びかけていたことがわかりました。

【福島原発 小動物が停電の可能性 東電委託先の財団が指摘 「ネズミの事故は人災」「しんぶん赤旗」日刊紙 2013.3.23】

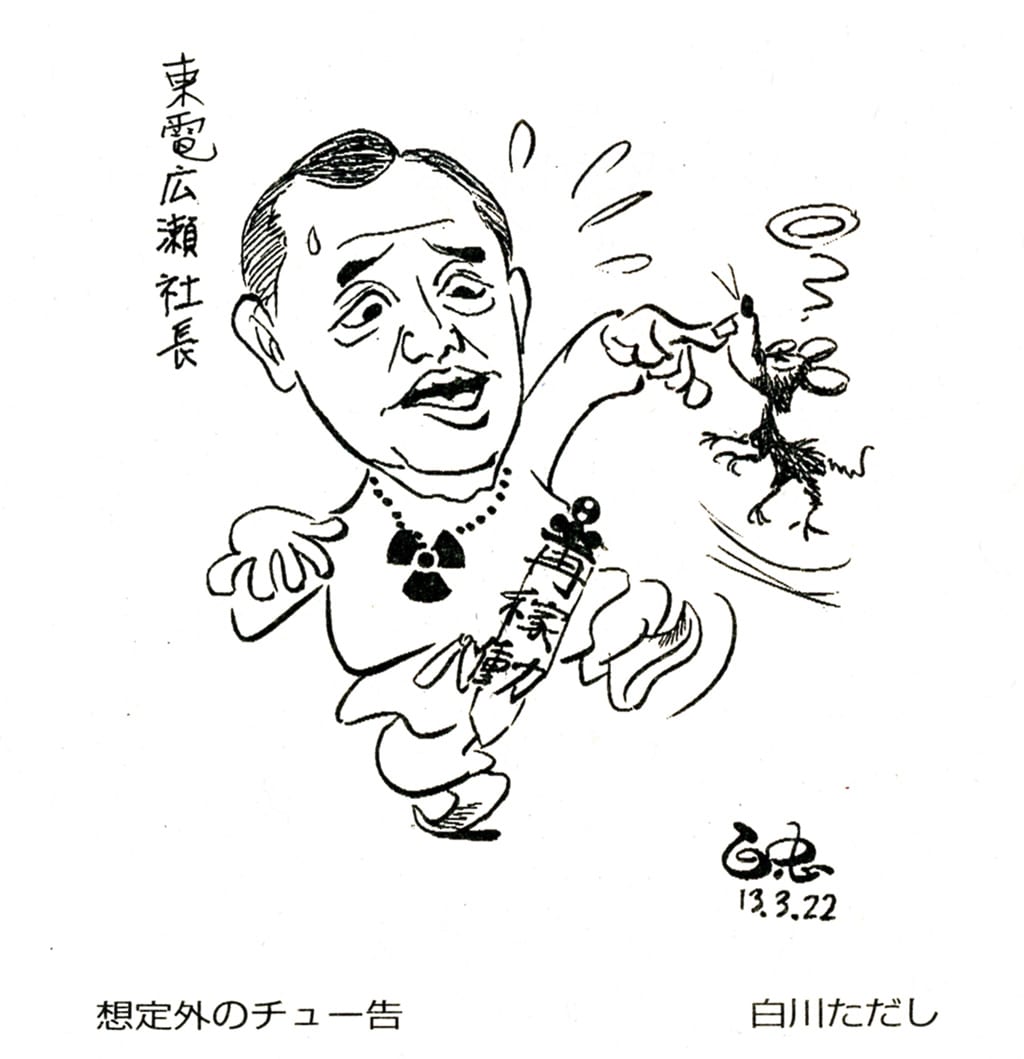

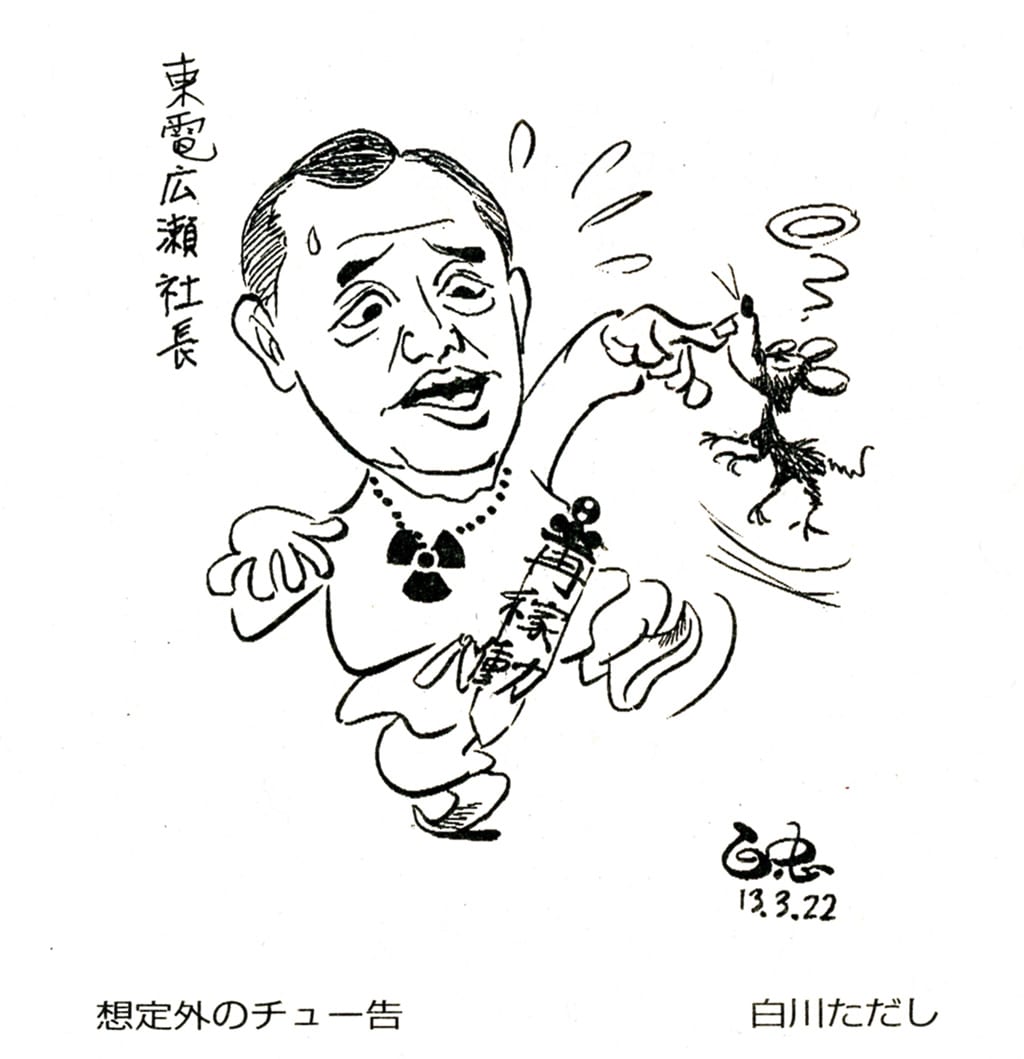

「しんぶん赤旗」日刊紙の2013年3月23日付のコラム漫画です。

東電広瀬社長が「新原発安全神話」に基づき「再稼働」の剣を腰にさしているが、ネズミに指をかまれて慌てている。「想定外のチュー告」とは思わず笑ってしまいます。

原発の事故原因の究明も進まず、「事故収束」などととても言えない状態。それなのに新たな「新基準」なるもので、原発再稼働など許されるものではありません。

東京電力福島第1原発(福島県大熊町、双葉町)で使用済み燃料プールの冷却などが長時間停止したのは、ネズミのような小動物が配電盤の電気回路をショート(短絡)させたことが原因である可能性が高いとみられています。以前から東電の事業委託先の財団法人が広報誌で「ネズミの事故は“人災”」だとして対策を呼びかけていたことがわかりました。

【福島原発 小動物が停電の可能性 東電委託先の財団が指摘 「ネズミの事故は人災」「しんぶん赤旗」日刊紙 2013.3.23】

「しんぶん赤旗」日刊紙の2013年3月23日付のコラム漫画です。

東電広瀬社長が「新原発安全神話」に基づき「再稼働」の剣を腰にさしているが、ネズミに指をかまれて慌てている。「想定外のチュー告」とは思わず笑ってしまいます。

原発の事故原因の究明も進まず、「事故収束」などととても言えない状態。それなのに新たな「新基準」なるもので、原発再稼働など許されるものではありません。