今月上旬に、関東平野の広さを実感しつつ、東方向には筑波山、南方向には富士山と奥秩父連山、そして西方向に は浅間山、草津白根山、四阿山、八ヶ岳連峰、南アルプス、北アルプスを遠望することができた。前記事に続いて、長七郎山(1579 m)及びそれに至る道で撮った画像をアップロードする(地点 A、B,C)。

地点A(小沼見晴)にて。

小沼から長七郎山や小地蔵岳に登るところに、小沼見晴と言われるスポットがある。ここからは富士山が見えるとされている。しかし、6月頃に(とくに、日中に)、富士山が見えることは稀である。右下の案内板には、冬での眺めがプリントされている。

地点Aにて。この場所から眺める武尊山には何か風格のようなものがある。なお、五輪尾根にはツツジ(シロヤシオやレンゲツツジ)が多く生えているが、この尾根を歩く人は多くない。

地点B(小地蔵岳から長七郎山に至る尾根)にて。

尾根道では東方向の展望に、自ずと視線が向く。このときは、強い北風を飛ばされないようにと、木の枝を掴みながら歩いた。道には崖のそばを通る箇所がある。当然のことながら、そのような場所での展望は素晴らしい。

撮ったとき、日光白根山(2578 m)の山頂は雲で覆われていた。皇海山(2144 m)も百名山の一つに選定されている。深田久弥は庚申山 (日光、足尾)→ 鋸山 → 皇海山のルートを歩いている。

男体山(日光、2486 m)では、袈裟丸山(1979m)に遮られているために、山頂が僅かに見えるに過ぎない。

地点Bから山頂(地点C)に至る道にて。

東方向に筑波山がはっきりと見えた。なお、宝篋山は展望の山として知られている。そして、大平山(栃木県栃木市)は筑波山や富士山の展望台である。大平山で見る筑波山の形は美しい。余談ながら、大平山からは筑波山の双耳峰に間から朝日が昇る光景が撮れると聞いたことがある。

自分が住んでいる場所の近くの山はどれだろうか。山肌の濃淡(斑模様)は針葉樹(杉や檜)と広葉樹が混合していることや強い風によって樹木の葉が揺れていることによる。

地点B(長七郎山の山頂)にて、南方向。

今更のことながら、この有様によって群馬には畑が多いを実感させられる。

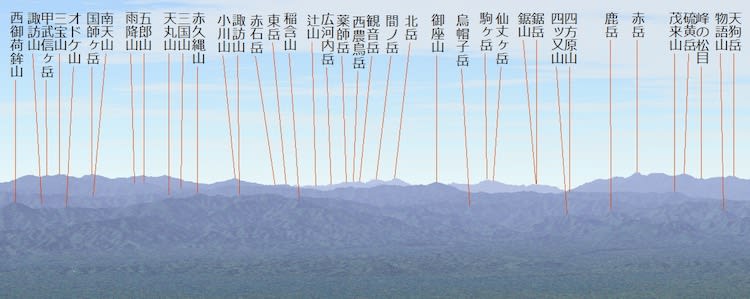

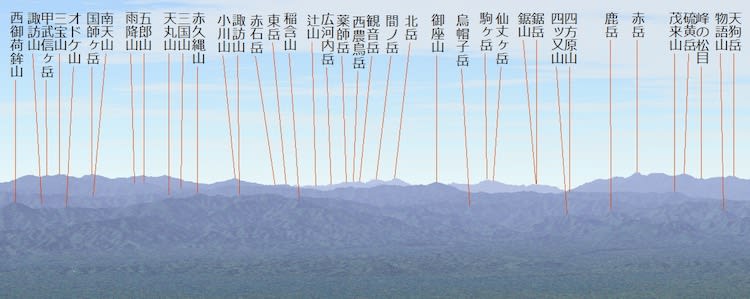

地点B(長七郎山の山頂)にて(西方向)。

6月にしては驚くほど、視界が遠方まで広がっていた。荒山や地蔵岳の緑と対比させて青みがかった遠景を眺める。遠近法を感じながらの展望、これが長七郎山に登るときの楽しみである。

浅間山から北アルプスまでのクローズアップ。浅間山の山頂部を除いて、どれもが花と展望の山である。ところで、榛名山(榛名山、榛名富士、相馬山)を、立体感を感じながら眺めることも面白い。

四阿山から左側(北側)のクローズアップ。これも花と展望の山々をリストアップすることになる。

浅間山から四阿山まで。北アルプスがこれらの山々の間に見える。

北アルプスをクローズアップすると。

カシミール3Dによる山座同定

以上は荒山の右(北)方向の展望である。

ところで、この日は荒山の左(南)方向の視界も良好であった。

八ヶ岳連峰に加えて、南アルプス(甲斐駒ヶ岳)などを視認することができた。しかし、私は大きなミスをした。 南アルプスを望遠で撮ることを忘れてしまった。ここでの画像は焦点距離30 mmで撮ったものをトリミングしたものである。

カシミールによる山座同定

長七郎山の山頂では、強い北風で火山性の土がかなり舞い上がっていた。しかし、半径150 km程度までに広がった展望をたっぷりと楽しむ(?)ことはできた。それにしても、山頂において容赦なく吹きつけてくる細かな粒状の土には閉口した。

*****

6月4日 12-14時、長七郎山の尾根と山頂にて。