おはようございます。

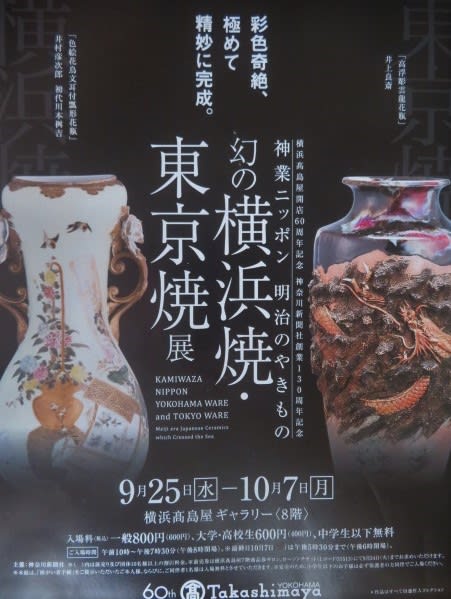

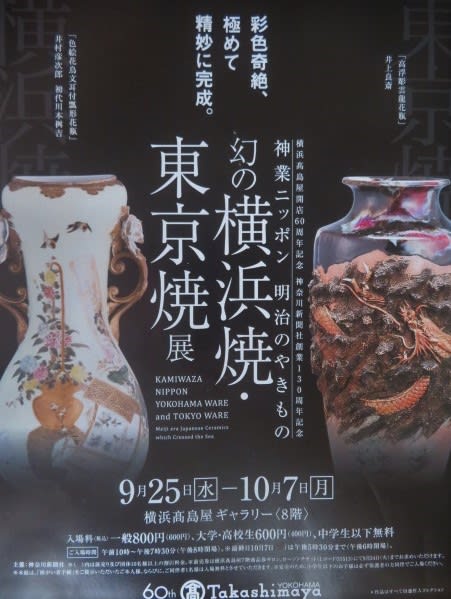

先日、ふらりと横浜へ出掛けたとき、横浜高島屋で”幻の横浜焼・東京焼展”が開催されていたので寄ってみた。横浜焼といえば、あの宮川香山だが、ほかの作家はあまり知らない。東京焼となると、とんと名前が浮かばない。いろいろメモしてきたので、ここに記録しておこうと思う。

横浜焼は、宮川香山と井村彦次郎。香山は京都から1870年(明治3年)に横浜に移住してきたが、井村は本町二丁目に陶磁器店”松石屋”を開業した。瀬戸の素地などに横浜で絵付し、職人は200人を超える大店となったそうだ。

東京焼では井上良斎、加藤友太郎、成瀬誠志らの名が。井上良斎初代は尾張は瀬戸の出身、江戸四谷の松平摂津守家に仕え、のち独立して浅草橋場町に開窯。三代良斎は横浜に移る(昨日、横浜美のコレクション展で香山と共にたくさんの作品を見た)。友太郎は。瀬戸の陶工加藤与八の次男として生まれ、上京し、二代目良斎の工場に入る。ワグネル博士に師事し、のちにワグネル式窯を設ける。成瀬誠志は薩摩焼。これはネットで調べたことだが、樋口一葉の次兄・虎之助が弟子入りし、小説”うもれ木”のモデルになったようだ。日本の陶磁器コレクターとしても知られる動物学者エドワード・モースも彼を高く評価している。

また、横浜、東京焼きだけではなく、各地でつくられた輸出陶磁器も紹介されている。現在も続いている名古屋の森村組(モリタケ)、有田の香蘭社の作品も。以上の二つは、旅先で見学もしたことがある。京都では帯山与兵衛、錦光山、名古屋の瀧藤萬次郎の作品など。

1873年のウイーン万博で日本の明治の陶磁器が喝采を浴び、それを機に横浜、東京を中心に、一気に陶器商や陶画工が横浜、東京に集まり、海外向けの華やかで超絶技巧を駆使した陶磁器を製造し、輸出した。 フランスを中心にジャポニスムブームが巻き起きたのだが、その後の時代の流れや、とくに関東大震災の影響が大きく、外国人向け陶磁器”横浜焼・東京焼”は僅か十数年でその姿を消してしまった。それ故の”幻の陶磁器”なのである。

海外に流れていたこれらの作品をお里帰りさせたのがコレクター田邊哲人。本展の展示品、150件、すべて田辺コレクションである。

以下のような章立てで、前述の明治の陶芸家の作品を楽しむことができる。撮影禁止なので、ちらしの写真のみです。

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!