おはようございます。

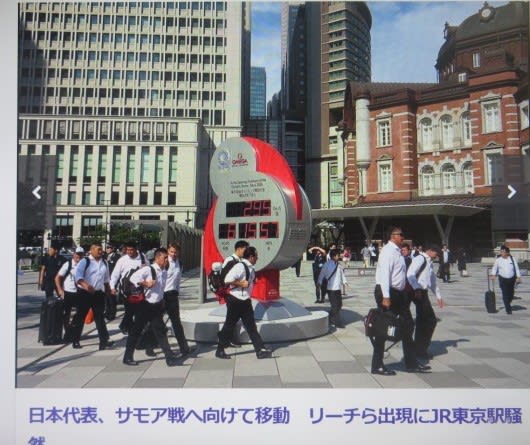

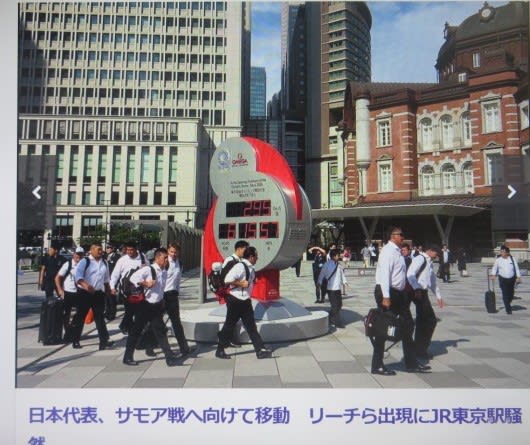

ラグビーW杯の一次リーグ第三戦のサモア戦に向かう日本チームと東京駅前でニアミスした日、東京ステーションギャラリーで岸田劉生展を見てきました。

このとき、ぼくは東京駅構内にいた。↓

そして、そのあと、東京ステーションギャラリーへ。

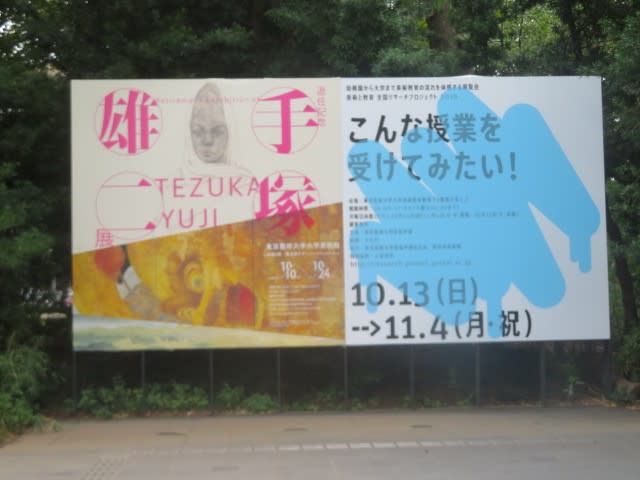

岸田劉生(1891-1929)というと一連の麗子像と東近美にある重要文化財の”道路と土手と塀”、それと、これはマイナーかもしれないが”武者小路実篤像”を思い出す。本展ではこれらを含む、なんと150点もの作品が展示されている。享年38歳という短い生涯の没後90年を機に開催された回顧展である。

はじめて見る劉生の回顧展。うれしいことに、以下のように、年代順に展示され、画風の変化がわかる。以下、ちらし等に採用された作品を載せながら、展覧会を振り返ってみようと思う。

はじめに劉生の略歴を。ホームページから。

劉生は、日本の近代美術の歴史において最も独創的な絵画の道を歩んだ孤高の存在。明治の先覚者・岸田吟香を父として東京・銀座に生まれ、父の死後はキリスト教会の牧師を志すが、独学で水彩画を制作するなかで、画家になることを勧められ、黒田清輝の主宰する白馬会葵橋洋画研究所で本格的に油彩画を学ぶ。

雑誌『白樺』が紹介する「後期印象派」の画家たち(ゴッホ、ゴーギャン、マティスら)を知り、大きな衝撃を受ける。1912年には、斎藤与里、高村光太郎、萬鐡五郎らとともにヒユウザン会を結成、強烈な色彩と筆致による油彩画を発表する。しかし、画家としての自己の道を探究するために、徹底した細密描写による写実表現を突きつめ、その先にミケランジェロやデューラーら西洋古典絵画を発見、独創的な画風を確立する。

1915年には、木村荘八、椿貞雄らとともに草土社を結成、若い画家たちに圧倒的な影響を与える。また、最愛の娘・麗子の誕生を契機に、自己のなかの究極の写実による油彩画を志す。その後は、素描や水彩画、日本画にも真剣に取り組み、再び油彩画に「新しい道」を探究しはじめた1929年、満洲旅行から帰国直後に体調を崩して、山口県の徳山において客死、享年38歳。

とにかく、短い生涯を進化し続けた画家ですね。やはり夭折した日本画の速水御舟のような生涯ですね。では、年代順に劉生の代表作を。

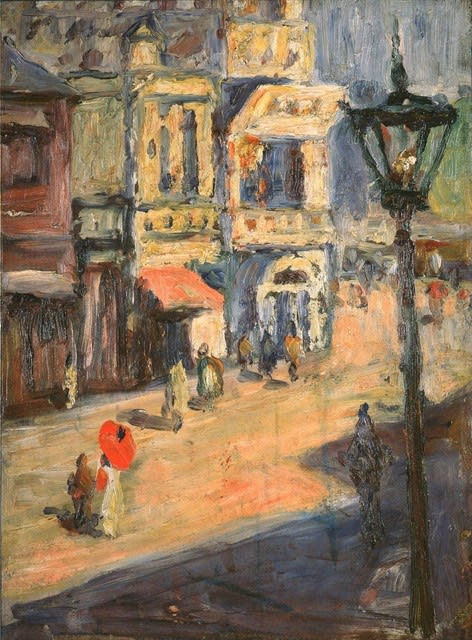

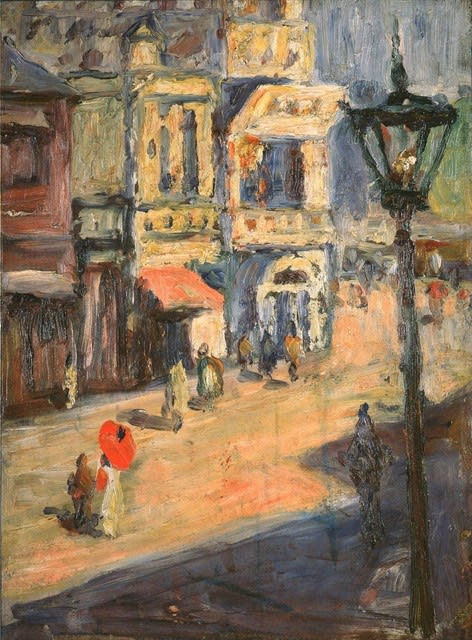

第1章 第二の誕生まで(1907-1913)

銀座と数寄屋橋畔(1910-11)

第2章 ”近代的傾向・・・離れ”から”クラシック”まで 1913-1915

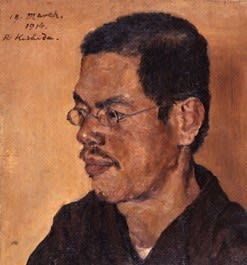

B.L.の肖像(バーナード・リーチ像)1913年

黒き土の上に立てる女 1914 麗子を産み母になったばかりの妻・蓁(しげる)がモデル。

武者小路実篤像 1914 白樺派に近づいたとき知り合い、実篤から貴重な助言を得る。

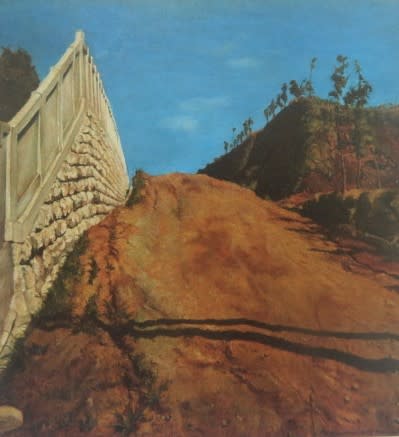

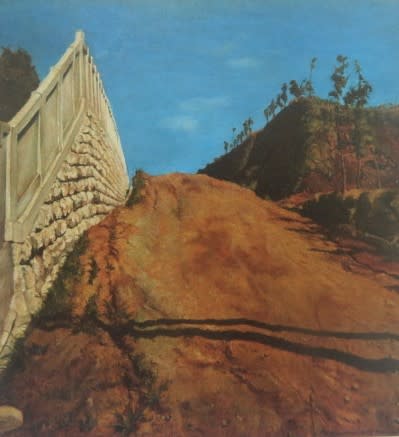

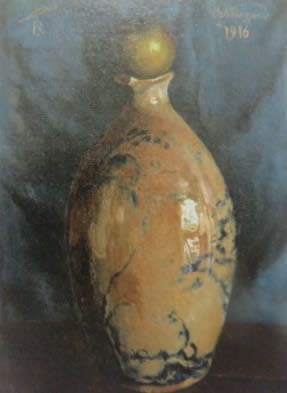

第3章 実在の神秘を越えて 1915-1918

道路と土手と塀 1915(重文)

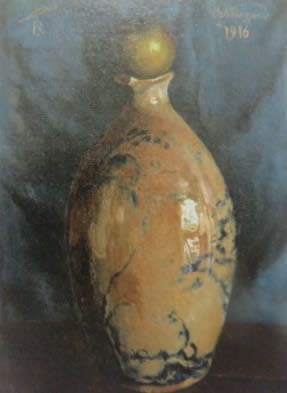

壺の上に林檎が載って在る 1916

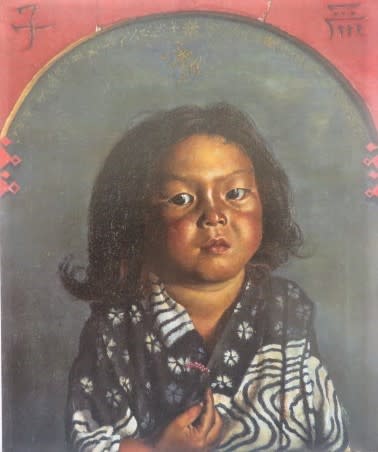

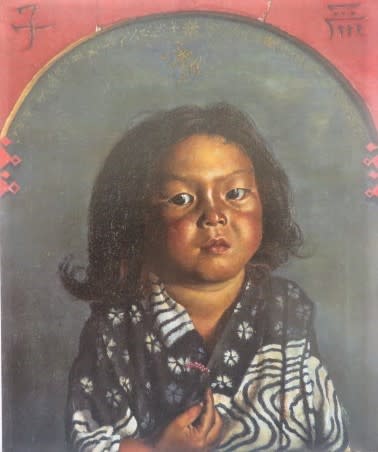

麗子五歳之像 1918

第4章 東洋の美への目覚め 1919-1921

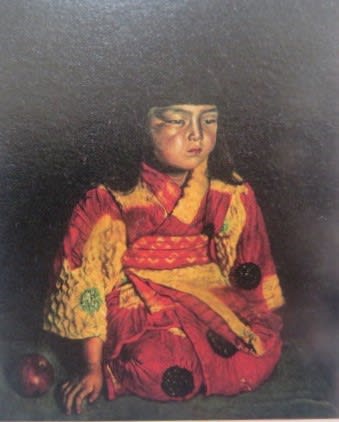

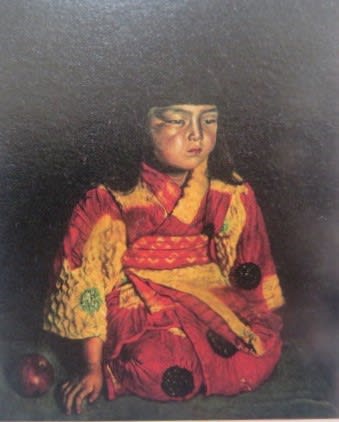

麗子座像 1919

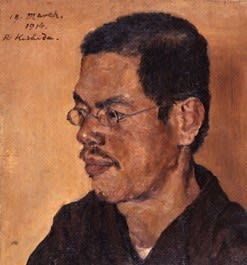

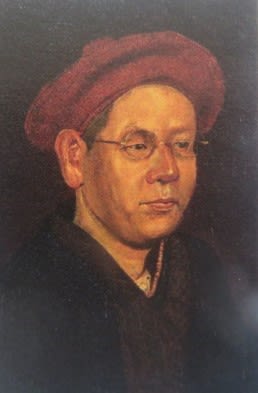

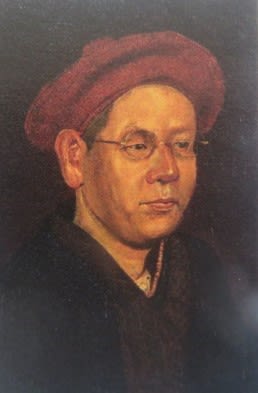

自画像 1921

麗子微笑像 1921年

第5章 ”卑近美”と写実の欠如を巡って 1922-1926

竹籠含春 1923年

第6章 新しい赤の道へ 1926-1929

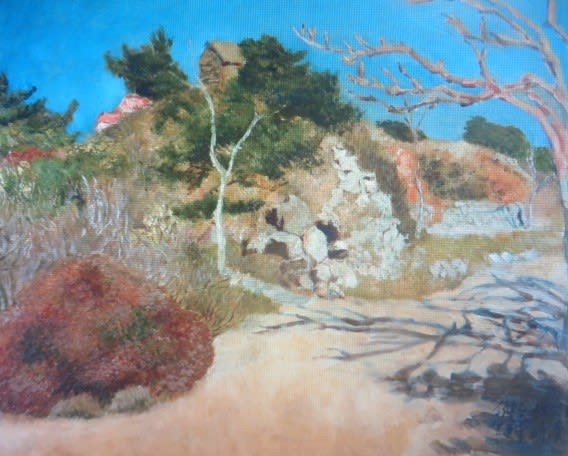

路傍秋晴 1929年

次の回顧展は、10年後の没後100年記念ですね。その頃はぼくも没後何年か(笑)。それでも劉生の倍も生かしてもらっているのだから、ありがたいと思わねば。

それでは、みなさん、今日も一日一生、お元気で!