昨日8月19日(土)は、青葉の森公園に行ってきました!

青葉の森公園到着10時半!

公園センター前の花を撮って、園内北側にある千葉県中央博物館へ。

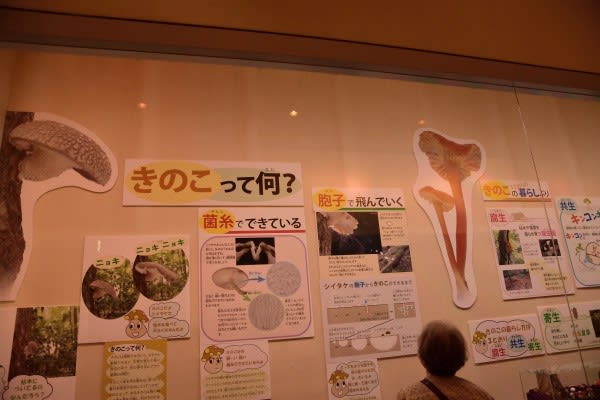

<きのこまるわかり>

企画展「きのこワンダーランド」の展示ブースを見学。

「中央博物館のきのこ博士(?)」の説明を聴きながら展示場を一周!

いわく

・「きのこって何?」…きのこが地球自然界のなかでどんな働きをしているか?

きのこの役割は、おおきく二つ、

- ひとつは森の掃除屋さん、朽ちた木や倒木、枯葉、昆虫・動物の死骸などを土に変える分解還元者としての役割(生態系循環システム)

- もうひとつは、森の木々や植物などと共生して栄養のやりとりをしている(生態系共生システム)

この二つの大切な役割によって地球の自然生態系の循環システムと共生システムが維持されている。

もしこのようなキノコの役割がなくなれば、人間でさえも生きてはいけなくなる。

きのこは、腐生菌、共生菌、寄生菌などに分けられる。

千葉県の主要なきのこを主に、へんてこなきのこ、闇に光るきのこ、大きなきのこ、臭いきのこ、妙な所から出るきのこ、うんこに生えるきのこ、死体跡に生えるきのこ、薬になるきのこ、毒きのこ、…、と紹介

それとロシアやドイツなど世界のきのこの文化などについて、いろいろと多く教わりました。

キツネノカミソリは、今日20日午後撮影!

<帰化植物について>

午後1時からは、

研修室で開催の「帰化植物研修会」に同席させていただきました。(”自然観察ちば”というサークルが主催の会)

説明は、博物館の「植物分類学」を専門とする研究員の方から、質疑応答を交え貴重な話を聴きました。

・帰化植物とは?

在来植物、外来植物、栽培植物、逸出植物

・帰化植物はどんなところに生えているか?

・千葉県の帰化植物

・帰化植物を巡るトピックス

庶民に愛された帰化植物~芝生に忍び寄る「まきびし」の恐怖~鑑賞植物から、水辺の大害草に!~消えたブタクサ~畑に突如、アサガオ~林床を埋め尽くす不気味な緑の陰~帰化植物と戦う人たち

花は、ちょうどピーク!

研修の中で話題にあげられた植物の名前~ナガミヒナゲシ、メリケントキンソウ、タカサゴユリ、テッポーユリ、キバナムラサキ、ナガエツルノゲイトウ、ムラサキカタバミ、イモカタバミ、ブタクサ、トキワツユクサ、ナルトサワギク、…

特に、ナルトサワギクは、在来植物を駆逐する危険が大きいので「特定外来生物」に指定され、除去に意を注いでいる。

ということで、今回は急速に分布を広げている帰化植物を、実際の実物標本を見せていただきながら紹介説明いただいた。

帰化植物は今も増えています。

見慣れない植物を見たら、博物館へ一報を!

林の中にきのこが!

当方は、このての知識がないままに森のボランティアをしていましたが、きのこ、帰化植物ともに森の生態に大きなかかわりがあったということを改めて再認識しました!!

美浜公園 5k

月間累計 42km