別府に到着。駅に降り立つのは2021年の正月以来である。あの時はコロナ禍の最中であったが、久しぶりに来ると駅の内外に外国人含め観光客の姿も目立つ(九州西国霊場の時はクルマで来たこともあり駅前には来ていない)。

別府に到着。駅に降り立つのは2021年の正月以来である。あの時はコロナ禍の最中であったが、久しぶりに来ると駅の内外に外国人含め観光客の姿も目立つ(九州西国霊場の時はクルマで来たこともあり駅前には来ていない)。

駅前にはバンザイの格好をした銅像が建つ。別府観光の生みの親とされる油屋熊八の像。幕末の生まれで明治、大正、昭和にわたり活躍した実業家で、「山は富士、海は瀬戸内、湯は別府」というキャッチフレーズで別府の名を全国に広めたとされる。亀の井ホテルの創業や、別府地獄めぐりもこの人によるものである。このキャッチフレーズを見て、「山が富士なら 酒は白雪」というセリフが私の頭に浮かんだのだが・・。

駅前にはバンザイの格好をした銅像が建つ。別府観光の生みの親とされる油屋熊八の像。幕末の生まれで明治、大正、昭和にわたり活躍した実業家で、「山は富士、海は瀬戸内、湯は別府」というキャッチフレーズで別府の名を全国に広めたとされる。亀の井ホテルの創業や、別府地獄めぐりもこの人によるものである。このキャッチフレーズを見て、「山が富士なら 酒は白雪」というセリフが私の頭に浮かんだのだが・・。

その横に囲いがあり、「ゆ」の暖簾が出ている。モニュメントであり、実際に手を浸けることができる「手湯」である。

その横に囲いがあり、「ゆ」の暖簾が出ている。モニュメントであり、実際に手を浸けることができる「手湯」である。

先に、別府には2021年の正月に来たと書いたが、反対側のロータリーに出たせいかこうしたオブジェがあることに気づかなかったようである。これらを見るのは初めてで、手湯にもちょっと腕をひたす。気持ちいい。またこうしたスポットはSNS映えするようで、記念撮影をする人が絶えない。

先に、別府には2021年の正月に来たと書いたが、反対側のロータリーに出たせいかこうしたオブジェがあることに気づかなかったようである。これらを見るのは初めてで、手湯にもちょっと腕をひたす。気持ちいい。またこうしたスポットはSNS映えするようで、記念撮影をする人が絶えない。

小倉まで鈍行で戻るにしても別府での時間はたっぷりある。そして目指す第25番・金剛頂寺は別府タワーからもほど近いところにあり、別府駅からも徒歩圏内。ぶらぶら歩いて行くことにする。

小倉まで鈍行で戻るにしても別府での時間はたっぷりある。そして目指す第25番・金剛頂寺は別府タワーからもほど近いところにあり、別府駅からも徒歩圏内。ぶらぶら歩いて行くことにする。

そういえば昼食がまだだが、時間には余裕があるのでどこかで食べよう。ちょうど別府タワーの反対側に「宝来軒」の暖簾が見える。中津の有名なラーメン店の別府店とある。そういえば、先日の中津、宇佐シリーズでも昼食には「宝来軒で修行した~」というのが売りの店だった。別府にて中津の味を楽しむか。牛、豚、鶏と三種類の骨からとったスープが特徴。こってりしすぎずしっかり味わうことができた。

そういえば昼食がまだだが、時間には余裕があるのでどこかで食べよう。ちょうど別府タワーの反対側に「宝来軒」の暖簾が見える。中津の有名なラーメン店の別府店とある。そういえば、先日の中津、宇佐シリーズでも昼食には「宝来軒で修行した~」というのが売りの店だった。別府にて中津の味を楽しむか。牛、豚、鶏と三種類の骨からとったスープが特徴。こってりしすぎずしっかり味わうことができた。

その脇道を1本入ると普通の住宅地である。そしてその一角に普通の住宅とそれほど変わらぬ佇まいの寺がある。ここが金剛頂寺である。名前だけ目にすると四国八十八ヶ所の札所にもあるような歴史、由緒を感じさせるのだが・・。

その脇道を1本入ると普通の住宅地である。そしてその一角に普通の住宅とそれほど変わらぬ佇まいの寺がある。ここが金剛頂寺である。名前だけ目にすると四国八十八ヶ所の札所にもあるような歴史、由緒を感じさせるのだが・・。

金剛頂寺が開かれたのは大正時代。元高野山管長の津田実雄和尚のもとで修行した松本覚陞和尚が四国八十八ヶ所の遍路を終えた後に開いた。また、別府西国三十三ヶ所観音霊場というのもあるそうで、これも松本和尚が開き、金剛頂寺が第1番という。

金剛頂寺が開かれたのは大正時代。元高野山管長の津田実雄和尚のもとで修行した松本覚陞和尚が四国八十八ヶ所の遍路を終えた後に開いた。また、別府西国三十三ヶ所観音霊場というのもあるそうで、これも松本和尚が開き、金剛頂寺が第1番という。

本尊は薬師如来。薬師如来も人々の病を癒すという意味では温泉と共通するものがあり、各地に「薬師の湯」も数多く存在する。

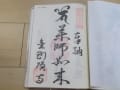

平日ということもあってか、扉は閉まったままでその前でお勤めとする。縁側に箱が置かれていて、朱印はセルフにていただく。今回めぐった3ヶ所はいずれもセルフでの朱印となった。改めて言うと、九州八十八ヶ所百八霊場めぐりの専用納経帳は墨書はあらかじめ印刷されていて、右上の番号印、真ん中の宝印、そして左下の寺印は寺の方、ないしはセルフで押印するものである。

平日ということもあってか、扉は閉まったままでその前でお勤めとする。縁側に箱が置かれていて、朱印はセルフにていただく。今回めぐった3ヶ所はいずれもセルフでの朱印となった。改めて言うと、九州八十八ヶ所百八霊場めぐりの専用納経帳は墨書はあらかじめ印刷されていて、右上の番号印、真ん中の宝印、そして左下の寺印は寺の方、ないしはセルフで押印するものである。

国道10号線を渡り、的ヶ浜公園から別府湾を眺める。左手には先般閉鎖された別府市営温泉「テルマス」の建物も見える。周辺の標識や案内板にはまだ「テルマス」の名前があったので一瞬「まだ営業しているのかな?」と思ったが、閉鎖は閉鎖である。

国道10号線を渡り、的ヶ浜公園から別府湾を眺める。左手には先般閉鎖された別府市営温泉「テルマス」の建物も見える。周辺の標識や案内板にはまだ「テルマス」の名前があったので一瞬「まだ営業しているのかな?」と思ったが、閉鎖は閉鎖である。

せっかく別府に来たのだから、先ほどの「手湯」にとどまらず実際に体ごと浸かってみたい。ならばということで、昔ながらの建物があるあの公衆浴場に行ってみることにする。そして、当初は別府から広島まで青春18きぷで戻ることも考えていたが、やがて小倉まで戻ることに変わり、そして現地に来ると、もう少し遅くまで別府に滞在できないかなとすら思うようになってきた・・・。