九州北部の交通の要衝で、豊後、豊前、さらには筑後川で筑後方面とを結ぶ地である日田に到着。天領の町として見どころもさまざまあるのだが、駅前には「進撃の巨人」のキャラクターたちが出迎える。作者の諌山創さんが日田の出身ということで、観光PRに一役買っている。

九州北部の交通の要衝で、豊後、豊前、さらには筑後川で筑後方面とを結ぶ地である日田に到着。天領の町として見どころもさまざまあるのだが、駅前には「進撃の巨人」のキャラクターたちが出迎える。作者の諌山創さんが日田の出身ということで、観光PRに一役買っている。

また、駅舎の前では「HITA」の「I」の位置に人が立って記念撮影をするのが人気となっている。ここでも、外国人観光客の姿を見かける。

また、駅舎の前では「HITA」の「I」の位置に人が立って記念撮影をするのが人気となっている。ここでも、外国人観光客の姿を見かける。

先の記事で、次の大分方面の鈍行は2時間後ということに触れ、それならば町歩きも含めて十分回ることができるとしたが、実は私の日田での時間は半分の1時間あまりしかない。というのも、日田11時32分発の特急「ゆふいんの森3号」に乗るためである。もっとも、この列車で由布院や大分まで行くのではなく、天ヶ瀬を過ぎた次の豊後森までの乗車である。久大線でのもう1ヶ所の途中下車として、かつての扇形機関庫跡がある豊後森にも立ち寄れないかと思い、ダメ元で全車指定席の「ゆふいんの森3号」の空席をネットで検索したところ、たまたま1席だけ空いていた。これで豊後森も組み込み、豊後森からは当初乗る予定にしていた大分行きに乗り継ぐことにした。

その分、日田での滞在が1時間ほどとなりちょっと駆け足になるが・・。

その分、日田での滞在が1時間ほどとなりちょっと駆け足になるが・・。

連絡地下道を通って駅の北側に出る。ちょっとした公園になっていて、D51が保存されている。主な活躍場所は東海道線や山陽線、日豊線などで、久大線を走っていたわけではないようだが、当地に寄贈されたものである。

連絡地下道を通って駅の北側に出る。ちょっとした公園になっていて、D51が保存されている。主な活躍場所は東海道線や山陽線、日豊線などで、久大線を走っていたわけではないようだが、当地に寄贈されたものである。

この日(4月8日)は統一地方選挙の投票日前日ということで、県議会議員の候補だろうか、周囲を回る選挙カーの声も響く。

江戸時代後期に広瀬淡窓が開いた私塾・咸宜園の跡地に出る。「咸宜」とは「ことごとくよろし」と読み下すそうで、門下生一人一人の個性や意思を尊重する理念を名前に込めたという。以前来た時に資料室に入ったのだが、その中で印象的だったのが「月旦評」という門下生の成績の番付表のようなものである。入門時に身分、年齢、学歴を問わない一方で、月の初めに学力を評価して1級から9級まで上がり下がりする・・。今では当たり前のことかもしれないが、当時の身分社会にあっては画期的なことだったという。

江戸時代後期に広瀬淡窓が開いた私塾・咸宜園の跡地に出る。「咸宜」とは「ことごとくよろし」と読み下すそうで、門下生一人一人の個性や意思を尊重する理念を名前に込めたという。以前来た時に資料室に入ったのだが、その中で印象的だったのが「月旦評」という門下生の成績の番付表のようなものである。入門時に身分、年齢、学歴を問わない一方で、月の初めに学力を評価して1級から9級まで上がり下がりする・・。今では当たり前のことかもしれないが、当時の身分社会にあっては画期的なことだったという。

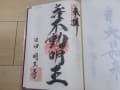

咸宜園の前を通り、そのまま行けば昔ながらの町並みの豆田町だが、その途中にあるのが、第95番の明王寺である。

咸宜園の前を通り、そのまま行けば昔ながらの町並みの豆田町だが、その途中にあるのが、第95番の明王寺である。

明王寺は明治時代、四国八十八ヶ所巡礼で奇跡的に病気を平癒したという水島安兵衛の発願によりにより豆田町に建立され、大正時代に現在地に移転した。本尊の不動明王は、京都の醍醐寺から招かれた2代目の住職と一緒に明王寺にやって来たもので、理源大師聖宝の作と伝えられている。

明王寺は明治時代、四国八十八ヶ所巡礼で奇跡的に病気を平癒したという水島安兵衛の発願によりにより豆田町に建立され、大正時代に現在地に移転した。本尊の不動明王は、京都の醍醐寺から招かれた2代目の住職と一緒に明王寺にやって来たもので、理源大師聖宝の作と伝えられている。

本堂の柱には「九州八十八ヶ所番外霊場」の額が掲げられている。扉が開いており、中に上がってのお勤めとする。天井の板には般若心経の中の一文字が書かれており、天井絵とはまた違った面白さがある。護摩供、祈祷など人が集まることも多いのだろう。

本堂の柱には「九州八十八ヶ所番外霊場」の額が掲げられている。扉が開いており、中に上がってのお勤めとする。天井の板には般若心経の中の一文字が書かれており、天井絵とはまた違った面白さがある。護摩供、祈祷など人が集まることも多いのだろう。

明王寺から200メートルも行けば豆田町。どこかに入って見学とはいかないが、せめて通りを往復するくらいのことはしてみよう。以前来た時もちょうど春の頃で、さまざまな雛人形の展示を見たものだ。天領として栄えた当時の名残を残しており、現在はリノベーションしてショップやカフェに生まれ変わっており、訪れる人を楽しませる。

明王寺から200メートルも行けば豆田町。どこかに入って見学とはいかないが、せめて通りを往復するくらいのことはしてみよう。以前来た時もちょうど春の頃で、さまざまな雛人形の展示を見たものだ。天領として栄えた当時の名残を残しており、現在はリノベーションしてショップやカフェに生まれ変わっており、訪れる人を楽しませる。

この時は何かの記念写真か、通りをバックにカメラマンによる撮影が行われていたり、韓国からと思わるご婦人の団体も見える。

この時は何かの記念写真か、通りをバックにカメラマンによる撮影が行われていたり、韓国からと思わるご婦人の団体も見える。