3月30日、ハーモニーランドに向かう若い女性たちとは対照的におっさん一人を乗せた大分交通のバスは杵築駅を出発し、杵築の城下町を目指す。杵築の中心部は八坂川の河口に近くにあるのだが、日豊線となるとさすがに遠回りとなる。以前は大分交通の国東線という鉄道が杵築の町とを結んでいたそうだ。

3月30日、ハーモニーランドに向かう若い女性たちとは対照的におっさん一人を乗せた大分交通のバスは杵築駅を出発し、杵築の城下町を目指す。杵築の中心部は八坂川の河口に近くにあるのだが、日豊線となるとさすがに遠回りとなる。以前は大分交通の国東線という鉄道が杵築の町とを結んでいたそうだ。

バスターミナル行きは杵築市役所前を通り、両側の高台である北台・南台に武家屋敷があり、谷間に商家が並ぶ城下町に着く。観光スポットである酢屋の坂のバス停で下車する。

バスターミナル行きは杵築市役所前を通り、両側の高台である北台・南台に武家屋敷があり、谷間に商家が並ぶ城下町に着く。観光スポットである酢屋の坂のバス停で下車する。

目指す第23番・光明院は高台を回り込み、八坂川沿いにあるので少し歩く。九州西国霊場めぐりで国東半島を回った時、杵築にも立ち寄ったのだが、光明院の前も通っている。その時は、九州三十三観音の札所の一つで、九州八十八ヶ所百八霊場の札所とまでは思わなかった。

目指す第23番・光明院は高台を回り込み、八坂川沿いにあるので少し歩く。九州西国霊場めぐりで国東半島を回った時、杵築にも立ち寄ったのだが、光明院の前も通っている。その時は、九州三十三観音の札所の一つで、九州八十八ヶ所百八霊場の札所とまでは思わなかった。

一応山門はあるが、その横のスペースから境内に入ることができる。すぐ裏が、武家屋敷があった高台の崖になっていて、その崖をくり抜いた形のお堂がある。こちらが本堂だろうか。それにしても、この画像だけ見ると一瞬、光明院は山岳寺院なのかなと思わせる。

一応山門はあるが、その横のスペースから境内に入ることができる。すぐ裏が、武家屋敷があった高台の崖になっていて、その崖をくり抜いた形のお堂がある。こちらが本堂だろうか。それにしても、この画像だけ見ると一瞬、光明院は山岳寺院なのかなと思わせる。

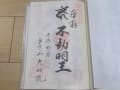

手前に大師堂がある。こちらの案内板によると、江戸前期に杵築藩主となった松平英親が杵築藩の裏鬼門除けのために不動明王を祀ったのが始まりという。その後、松平氏の保護を受けて本堂や護摩堂などのお堂が建てられたが、明治の廃仏毀釈により衰え、後に復興した。真言宗醍醐派の寺院である。

手前に大師堂がある。こちらの案内板によると、江戸前期に杵築藩主となった松平英親が杵築藩の裏鬼門除けのために不動明王を祀ったのが始まりという。その後、松平氏の保護を受けて本堂や護摩堂などのお堂が建てられたが、明治の廃仏毀釈により衰え、後に復興した。真言宗醍醐派の寺院である。

奥の本堂らしきお堂に向かう。九州八十八ヶ所、九州三十三観音それぞれのご詠歌の額が掲げられている。崖の下の洞窟に本堂があるとは雰囲気があり、これも杵築の観光スポットとしてもよいのではないかと思う。こちらでお勤めとする。

奥の本堂らしきお堂に向かう。九州八十八ヶ所、九州三十三観音それぞれのご詠歌の額が掲げられている。崖の下の洞窟に本堂があるとは雰囲気があり、これも杵築の観光スポットとしてもよいのではないかと思う。こちらでお勤めとする。

さて朱印だが、この本堂、そして大師堂に印鑑はない。これは手前の建物を訪ねて寺の方に押してもらうのかなと向かうが、平日の昼前、寺にも人の気配はない。門を開けさせてもらう。

さて朱印だが、この本堂、そして大師堂に印鑑はない。これは手前の建物を訪ねて寺の方に押してもらうのかなと向かうが、平日の昼前、寺にも人の気配はない。門を開けさせてもらう。

すると、玄関前に「本堂はこちらです」の貼り紙が何枚もあった。あれ?先ほどの崖の下のお堂が本堂ではなかったのか。

すると、玄関前に「本堂はこちらです」の貼り紙が何枚もあった。あれ?先ほどの崖の下のお堂が本堂ではなかったのか。

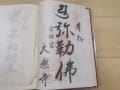

留守の時はこちらから入って朱印を受けるようにとの紙もあるので、中に入る。すると、散らかっているのはさておき、左手に不動明王の護摩壇、右手に千手観音像が祀られている。うん、確かに本堂だ。ちなみに、先ほど本堂だと思った崖の下のお堂は護摩堂だという。ならばと、改めて本堂にてお勤めとする。

留守の時はこちらから入って朱印を受けるようにとの紙もあるので、中に入る。すると、散らかっているのはさておき、左手に不動明王の護摩壇、右手に千手観音像が祀られている。うん、確かに本堂だ。ちなみに、先ほど本堂だと思った崖の下のお堂は護摩堂だという。ならばと、改めて本堂にてお勤めとする。

杵築では大分方面へのバスの時間を見込んでもう少し時間があるので、城下町めぐりとする。今は崖の下だが、もう少し八坂川沿いに回り、細道の階段を上がって南台に出る。看板にはあくまで避難通路用で日常的な使用はしないようにと書かれていたが・・・。

杵築では大分方面へのバスの時間を見込んでもう少し時間があるので、城下町めぐりとする。今は崖の下だが、もう少し八坂川沿いに回り、細道の階段を上がって南台に出る。看板にはあくまで避難通路用で日常的な使用はしないようにと書かれていたが・・・。

かつては武家屋敷や寺院が広がっていたが、現在は住宅地が広がっている。その中で城下町資料館、展望台に出る。展望台からは町並みを挟んで杵築城の模擬天守を眺めることができる。八坂川の河口にあり、海に面した要塞のような造りである。

かつては武家屋敷や寺院が広がっていたが、現在は住宅地が広がっている。その中で城下町資料館、展望台に出る。展望台からは町並みを挟んで杵築城の模擬天守を眺めることができる。八坂川の河口にあり、海に面した要塞のような造りである。

展望台がある資料館の中に入るまでの時間がなかったため、そのまま進んで塩屋の坂に出る。この向かいに見えるのが酢屋の坂である。この二つの坂が杵築の城下町で名高いスポットである。

展望台がある資料館の中に入るまでの時間がなかったため、そのまま進んで塩屋の坂に出る。この向かいに見えるのが酢屋の坂である。この二つの坂が杵築の城下町で名高いスポットである。

酢屋の坂を和服姿の人たちが下りてくる。ただ顔つきを見ると中国か、あるいは東南アジアかといったところ。杵築では街歩きを楽しんでもらおうと着物のレンタルを行っているそうで、町の景色によく溶け込んでいる。

酢屋の坂を和服姿の人たちが下りてくる。ただ顔つきを見ると中国か、あるいは東南アジアかといったところ。杵築では街歩きを楽しんでもらおうと着物のレンタルを行っているそうで、町の景色によく溶け込んでいる。

それにしても、ここに城下町を作ろうとよく目を付けたものだと思う。北台、南台に武家屋敷を構え、商人はその谷間に住まわせるとは、武士からすれば商人を支配しているように見えるし、商人は商人で街道沿いで商売がしやすいというところがあるだろう。

それにしても、ここに城下町を作ろうとよく目を付けたものだと思う。北台、南台に武家屋敷を構え、商人はその谷間に住まわせるとは、武士からすれば商人を支配しているように見えるし、商人は商人で街道沿いで商売がしやすいというところがあるだろう。

酢屋の坂から北台に上がり、今も残る武家屋敷群を見る。こちらでも、和服姿で記念撮影する外国人観光客が目立つ。日本人が少ないのはおそらく平日のためで、土日となると賑わうことだろう。

酢屋の坂から北台に上がり、今も残る武家屋敷群を見る。こちらでも、和服姿で記念撮影する外国人観光客が目立つ。日本人が少ないのはおそらく平日のためで、土日となると賑わうことだろう。

この次は第24番・蓮華寺に行くのだが、地図を見ると日豊線の日出駅と暘谷駅の中間にあるようだ。再び杵築駅に戻って日豊線で向かうところだが、午前中を中心に杵築バスターミナルから別府、大分方面行きのバスも出ており、途中の日出近辺も経由する。ちょうど11時55分発の大分駅行きバスがあり、日出まで20分あまりで着くこともあって、変化球で乗ってみることにする。

この次は第24番・蓮華寺に行くのだが、地図を見ると日豊線の日出駅と暘谷駅の中間にあるようだ。再び杵築駅に戻って日豊線で向かうところだが、午前中を中心に杵築バスターミナルから別府、大分方面行きのバスも出ており、途中の日出近辺も経由する。ちょうど11時55分発の大分駅行きバスがあり、日出まで20分あまりで着くこともあって、変化球で乗ってみることにする。

先ほど参詣した光明院の前を過ぎ、八坂川を渡る。河口に杵築城の模擬天守が見える。

先ほど参詣した光明院の前を過ぎ、八坂川を渡る。河口に杵築城の模擬天守が見える。

この先の国道は九州西国霊場めぐりでも通ったところである。途中のバス停から乗って来た客は大神駅前で日豊線に乗り換えるようだ。列車の時刻にもよるが、別府や大分方面に行くならそのほうが早そうだ。

この先の国道は九州西国霊場めぐりでも通ったところである。途中のバス停から乗って来た客は大神駅前で日豊線に乗り換えるようだ。列車の時刻にもよるが、別府や大分方面に行くならそのほうが早そうだ。