飯舘村長がNYで基調講演 日系の音楽祭で

「ミュージック・フロム・ジャパン」主催の音楽祭で講演する福島県飯舘村の菅野典雄村長=18日、ニューヨーク(共同)

【ニューヨーク共同】

『東京電力福島第1原発事故で、計画的避難区域に指定され、帰村に向けた取り組みを進める福島県飯舘村の菅野典雄村長が18日夜、

米ニューヨーク市内で開催の、コンサートの前に、基調講演を行った。

ニューヨークを中心に、日本の現代音楽普及に努める組織、「ミュージック・フロム・ジャパン」(理事長・三浦尚之福島学院大教授)が主催する「2012年音楽祭」の一環。

「箜篌・シルクロードの響き」と題するコンサートでは、飯舘村のための委嘱作品である「ひとであるあかしとして」(佐々木冬彦作曲・若松丈太郎作詞)や、「飯舘の四季・四句」(嶋津武仁作曲・黛まどか作句)などを演奏』

昨日、何気なしにマンハッタンに行き、どこで時間を過ごそうかと旦那とふたりで思案していた時、

このコンサートのことを見つけ、聞きに行くことにした。

会場のMeukin Concert Hallは、こじんまりとした、けれども箜篌や笙などの和楽器の演奏にはとても適しているサイズのホール。

天井の反響板が、とてもユニークに配置されていた。

ステージには、菅野典雄村長と、その通訳を務める方のためのテーブルが。

基調講演に先だって、三浦理事長の挨拶があったが、その様子を撮ろうとしていると、ホールの係員に注意された。

そっか、演奏だけではなく、講演もまた撮影禁止か……残念……。

菅野氏がステージ上に現れた。

以下↓は、彼の講演内容を、走り書きしたもの。(なので、聞き飛ばしてしまったり、書ききれなかったりした部分があるが、そこはご容赦を!)

『自分が良ければ、他のところ(人)はどうでもよい。

近年、効率やスピード、お金に焦点が当てられ、人と人の間が希薄になってきていると感じていた。

自分の村だけは、もっと住み心地の良いものにしたいと思っていた。

村の十年ライフとして、スローライフというスローガンを掲げたところ、

仕事が遅いのが役所の悪いとこなのに、もっとスローにするつもりか!と怒られた。

戦後、スピードは善いことで、スローは悪のように捉えられる傾向にあった。

スローライフ→までいライフ

『までい』とは、小さい頃、年寄りがよく口にしていた言葉。

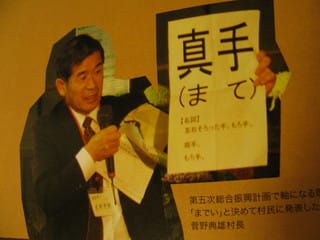

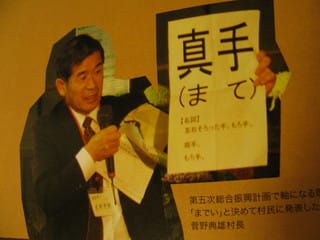

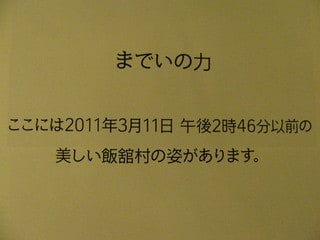

*「こんなふうに、真手と書きます」とおっしゃり、この写真と同じ紙を、客席に向かって掲げられた。

この真手(まて)が『まで』→『までい』になったのだと思う。

『までい』とは、『真手』という古語が語源で、左右揃ったて、両手の意味。

それが転じて、手間ひま惜しまず、丁寧に、大切に、心をこめて、つつましく、という意味で、現在では、東北地方で使われている放言。

今風に言えば、エコ・もったいない・節約・思いやりの心・人へのやさしさ、というところ。

奥が深く、内容の濃い言葉。

ひとつの例として、飯舘村には、思いやり『までい』ピンポン大会、というのがある。

普通、ピンポンの試合では、相手を打ち負かした方が勝ちということになるが、うちのは違う。

互いに打ちやすい球を打ち合い、決められた時間内に、続けて何回多く打てるかを競い合うもの。

夫婦ペア部門などでは、奥さん方は常に、打ちやすい球を打つのに対して、旦那さんはつい、強く打ち負かしてしまう傾向にあった。

そういう旦那さんには、観客席から、「おまえ、それが30年も連れ添った奥さんにすることか!」などとヤジが飛んだ。

自分達の地域で、あたたかな、他力本願ではなく、自力で進む力を蓄えていった我々の村は、6000人全員避難している。

3000頭の牛がいた。

全村民、全牛の避難に、二ヵ月を費やした。

1700世帯だったのが、今は2700世帯になってしまった。

三世帯、四世帯の同居が当たり前だったのが、今はいろいろな事情で、家族が離れて暮らさなければならないからだ。

以前のように働けないこと。学校や仕事のために、一家離散の状態にあること。

それがどれほどすごいストレスになっているか。

日本で最も美しい村に認定されていたのに、今は見る陰も無く、ゴーストタウンそのもの。

除染が始まる。

どうなるかはわからない。

この焦燥と苦しみは、当人でないとわからない。

愚痴を言っても始まらないので、努力を重ねて、村をもう一度、以前のような村に再建したい。

大量生産、消費、破棄を繰り返してきた我々は、お互い様、という環境作りが今こそ必要なのではないか。

私はそれを、小さな村の生き残り策と思っていたが、30年、40年後を見据えた、日本のとるべき思想だと思う。

基準を少し変えただけで、世界はうんと変わる。

スピード、効率、お金が大事。今まではそうだったが、21世紀は、バランスの時代。

『無いものねだり』から『あるもの探し』。

戦後から、日本は立ち上がってきた。

「いい国を作ろう!何度でも!」

原発事故との戦いは、我々だけの問題ではない。

世界中に暮らす人々が、自分のこととして考え、取り組んでいくことが大切。

物を充足する。これは足し算。

物だけではなく、心や命を大切にする。これは引き算。

原発事故は、本当の幸せとは何かを考え直す、天から与えられた日本への試練、あるいはチャンスかもしれない。

古代ギリシャでは、新しく市民になる際、わたし達が引き継いだ時よりも良い世界、美しい世界にして引き渡します、と誓いを立てなければならなかった。

自然の災害の場合、ゼロからスタートして、徐々に元の状態に戻れる。

けれども原発事故の場合は、目に見えない放射性物質の汚染により、マイナス10、いや、どれほどのマイナスかわからない状態になってしまう。

次の世代のために、前を向いて、この災害と向き合い、努力をしていく』

村長の講演の後、休憩があった。

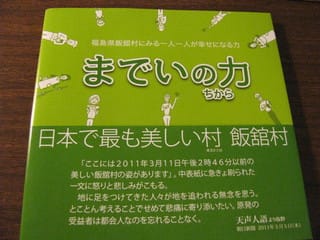

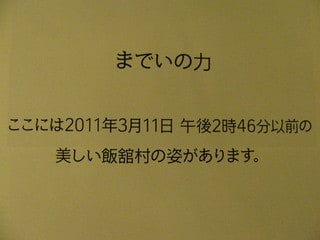

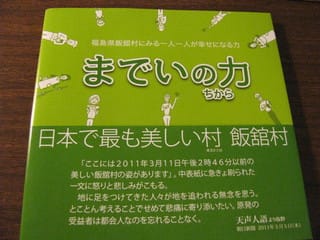

ロビーに出て、カウンターに置かれた『までいの力』という本を手にとった。

繋がっていれば、決して負けない。負けない……の先にあるものはなんなんだろう、と思いながら。

すると、どこかのテレビ局の人がすぐ横に立っていて、「インタビューをさせてください」と言ってきた。

すっかり混乱していて、村長の講演の内容を文字にしている時も、何度も何度も声を上げそうになった「放射能と闘わないで!」という言葉が、わたしの頭の中でグルグル回っていた。

こんな時にインタビューなんかされても、ちゃんと答えられるわけがないのに、引き受けてしまった。

案の定、「日本から遠く離れて暮らしてらっしゃるあなたが、飯舘村からやって来た村長さんの講演を聞いて、どう思われましたか?」と聞かれて、

「実際わたしは、飯舘村どころか、東北の地を訪れたこともない人間です。

原発のことも、危険かもしれないと思いながら、けれどもどうしようもないじゃないかと、自分で自分に言い訳をしながら誤摩化してきました。

事故が起こって、東北のことを知り、学び、自然や人々の素晴らしさに触れ、悔しい気持ちでいっぱいです。

毎日、欠かさず、なにがしかの記事や文献を読み、自分なりの方法で学んでもいます。

放射能汚染のこと、原発マフィアのこと、ここまでに至ったシステムについて、わたしは専門家のように知る者ではありません。

けれども……」

飯舘村の方々だけではなく、汚染のひどい地域に今も暮らしておられるすべての方々に、即刻その地から離れて欲しい。

避難して欲しい。

放射能と闘わず、その思いとエネルギーを、新しい地で、『までいの村』の再建に注いで欲しい。

その地を、政府から獲得するために、全力を尽くして欲しい。

村長の、飯舘村の土地への、執着とも思慕ともいえる強い思いを聞いた後に、どうしても言えることではなかった。

なので、言葉を濁していたら余計にわからなくなって、マイクを差し出している女性にとっても、きっと意味不明だろうなあと思いながらしゃべり続けた。

まだ、菅直人氏が総理をしていた頃、こんなニュースがあった。

情報の発信源は当時の内閣官房参与松本健一氏。

彼が、首相との会談直後に行った、記者団への説明で、菅首相が、

「10年住めないのか、20年住めないのかということになってくると、そういう人々を住まわせるようなエコタウンを考えなくてはいけない」ということを言っていた、と発言。

それを時事通信が、首相発言として速報した。

今となっては、この意見が、国民の命を最優先に考えた、最もまともなものだとわたしには思えてならない。

そういう人々を住まわせるようなエコタウン。

狭い国土だと言われるが、それでもきっとあると思う。

もちろん、元の村や町と、全く同じ条件の同じ環境のものなどは無理にしても、

飯舘村のように、すでに村づくりに取り組んできた人々にとっては、その知識やノウハウを生かせる再現の場となるのではないか。

過疎が進んだ農村に嫁いで、13年あまりを過ごした。

農民の、先祖代々受け継いできた土地や仕事に対する思いの強さを、その間ずっと見てきた。

自然とともに生き、自然を敬い、自然に苦しみ、自然に育てられ、この世の中で最も、ダイレクトに、自然に抱かれる人々。

だからこそ、より力強く、より簡潔で、より粘り強い。

その素晴らしい資質を、どうか、放射能の汚染との闘いなどに浪費しないで欲しい。

本を買った。

これが思いやり『までい』ピンポン大会の様子。

この子供達は今、どこでどうしているのだろう。

この文章に隠されている、怒りと悲しみを、わたし達はどこまで自分のことのように捉えられるのか。

うまいもんがいっぱいあった。

演奏会では、「ひとであるあかしとして」という、飯館村の人達の思いがこもった詩が、演奏とともに心に突き刺さった。

「山菜採りたい」「家畜を育てたい」「田畑を耕したい」「米を作りたい」……人として。

演奏会後に、会場に居る皆に振る舞われたシャンペンと日本酒。

日本酒に手を伸ばせない自分を呪いながら、シャンペンをいただいた。

「ミュージック・フロム・ジャパン」主催の音楽祭で講演する福島県飯舘村の菅野典雄村長=18日、ニューヨーク(共同)

【ニューヨーク共同】

『東京電力福島第1原発事故で、計画的避難区域に指定され、帰村に向けた取り組みを進める福島県飯舘村の菅野典雄村長が18日夜、

米ニューヨーク市内で開催の、コンサートの前に、基調講演を行った。

ニューヨークを中心に、日本の現代音楽普及に努める組織、「ミュージック・フロム・ジャパン」(理事長・三浦尚之福島学院大教授)が主催する「2012年音楽祭」の一環。

「箜篌・シルクロードの響き」と題するコンサートでは、飯舘村のための委嘱作品である「ひとであるあかしとして」(佐々木冬彦作曲・若松丈太郎作詞)や、「飯舘の四季・四句」(嶋津武仁作曲・黛まどか作句)などを演奏』

昨日、何気なしにマンハッタンに行き、どこで時間を過ごそうかと旦那とふたりで思案していた時、

このコンサートのことを見つけ、聞きに行くことにした。

会場のMeukin Concert Hallは、こじんまりとした、けれども箜篌や笙などの和楽器の演奏にはとても適しているサイズのホール。

天井の反響板が、とてもユニークに配置されていた。

ステージには、菅野典雄村長と、その通訳を務める方のためのテーブルが。

基調講演に先だって、三浦理事長の挨拶があったが、その様子を撮ろうとしていると、ホールの係員に注意された。

そっか、演奏だけではなく、講演もまた撮影禁止か……残念……。

菅野氏がステージ上に現れた。

以下↓は、彼の講演内容を、走り書きしたもの。(なので、聞き飛ばしてしまったり、書ききれなかったりした部分があるが、そこはご容赦を!)

『自分が良ければ、他のところ(人)はどうでもよい。

近年、効率やスピード、お金に焦点が当てられ、人と人の間が希薄になってきていると感じていた。

自分の村だけは、もっと住み心地の良いものにしたいと思っていた。

村の十年ライフとして、スローライフというスローガンを掲げたところ、

仕事が遅いのが役所の悪いとこなのに、もっとスローにするつもりか!と怒られた。

戦後、スピードは善いことで、スローは悪のように捉えられる傾向にあった。

スローライフ→までいライフ

『までい』とは、小さい頃、年寄りがよく口にしていた言葉。

*「こんなふうに、真手と書きます」とおっしゃり、この写真と同じ紙を、客席に向かって掲げられた。

この真手(まて)が『まで』→『までい』になったのだと思う。

『までい』とは、『真手』という古語が語源で、左右揃ったて、両手の意味。

それが転じて、手間ひま惜しまず、丁寧に、大切に、心をこめて、つつましく、という意味で、現在では、東北地方で使われている放言。

今風に言えば、エコ・もったいない・節約・思いやりの心・人へのやさしさ、というところ。

奥が深く、内容の濃い言葉。

ひとつの例として、飯舘村には、思いやり『までい』ピンポン大会、というのがある。

普通、ピンポンの試合では、相手を打ち負かした方が勝ちということになるが、うちのは違う。

互いに打ちやすい球を打ち合い、決められた時間内に、続けて何回多く打てるかを競い合うもの。

夫婦ペア部門などでは、奥さん方は常に、打ちやすい球を打つのに対して、旦那さんはつい、強く打ち負かしてしまう傾向にあった。

そういう旦那さんには、観客席から、「おまえ、それが30年も連れ添った奥さんにすることか!」などとヤジが飛んだ。

自分達の地域で、あたたかな、他力本願ではなく、自力で進む力を蓄えていった我々の村は、6000人全員避難している。

3000頭の牛がいた。

全村民、全牛の避難に、二ヵ月を費やした。

1700世帯だったのが、今は2700世帯になってしまった。

三世帯、四世帯の同居が当たり前だったのが、今はいろいろな事情で、家族が離れて暮らさなければならないからだ。

以前のように働けないこと。学校や仕事のために、一家離散の状態にあること。

それがどれほどすごいストレスになっているか。

日本で最も美しい村に認定されていたのに、今は見る陰も無く、ゴーストタウンそのもの。

除染が始まる。

どうなるかはわからない。

この焦燥と苦しみは、当人でないとわからない。

愚痴を言っても始まらないので、努力を重ねて、村をもう一度、以前のような村に再建したい。

大量生産、消費、破棄を繰り返してきた我々は、お互い様、という環境作りが今こそ必要なのではないか。

私はそれを、小さな村の生き残り策と思っていたが、30年、40年後を見据えた、日本のとるべき思想だと思う。

基準を少し変えただけで、世界はうんと変わる。

スピード、効率、お金が大事。今まではそうだったが、21世紀は、バランスの時代。

『無いものねだり』から『あるもの探し』。

戦後から、日本は立ち上がってきた。

「いい国を作ろう!何度でも!」

原発事故との戦いは、我々だけの問題ではない。

世界中に暮らす人々が、自分のこととして考え、取り組んでいくことが大切。

物を充足する。これは足し算。

物だけではなく、心や命を大切にする。これは引き算。

原発事故は、本当の幸せとは何かを考え直す、天から与えられた日本への試練、あるいはチャンスかもしれない。

古代ギリシャでは、新しく市民になる際、わたし達が引き継いだ時よりも良い世界、美しい世界にして引き渡します、と誓いを立てなければならなかった。

自然の災害の場合、ゼロからスタートして、徐々に元の状態に戻れる。

けれども原発事故の場合は、目に見えない放射性物質の汚染により、マイナス10、いや、どれほどのマイナスかわからない状態になってしまう。

次の世代のために、前を向いて、この災害と向き合い、努力をしていく』

村長の講演の後、休憩があった。

ロビーに出て、カウンターに置かれた『までいの力』という本を手にとった。

繋がっていれば、決して負けない。負けない……の先にあるものはなんなんだろう、と思いながら。

すると、どこかのテレビ局の人がすぐ横に立っていて、「インタビューをさせてください」と言ってきた。

すっかり混乱していて、村長の講演の内容を文字にしている時も、何度も何度も声を上げそうになった「放射能と闘わないで!」という言葉が、わたしの頭の中でグルグル回っていた。

こんな時にインタビューなんかされても、ちゃんと答えられるわけがないのに、引き受けてしまった。

案の定、「日本から遠く離れて暮らしてらっしゃるあなたが、飯舘村からやって来た村長さんの講演を聞いて、どう思われましたか?」と聞かれて、

「実際わたしは、飯舘村どころか、東北の地を訪れたこともない人間です。

原発のことも、危険かもしれないと思いながら、けれどもどうしようもないじゃないかと、自分で自分に言い訳をしながら誤摩化してきました。

事故が起こって、東北のことを知り、学び、自然や人々の素晴らしさに触れ、悔しい気持ちでいっぱいです。

毎日、欠かさず、なにがしかの記事や文献を読み、自分なりの方法で学んでもいます。

放射能汚染のこと、原発マフィアのこと、ここまでに至ったシステムについて、わたしは専門家のように知る者ではありません。

けれども……」

飯舘村の方々だけではなく、汚染のひどい地域に今も暮らしておられるすべての方々に、即刻その地から離れて欲しい。

避難して欲しい。

放射能と闘わず、その思いとエネルギーを、新しい地で、『までいの村』の再建に注いで欲しい。

その地を、政府から獲得するために、全力を尽くして欲しい。

村長の、飯舘村の土地への、執着とも思慕ともいえる強い思いを聞いた後に、どうしても言えることではなかった。

なので、言葉を濁していたら余計にわからなくなって、マイクを差し出している女性にとっても、きっと意味不明だろうなあと思いながらしゃべり続けた。

まだ、菅直人氏が総理をしていた頃、こんなニュースがあった。

情報の発信源は当時の内閣官房参与松本健一氏。

彼が、首相との会談直後に行った、記者団への説明で、菅首相が、

「10年住めないのか、20年住めないのかということになってくると、そういう人々を住まわせるようなエコタウンを考えなくてはいけない」ということを言っていた、と発言。

それを時事通信が、首相発言として速報した。

今となっては、この意見が、国民の命を最優先に考えた、最もまともなものだとわたしには思えてならない。

そういう人々を住まわせるようなエコタウン。

狭い国土だと言われるが、それでもきっとあると思う。

もちろん、元の村や町と、全く同じ条件の同じ環境のものなどは無理にしても、

飯舘村のように、すでに村づくりに取り組んできた人々にとっては、その知識やノウハウを生かせる再現の場となるのではないか。

過疎が進んだ農村に嫁いで、13年あまりを過ごした。

農民の、先祖代々受け継いできた土地や仕事に対する思いの強さを、その間ずっと見てきた。

自然とともに生き、自然を敬い、自然に苦しみ、自然に育てられ、この世の中で最も、ダイレクトに、自然に抱かれる人々。

だからこそ、より力強く、より簡潔で、より粘り強い。

その素晴らしい資質を、どうか、放射能の汚染との闘いなどに浪費しないで欲しい。

本を買った。

これが思いやり『までい』ピンポン大会の様子。

この子供達は今、どこでどうしているのだろう。

この文章に隠されている、怒りと悲しみを、わたし達はどこまで自分のことのように捉えられるのか。

うまいもんがいっぱいあった。

演奏会では、「ひとであるあかしとして」という、飯館村の人達の思いがこもった詩が、演奏とともに心に突き刺さった。

「山菜採りたい」「家畜を育てたい」「田畑を耕したい」「米を作りたい」……人として。

演奏会後に、会場に居る皆に振る舞われたシャンペンと日本酒。

日本酒に手を伸ばせない自分を呪いながら、シャンペンをいただいた。