先月、ミモロは、素敵な展示会に行きました。それは、以前、取材した祇園のはきもの屋さん「ちょぼや」と、テキスタイルデザインのブランド「プティ・タ・プティ」による、コラボイベント。祇園の鍵屋のギャラリーで開催されました。

「こんにちはー」と、入口で、ミモロを「ちょぼや」の櫻井ご夫妻がお出迎え。

「すごーく洗練された雰囲気の展示会ですねー」とミモロは、会場内をキョロキョロしながら見て廻ります。

オリジナルのテキスタイルで、さまざまな品を製作する「プティ・タ・プティ」は、イラストレーターのナマムラ ユキさんとイメージプロセッシングを担当する奥田正広さんのおふたりのブランドです。

お二人は、京都育ち。高校の同級生なのだとか。それぞれのキャリアを積み、2012年から本格的にオリジナルのテキスタイルをつかった製品づくりを始めました。

お二人は、京都育ち。高校の同級生なのだとか。それぞれのキャリアを積み、2012年から本格的にオリジナルのテキスタイルをつかった製品づくりを始めました。 今回のテーマは、京都の山々。鴨川から北山を眺めた景色をイメージしたものだそう。

今回のテーマは、京都の山々。鴨川から北山を眺めた景色をイメージしたものだそう。京都の景色を表す「山紫水明」をテーマにした作品です。この言葉は、自然の風景が、清浄で美しいこと。光にて照らされた山々は、紫にかすみ、澄み切った美しい川の流れを表現するもの。

「京都をイメージしたテキスタイルって、いろいろあるんだねぇー」と、ミモロ。伝統の文様などを使ったテキスタイルもいろいろ作られています。「このデザインって、京都らしいけど、すごくモダンな感じ…」

だからでしょうか、さまざまな品に使うことができるです。

「お洋服、バッグ、ステーショナリー、テーブルリネン…わー、いろんなものになってるー」

ミモロは、会場に並ぶ、さまざまな品々を、楽しそうに見て廻ります。

「あのーどこで買えるんですか?」とミモロ。製品は、WEBのショッピングサイトで購入可能。

さて、今回は、「プティ・タ・プティ」のテキスタイルを使った、祇園のはきもの屋さん「ちょぼや」とのコラボで実現した素敵な草履が注目を集めていました。

「このお草履や下駄、おしゃれな感じー。きっと脱いだ時にもカッコイイねー」と。

会場では、お茶の接待が…。

「あれ?このお菓子、デザインと同じー。こういうところに凝るのがオシャレー」と、鍵善良房さんで作られた琥珀のお菓子がミモロの前に。

「あれ?このお菓子、デザインと同じー。こういうところに凝るのがオシャレー」と、鍵善良房さんで作られた琥珀のお菓子がミモロの前に。 「甘くておいしい…」会場で偶然、いつも上質の品々を集めた企画展を開催される「ショップ&ギャラリーYDS」の高橋周也さんに出会いました。お友達のミモロは、甘えて食べさせてもらっています。

「甘くておいしい…」会場で偶然、いつも上質の品々を集めた企画展を開催される「ショップ&ギャラリーYDS」の高橋周也さんに出会いました。お友達のミモロは、甘えて食べさせてもらっています。「京都って、ホントに、次々に新しいものが生まれてるんだねー。ものづくりの人たちが、横につながりあって、そこからまた新しいものが生まれているーすごいねー」と、ここでも感心しきりのミモロでした。

*「ちょぼや」および「プティ・タ・プティ」の詳しい情報は、ホームページからぜひ・・・。

人気ブログランキングへ

ブログを見たら、金魚をクリックしてね。ミモロで~す。

天然香料100%と上質の植物油を使い、約1か月かけて、丹念に仕上げる手づくり石鹸が、評判のお店です。合成香料が多様されるなか、ここでは、天然原料にこだわり、自社の精油抽出設備でつくる100%天然香料が、使われています。

天然香料100%と上質の植物油を使い、約1か月かけて、丹念に仕上げる手づくり石鹸が、評判のお店です。合成香料が多様されるなか、ここでは、天然原料にこだわり、自社の精油抽出設備でつくる100%天然香料が、使われています。

ある日、ミモロが訪れたお店で、見つけたのは、ゆずの香りのエッセンシャルオイルと、リップクリームなど…。

ある日、ミモロが訪れたお店で、見つけたのは、ゆずの香りのエッセンシャルオイルと、リップクリームなど…。 12月から1月は、京都の西、水尾という柚子の産地から、収穫された柚子が工房に届き、精油抽出が行われます。

12月から1月は、京都の西、水尾という柚子の産地から、収穫された柚子が工房に届き、精油抽出が行われます。 工房に到着したミモロは、ご挨拶。「あ、ミモロちゃんいらっしゃーい」と、作業の手を止め、迎えてくれたのは、「京都しゃぼんや」の社長の大橋俊石さんと、精油工房の林さん、そしてお手伝いの学生さんイクタくん。

工房に到着したミモロは、ご挨拶。「あ、ミモロちゃんいらっしゃーい」と、作業の手を止め、迎えてくれたのは、「京都しゃぼんや」の社長の大橋俊石さんと、精油工房の林さん、そしてお手伝いの学生さんイクタくん。

「わー柚子がいっぱい~」工房の前には、水尾産の大きな柚子が、ビニール袋に詰められて並んでいます。

「わー柚子がいっぱい~」工房の前には、水尾産の大きな柚子が、ビニール袋に詰められて並んでいます。 「精油を抽出するのは、柚子の皮の部分から…だから中身はいらないんですよ」と大橋さん。

「精油を抽出するのは、柚子の皮の部分から…だから中身はいらないんですよ」と大橋さん。 「わーいっぱいあるー」

「わーいっぱいあるー」 「ヨイショ…うー動けないー」「ミモロちゃん、そっちはいいから、こっちにー」と。

「ヨイショ…うー動けないー」「ミモロちゃん、そっちはいいから、こっちにー」と。 「これどうするの?」

「これどうするの?」

「こうやって、ひとつずつ柚子に残っている中身や種を、丁寧に取りのぞくんですよ」とイクタくん。

「こうやって、ひとつずつ柚子に残っている中身や種を、丁寧に取りのぞくんですよ」とイクタくん。 「この機械で切るの?」「そう、鋭い歯が付いてますから、ミモロちゃん気を付けて…」

「この機械で切るの?」「そう、鋭い歯が付いてますから、ミモロちゃん気を付けて…」 手で、柚子を機械の中へ。

手で、柚子を機械の中へ。 細く切られた柚子の皮が、次々に出てきます。これを、国産の蜂蜜でコトコト煮て、柚子茶を作るそう。「お手伝いしてくれたから、できたら、ミモロちゃんにもプレゼントしますねー」「わー楽しみー」

細く切られた柚子の皮が、次々に出てきます。これを、国産の蜂蜜でコトコト煮て、柚子茶を作るそう。「お手伝いしてくれたから、できたら、ミモロちゃんにもプレゼントしますねー」「わー楽しみー」

水蒸気に含まれた精油が、冷やされて、水といっしょに溜まります。「わーこんなに出てきたー」でも、水の上の部分だけが、精油なので、たくさん柚子を入れても、採油できるのは、わずかな量。だから、天然香料は、高価なものに。

水蒸気に含まれた精油が、冷やされて、水といっしょに溜まります。「わーこんなに出てきたー」でも、水の上の部分だけが、精油なので、たくさん柚子を入れても、採油できるのは、わずかな量。だから、天然香料は、高価なものに。

「ほら、いい香りするでしょ?」クンクン、ミモロは、鼻をピクピクさせながら、柚子の香りを吸い込みます。「ほんとーいい香り…」柚子の香りは、とても日本的。同じ柑橘の仲間、レモンやライム、オレンジ、グレープフルーツなどとは、異なるものがあります。

「ほら、いい香りするでしょ?」クンクン、ミモロは、鼻をピクピクさせながら、柚子の香りを吸い込みます。「ほんとーいい香り…」柚子の香りは、とても日本的。同じ柑橘の仲間、レモンやライム、オレンジ、グレープフルーツなどとは、異なるものがあります。 「ありがとう…うれしい!今晩、お風呂に1滴たらして、柚子風呂にしようかなぁー。でも、工房を見学して、すごーく手間がかかっているのがわかったから、もったいなくて、ちょっとだけー」と。ミモロの今夜のお風呂は、いつもより長くなりそうです。

「ありがとう…うれしい!今晩、お風呂に1滴たらして、柚子風呂にしようかなぁー。でも、工房を見学して、すごーく手間がかかっているのがわかったから、もったいなくて、ちょっとだけー」と。ミモロの今夜のお風呂は、いつもより長くなりそうです。

熊野造りという建築様式で、京都市重要文化財です。ちなみに、やはり応仁の乱で焼失した、聖護院にある熊野神社も、道寛親王が再興しています。

熊野造りという建築様式で、京都市重要文化財です。ちなみに、やはり応仁の乱で焼失した、聖護院にある熊野神社も、道寛親王が再興しています。

や滝尻王子などのオブジェが。

や滝尻王子などのオブジェが。

最後は、「花の窟(いわと)」へ。

最後は、「花の窟(いわと)」へ。

現在は、ご神木で、「樟大権現」として、長寿、病気平癒と共に、お腹の神さまとして信仰を集めています。

現在は、ご神木で、「樟大権現」として、長寿、病気平癒と共に、お腹の神さまとして信仰を集めています。

一帯の窯元など10か所を巡るスタンプラリーも人気です。

一帯の窯元など10か所を巡るスタンプラリーも人気です。

それからも、スタンプ台があることをポイントに、町の中を歩きます。

それからも、スタンプ台があることをポイントに、町の中を歩きます。

ミモロは、その愛らしい顔が気に入ったよう…「なんか福がおとずれる気がする…これくださいー」と、

ミモロは、その愛らしい顔が気に入ったよう…「なんか福がおとずれる気がする…これくださいー」と、

「いいもの当たるといいわねー」と笑顔で送り出され、ミモロは、抽選会場へ。

「いいもの当たるといいわねー」と笑顔で送り出され、ミモロは、抽選会場へ。

「あのねー一等が当たったんだよ」と、あまりの嬉しさを、陶器の仔犬にご報告。

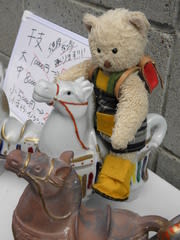

「あのねー一等が当たったんだよ」と、あまりの嬉しさを、陶器の仔犬にご報告。 来年は、うま年。「絶対いい年になる気がする!」と、ミモロは、馬にまたがって、新しい年を駆ける自分をイメージします。

来年は、うま年。「絶対いい年になる気がする!」と、ミモロは、馬にまたがって、新しい年を駆ける自分をイメージします。

「紅葉まつり・・・見ごろだってー」との看板を見て「まだ、間に合った~」といそいそと境内へ。

「紅葉まつり・・・見ごろだってー」との看板を見て「まだ、間に合った~」といそいそと境内へ。

8世紀の初めに始まり、10世紀末に花山法皇が再興したという西国三十三所の観音霊場巡り。和歌山県の那智山青岸渡寺(せいがんとじ)から、岐阜県谷汲山華厳寺までの間、約930キロを33か所のお寺を御詠歌を歌いながら巡礼するもの。京都には、清水寺、六波羅蜜寺など、7か所(番外1)があります。

8世紀の初めに始まり、10世紀末に花山法皇が再興したという西国三十三所の観音霊場巡り。和歌山県の那智山青岸渡寺(せいがんとじ)から、岐阜県谷汲山華厳寺までの間、約930キロを33か所のお寺を御詠歌を歌いながら巡礼するもの。京都には、清水寺、六波羅蜜寺など、7か所(番外1)があります。

紅葉に包まれ、弘法大師さまも心なしか、嬉しそうに見受けられました。

紅葉に包まれ、弘法大師さまも心なしか、嬉しそうに見受けられました。