※松本市のとある施設の庭で撮影することができました満開の芝桜です。

パソコンの不調でblogの更新を休んでいましたが、パソコンを買い替え少し慣れてきて、ようやく更新することになりました。

約一月ほどもblogの更新を休んでいましたので、ずくが抜けてしまいましたしたので今までのようには更新はできないと思いますが、できる範囲内での更新をしたいと思っています。

近所の田圃の畔にオオイヌノフグリ(大犬の陰嚢)の青い花を見つけました。

和名 : オオイヌノフグリ(大犬の陰嚢)

科名 : APG:オオバコ科、 クロンキスト:ゴマノハグサ科、 エングラー:ゴマノハグサ科

学名 : Veronica persica Poir.

科名 : APG:オオバコ科、 クロンキスト:ゴマノハグサ科、 エングラー:ゴマノハグサ科

学名 : Veronica persica Poir.

※「街でよく見かける雑草や野草がよーくわかる本」によると、このオオイヌノフグリは西アジア・中近東原産の帰化植物で、1880年に東京で発見されてから瞬く間に全国に広がったとの事です。

帰化植物ではありますが、松本に春の訪れを感じさせてくれる花でもあります。

今日は風が強く最高気温も9.9度でした。

全開している花は見つけることはできず、写真のように深鉢のような咲き方のものしか見つけることができませんでしたが、大寒も過ぎ、春に徐々に季節が向かっているのを感ずる事ができました。

とは言ってもまだまだこれから本格的な春になるまでには上雪が何回かは降るでしょう。

松本城天守にのぼった後、いつも通りの内堀に沿った松本城の写真を撮り終えてから北西のお堀をみますと、初夏には綺麗な花を見せていてくれた蓮ですが、すっかり枯葉だけになってしまっていました。

いつぞやかは私もおなじ枯れ落ちる身です・・・・・・

私の住んでいる地区の営農組織は栽培委託を受けた田圃については、二期三作がとられています。

一年目に稲を作った田圃は稲刈りが終わった後10月頃に麦(小麦・大麦)を蒔き翌年の6月頃に収穫、その後大豆を撒き11・12月に収穫となります。

この繰り返しになります。

この繰り返しになります。

転作として栽培されている大豆ですが、あくまでも私の感想ですが、今年は勢い良く生育しているように感ぜられます。

豊作が期待できるような気がします。

今日は大豆の葉が風にあおられてひっきりなしに揺れ動き、日の当たる部分は白っぽく、日の当たらない部分は白っぽくならずと綺麗でした。

午前9時半頃に撮影したヒマワリ(向日葵)です。

今日のアメダス松本観測所(沢村)の最低気温は21.1度、最高気温は34.6度、今日も真夏日となりました。

《 今日(2024/07/21)の農作業 》

・作業 畑A エンジン草刈機で外周の草刈り

・作業 畑A エンジン草刈機で外周の草刈り

トウモロコシの畝周りにカラス避けの追加の黒テグス張り

畑C エンジン草刈機で外周の草刈り

せんぜ オクラの下葉の除去作業

自宅 7月18日に堀上げ乾燥させているジャガイモ(キタアカリ)の腐ってしまったイモの確認と除去作業

・収穫 畑A 放任栽培のミディートマト(フルティカ)

・収穫 畑A 放任栽培のミディートマト(フルティカ)

トウモロコシ(ゴールドラッシュ)の初収穫

せんぜ キュウリ(夏すずみ)、ミニトマト、オクラ、ピーマン(ニューエース)、ズッキーニ

今日も農作業を頑張りました。

この後、シャワーを浴び、茹で上げたトウモロコシをつまみにビールを飲む予定です。

鎖川(くさりがわ)沿いで撮影したハリエンジュ(針槐)の花です。

和名 : ハリエンジュ(針槐)

別名 : ニセアカシア(贋アカシア)

科名 : APG:マメ科、 クロンキスト:マメ科、 エングラー:マメ科

学名 : Robinia pseudoacacia L.

【 】内をあきた森づくり活動サポートセンター(http://www.forest-akita.jp/)様のホームページより引用させていただきました。

【原産地は北米のロッキー山脈以東地域で、通称ニセアカシアと呼ばれる外来植物。日本には1874(明治7)年頃に渡来。痩せ地でもよく育ち、生長も速いので、砂防や早期緑化の目的で植えられ、公園樹や街路樹にもされている。代表的な蜜源植物の一つで、アカシア蜂蜜と称して販売されている。しかし近年、全国的に野生化して在来の植生を乱すなどの理由から、日本の侵略的外来種ワースト100に選定(日本生態学会)されている。また、外来生物法の「要注意外来生物リスト」において、「別途総合的な検討を進める緑化植物」の一つにも指定されている。】

外来生物法の「要注意外来生物リスト」に指定されているハリエンジュ(針槐)ですが、私にとっては幼少期より身近な樹木でした。

また感性豊かな中学生時代の想い出の花でもあります。

「要注意外来生物リスト」に指定されていても、憎む事のできない甘い香りを放つ木です。

1週間前には全く見る事ができていませんでしたが、田圃の転作作物として栽培されている麦に早くも穂が出てきました。

今年は4月19日(金)から5月4日(土)までが穀雨の期間ですが、

調べてみましたら、(以下太字部分は、weathernewsのtopicsから引用しています。)

穀雨とは「春雨が降って百穀(ひゃっこく)を潤す」の意で、百穀はいろいろの穀物のことをいいます。

つまり、この時季に降る雨はさまざまな穀物を育ててくれる恵みの雨なのです。

という事だそうです。

今日は午後から時々雨が落ちたりしていますが、明日の明け方まで少しまとまった雨が降ってくれるようです。

麦が成長するためには大事な雨という事になります。

松本市内には所々に桃畑があり、この季節は濃い桃色の花をつけた桃の花を見る事ができます。

松本もすっかり春になりました。

今日は畑Aで昨年マツモトイッポンネギを栽培した畝後に、小糠と苦土石灰を撒いて丁寧に管理機で耕耘をしました。

ここにまた種を蒔いて育てた松本一本葱の幼苗を植え付ける予定でいます。

これからまだ南瓜・赤茄子・薩摩芋・落花生・玉蜀黍・枝豆・赤縮緬萵苣・芽花椰菜の栽培畝をつくらなくてはなりません。

気忙しい春になっています。

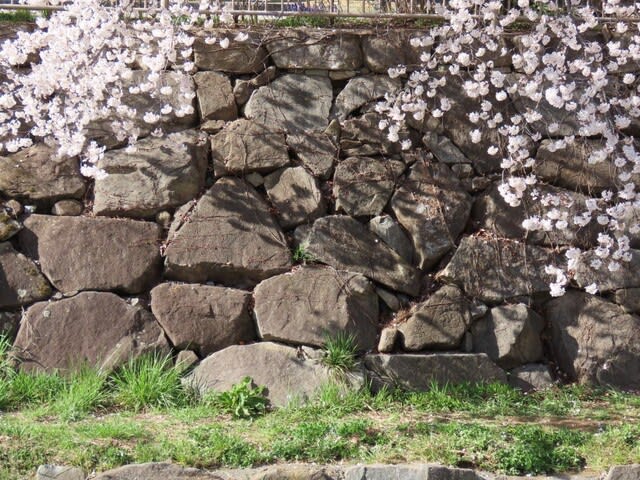

今日は出序に安養寺のシダレザクラ(枝垂桜)を見に行って来ました。

安養寺の南には国道158号があり、この道路を桜の季節に通る時には枝垂桜は見ていたのですが、実際に車を降りて境内に入り枝垂れ桜を見るのは今回が初めてです。

樹齢500~600年になるシダレザクラ(枝垂桜)が2本あるのですが一言、見事です。

国道158号戦を車を運転しながら見る枝垂桜とは全く異なりました。

もっと早く車を駐車場に入れて見るべきでした。

堪能しました。

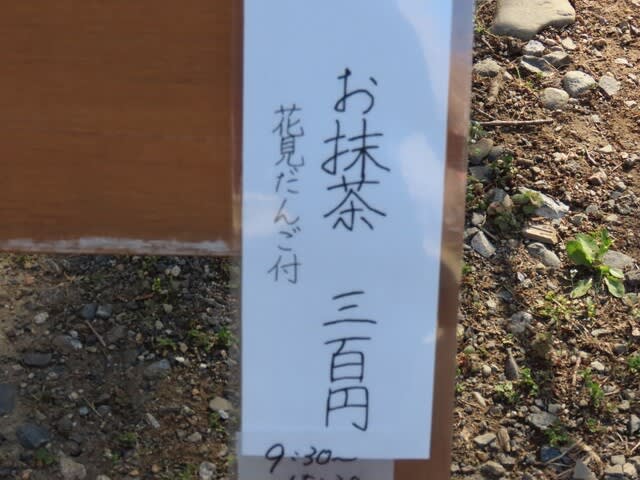

堪能ついでに本堂で抹茶がいただけるという事で、

枝垂れ桜を本堂から見ながら抹茶をいただきました。

抹茶をいただいた後、テーブルに頬杖(ほおづえ)をつきながら眺めるシダレザクラ(枝垂桜)はまた異なった景色に見え、時間の経つのを忘れます。

何もする事なく過ぎる時間が何か心を和ませてくれます。

今日は松本市街地に用事が有り、出かけてきました。

用事の前に女鳥羽川(めとばがわ)沿いを歩きましたが、桜が奇麗でしたのであちこちで写真を撮ってみました。

上の写真の桜を見上げて撮ってみました。

松本市街地はすっかり春になっていました。