我が家の正月二日の朝食はいもじる(芋汁)です。

おさい(おかず)に「おはづけ」があれば、他には何もいりません。

※我が家のお年取り・新年いろいろ ☞ http://blog.goo.ne.jp/momosi77/e/0ad6aa365e4bcab4f78a1935603e669a

※「信州の年中行事と食(八十二文化財団)」では、「晴れ食」の要素として次の三つがあげられています。

以下太字の部分を引用させていただいております。

『第一に「高価」なもの、第二に「縁起」もの、第三に「手間」のかかるものです。この三種のいずれかに該当するか、複数の要素を備えるものが、晴れ食の特徴といえるでしょう。』

さらに、高価(普段は食べられないもの)の項で、『戦前で高価なものの代表としては、米、餅、とろろ(長芋)、鰤、鯖、てんぷらなどがあげられます。・・・略・・・長いもも今では高級品とも思われませんが、かつては、高価でしかも縁起がよいものでした。』、「縁起」の項では『お正月には一年の平安を願って、縁起をかつぐものを食べました。その代表が「とろろ汁」で、二日に「すりぞめ」といって長いもを食べたといいます(上田、伊那、飯田、遠山)。また、地域によっては、三日とろろ(上田、阿南、天龍)、四日とろろ(松本)といって、とろろを食べる日には違いがありました。とろろは長いものなので、長生きを願ったともいいます。』とありました。

何気なく食べていた我が家のいもじる(芋汁)ですが、「晴れ食」として重要なもののようであったようです。

※参考文献

財団法人八十二文化財団発行 信州の年中行事と食

松本市の伝統を感じる食品一覧に戻る

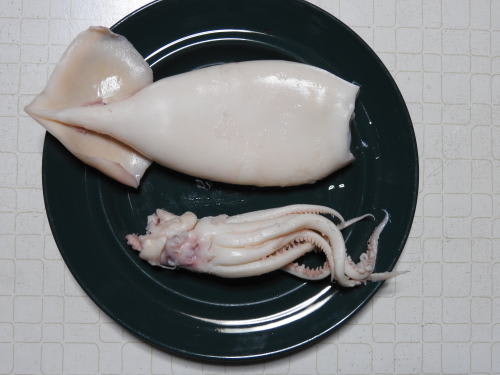

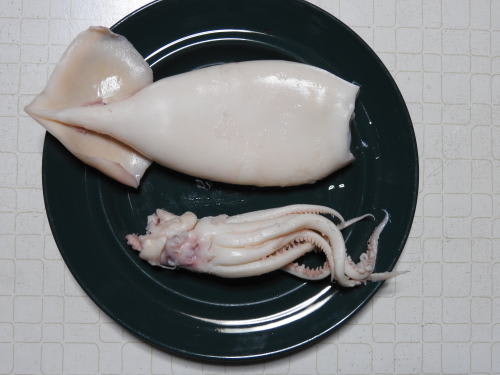

塩丸いかは海が無い信州特有の食材です。

冷凍技術と流通技術の進歩発達にともない、四方を山に囲まれた松本市でも生のマグロを食べる事が出来るようになりましたが、伝統の味を忘れられずに今でも食べる家庭が多いように聞きます。

我が家も例外でなく、結構この塩丸いかを食べています。

冷蔵技術のない昔、日本海側で獲れたイカは内臓を取去り茹で上げられた後、胴に大量の塩を詰め、足を差し込んで蓋をし保存性を高め、貴重な塩とタンパク質の供給源として信州まで運ばれてきました。

その昔は「晴れの日の食(晴れ食)」として食べられてもいたようです。

新潟から入ってきたイカは、北信では「生いか」、松本では「煮いか」、伊那では「塩いか(塩丸いか)」として食べられていたようです。(財団法人八十二文化財団発行 信州の年中行事と食 より)

我が家では、「煮いか」、「塩いか(塩丸いか)」両方を食べていました。

「煮いか」は「晴れの日の食(晴れ食)」として、村祭りの際の人寄せ時やお年取りの日の刺身代わりとして食べていました。

最近の塩丸いかは、ボイルしてから飽和食塩水に漬け込んで作られているようです。

この塩丸いかの調理方法としては、酢の物、粕和えが一般的なようですが、我が家ではきゅうりとの酢もみだけでした。

最近は、写真のようにマヨネーズで和えたり、

市販のドレッシングで和えたりしています。

生のいかとは異なるシコシコとした食感と、塩抜きした後の柔らかな塩味が特徴です。

※参考文献

財団法人八十二文化財団発行 信州の年中行事と食

長野県における「塩イカ」と「煮イカ」 の食習慣の伝承と地域性(中澤弥子、三田コト:長野県短期大学)

塩丸いかは海が無い信州特有の食材です。

冷凍技術と流通技術の進歩発達にともない、四方を山に囲まれた松本市でも生のマグロを食べる事が出来るようになりましたが、伝統の味を忘れられずに今でも食べる家庭が多いように聞きます。

我が家も例外でなく、結構この塩丸いかを食べています。

冷蔵技術のない昔、日本海側で獲れたイカは内臓を取去り茹で上げられた後、胴に大量の塩を詰め、足を差し込んで蓋をし保存性を高め、貴重な塩とタンパク質の供給源として信州まで運ばれてきました。

その昔は「晴れの日の食(晴れ食)」として食べられてもいたようです。

新潟から入ってきたイカは、北信では「生いか」、松本では「煮いか」、伊那では「塩いか(塩丸いか)」として食べられていたようです。(財団法人八十二文化財団発行 信州の年中行事と食 より)

我が家では、「煮いか」、「塩いか(塩丸いか)」両方を食べていました。

「煮いか」は「晴れの日の食(晴れ食)」として、村祭りの際の人寄せ時やお年取りの日の刺身代わりとして食べていました。

最近の塩丸いかは、ボイルしてから飽和食塩水に漬け込んで作られているようです。

この塩丸いかの調理方法としては、酢の物、粕和えが一般的なようですが、我が家ではきゅうりとの酢もみだけでした。

最近は、写真のようにマヨネーズで和えたり、

市販のドレッシングで和えたりしています。

生のいかとは異なるシコシコとした食感と、塩抜きした後の柔らかな塩味が特徴です。

※参考文献

財団法人八十二文化財団発行 信州の年中行事と食

長野県における「塩イカ」と「煮イカ」 の食習慣の伝承と地域性(中澤弥子、三田コト:長野県短期大学)

2月15日は釈迦が入寂した日、涅槃会です。

この日にお供えするのが「やしょうま」です。

「やしょうま」は米の粉を湯で練ってから蒸し、それをちぎってゆで、大豆・青海苔・ごま・切刻んだ野菜等と食紅を混ぜて形を整えたものです。

長野県下での呼称は「やしょうま」が一般的で、そのほかに「やしょんま」、「やしょ」と呼んでいる地域もあるります。

※涅槃会 釈迦(しゃか)入滅の日に行う法会。

※入滅 釈迦の死。

都忘れの模様のやしょうま製作

松本民芸館と下金井公民館共催で行われた「やしょうま作り講座」をご了解をいただいて撮影させていただいたものです。

講師はの横山律子先生です。

出来上がりの様子です。

以下に製作過程の様子を並べました。

花弁を作ります。

ある程度伸びたら切って、またのばします。

のばす、切るを繰り返し花弁になる部分を何本か作ります。

茎と葉の部分の作成です。

各色の材料を組み合わせます。

黄色い部分は花芯の部分です。

茎のとりつけです。

葉のとりつけです。

隙間のある部分に背景の白い生地を詰めます。

薄く延ばした生地で包みこみます。

手で押しながら、引き延ばしながら、全体を細長くしてゆきます。

糸を巻きつけ、切ります。

出来上がりです。

この時、薄く切ったやしょうまに乾いた米粉をつけてしまいますと、せっかく出来た模様がぼけてしまうそうです。

やしょうま

やしょうまの材料

やしょうまの生地作り

やしょうまの生地の色付け

やしょうま製作 桜の花

やしょうま製作 犬

松本民芸館と下金井公民館共催で行われた「やしょうま作り講座」をご了解をいただいて撮影させていただいたものです。

講師はの横山律子先生です。

出来上がりの様子です。

以下に製作過程の様子を並べました。

花弁を作ります。

ある程度伸びたら切って、またのばします。

のばす、切るを繰り返し花弁になる部分を何本か作ります。

茎と葉の部分の作成です。

各色の材料を組み合わせます。

黄色い部分は花芯の部分です。

茎のとりつけです。

葉のとりつけです。

隙間のある部分に背景の白い生地を詰めます。

薄く延ばした生地で包みこみます。

手で押しながら、引き延ばしながら、全体を細長くしてゆきます。

糸を巻きつけ、切ります。

出来上がりです。

この時、薄く切ったやしょうまに乾いた米粉をつけてしまいますと、せっかく出来た模様がぼけてしまうそうです。

やしょうま

やしょうまの材料

やしょうまの生地作り

やしょうまの生地の色付け

やしょうま製作 桜の花

やしょうま製作 犬

桜の木の模様のやしょうま製作

松本民芸館と下金井公民館共催で行われた「やしょうま作り講座」をご了解をいただいて撮影させていただいたものです。

講師はの横山律子先生です。

出来上がりの様子です。

以下に製作過程の様子を並べました。

緑色の生地は葉の部分、白と桃色は花の部分の材料になります。

桃色の丸い生地を薄く延ばした白い生地で包みます。

ある程度に延ばしたら糸で切って、さらに細く伸ばします。

花の部分の出来上がりです。

幹の部分の作成です。

幹の部分に花の部分を取り付けてゆきます。

彩りの緑の葉の部分を入れます。

力を入れて、しぼります。

薄く延ばした白い生地で包みこみます。

延ばし終わった後に切った断面です。

これを更に糸を用いて厚さ8mmほどに切り分ければ出来上がりです。

薄く切ったやしょうまに乾いた米粉をつけてしまいますと、せっかく出来た模様がぼけてしまうそうです。

やしょうま

やしょうまの材料

やしょうまの生地作り

やしょうまの生地の色付け

やしょうま製作 犬

やしょうま製作 都忘れ

松本民芸館と下金井公民館共催で行われた「やしょうま作り講座」をご了解をいただいて撮影させていただいたものです。

講師はの横山律子先生です。

出来上がりの様子です。

以下に製作過程の様子を並べました。

緑色の生地は葉の部分、白と桃色は花の部分の材料になります。

桃色の丸い生地を薄く延ばした白い生地で包みます。

ある程度に延ばしたら糸で切って、さらに細く伸ばします。

花の部分の出来上がりです。

幹の部分の作成です。

幹の部分に花の部分を取り付けてゆきます。

彩りの緑の葉の部分を入れます。

力を入れて、しぼります。

薄く延ばした白い生地で包みこみます。

延ばし終わった後に切った断面です。

これを更に糸を用いて厚さ8mmほどに切り分ければ出来上がりです。

薄く切ったやしょうまに乾いた米粉をつけてしまいますと、せっかく出来た模様がぼけてしまうそうです。

やしょうま

やしょうまの材料

やしょうまの生地作り

やしょうまの生地の色付け

やしょうま製作 犬

やしょうま製作 都忘れ

犬の模様のやしょうま製作

松本民芸館と下金井公民館共催で行われた「やしょうま作り講座」をご了解をいただいて撮影させていただいたものです。

講師はの横山律子先生です。

出来上がりの様子です。

以下に製作過程の様子を並べました。

目の部分です。

茶色い部分が目になります。

形が崩れないように間に顔の色をつめます。

鼻になる部分がのせられました。

耳になる部分です。

リボンになる部分です。

リボンのとりつけです。

隙間の部分に背景となる色の生地をつめてゆきます。

薄く延ばした生地でまきます。

両端も生地をのばして包み込みます。

しっかり押さえて空気を抜きます。

のし板に米粉を振り、空気を抜きながら押しのばし始めます。

手で押して回転させながら徐々にのばします。

大分のびました。

糸を巻いて切ります。

出来上がりです。

この時、薄く切ったやしょうまに乾いた米粉をつけてしまいますと、せっかく出来た模様がぼけてしまうそうです。

やしょうま

やしょうまの材料

やしょうまの生地作り

やしょうまの生地の色付け

やしょうま製作 桜の花

やしょうま製作 都忘れ

松本民芸館と下金井公民館共催で行われた「やしょうま作り講座」をご了解をいただいて撮影させていただいたものです。

講師はの横山律子先生です。

出来上がりの様子です。

以下に製作過程の様子を並べました。

目の部分です。

茶色い部分が目になります。

形が崩れないように間に顔の色をつめます。

鼻になる部分がのせられました。

耳になる部分です。

リボンになる部分です。

リボンのとりつけです。

隙間の部分に背景となる色の生地をつめてゆきます。

薄く延ばした生地でまきます。

両端も生地をのばして包み込みます。

しっかり押さえて空気を抜きます。

のし板に米粉を振り、空気を抜きながら押しのばし始めます。

手で押して回転させながら徐々にのばします。

大分のびました。

糸を巻いて切ります。

出来上がりです。

この時、薄く切ったやしょうまに乾いた米粉をつけてしまいますと、せっかく出来た模様がぼけてしまうそうです。

やしょうま

やしょうまの材料

やしょうまの生地作り

やしょうまの生地の色付け

やしょうま製作 桜の花

やしょうま製作 都忘れ

やしょうまの生地の色付け

食紅を小皿に少し入れ、水で溶きます。

溶きあがった食紅です。

生地の一部をちぎって食紅をつけます。

食紅を付けた生地を、色を付ける生地に戻し、

伸ばしたり、畳んだりして全体に色を広げてゆきます。

最後は写真のように練ると、生地全体に均一に色を付ける事が出来ます。

やしょうま

やしょうまの材料

やしょうまの生地作り

やしょうま製作 桜の花

やしょうま製作 犬

やしょうま製作 都忘れ

食紅を小皿に少し入れ、水で溶きます。

溶きあがった食紅です。

生地の一部をちぎって食紅をつけます。

食紅を付けた生地を、色を付ける生地に戻し、

伸ばしたり、畳んだりして全体に色を広げてゆきます。

最後は写真のように練ると、生地全体に均一に色を付ける事が出来ます。

やしょうま

やしょうまの材料

やしょうまの生地作り

やしょうま製作 桜の花

やしょうま製作 犬

やしょうま製作 都忘れ

やしょうまの生地作り

鉢に米の粉を入れます。

甘みを付けるために「砂糖」を入れます。

「米の粉」と「砂糖」を混ぜます。

水を少しずつ入れながら混ぜてゆきます。

水を入れ切ったらよく練ります。

ある程度かたまってきたら、両手でさらに練り上げます。

生地の出来上がりです。

出来上がった生地を、子供の握り拳ぐらいに取り分け、平べったくして蒸し鍋に入れてゆきます。

蒸し鍋に並べた状態です。

蒸します。

蒸しあがったものを水で冷やします。

冷やし過ぎると固くなってしまい、次のつぶしの手順がやり難くなるそうです。

水で表面を冷やした生地を鉢に入れ、つぶします。

練ります。

生地の出来上がりです。

やしょうま

やしょうまの材料

やしょうまの生地の色付け

やしょうま製作 桜の花

やしょうま製作 犬

やしょうま製作 都忘れ

鉢に米の粉を入れます。

甘みを付けるために「砂糖」を入れます。

「米の粉」と「砂糖」を混ぜます。

水を少しずつ入れながら混ぜてゆきます。

水を入れ切ったらよく練ります。

ある程度かたまってきたら、両手でさらに練り上げます。

生地の出来上がりです。

出来上がった生地を、子供の握り拳ぐらいに取り分け、平べったくして蒸し鍋に入れてゆきます。

蒸し鍋に並べた状態です。

蒸します。

蒸しあがったものを水で冷やします。

冷やし過ぎると固くなってしまい、次のつぶしの手順がやり難くなるそうです。

水で表面を冷やした生地を鉢に入れ、つぶします。

練ります。

生地の出来上がりです。

やしょうま

やしょうまの材料

やしょうまの生地の色付け

やしょうま製作 桜の花

やしょうま製作 犬

やしょうま製作 都忘れ

「米の粉」

「砂糖」

「食紅」

やしょうま作りの材料は写真のように「米の粉」と、甘みを付けるための「砂糖」、それに練った米粉に色を付ける「食紅」です。

これ以外に、茹でた「大豆」や「胡麻」を入れる事もあります。

やしょうま

やしょうまの生地作り

やしょうまの生地の色付け

やしょうま製作 桜の花

やしょうま製作 犬

やしょうま製作 都忘れ

松本市の伝統を感じる食品一覧に戻る

松本の七夕は月遅れの8月7日に行われます。

各家の縁側に七夕飾りを飾り、七夕人形を吊り下げ、「季節の野菜」や「七夕ほうとう」をお供えします。

※写真は馬場家で再現されていた江戸時代の七夕の様子です。

七夕の「ほうとう」は餡子(あんこ)をからめた平べったいうどんです。

我が家では、8月7日の朝お墓の掃除を行って、その後自宅に戻りこの餡子をまぶしたほうとうとナスとミョウガを入れたおすましを朝食としていただきました。

※我が家では餡子だけでしたが、餡子の代わりに黄粉(きなこ)を用いる家庭もあるそうです。

※我が家近辺では「七夕ほうとう」ですが、安曇地区では「七夕まんじゅう」だったようです。

※長野県誌 民族編第三巻(一)中信地方では「ホートー」と記されています。

松本の七夕は月遅れの8月7日に行われます。

各家の縁側に七夕飾りを飾り、七夕人形を吊り下げ、「季節の野菜」や「七夕ほうとう」をお供えします。

※写真は馬場家で再現されていた江戸時代の七夕の様子です。

七夕の「ほうとう」は餡子(あんこ)をからめた平べったいうどんです。

我が家では、8月7日の朝お墓の掃除を行って、その後自宅に戻りこの餡子をまぶしたほうとうとナスとミョウガを入れたおすましを朝食としていただきました。

※我が家では餡子だけでしたが、餡子の代わりに黄粉(きなこ)を用いる家庭もあるそうです。

※我が家近辺では「七夕ほうとう」ですが、安曇地区では「七夕まんじゅう」だったようです。

※長野県誌 民族編第三巻(一)中信地方では「ホートー」と記されています。

松本市奈川に古くから伝わる郷土料理です。

汁に投じることから「とうじそば」と呼ばれています。

このとうじそば(投汁蕎麦)の始まりは、汁物の中に残ったそばを入れたのが始まりと言われています。

※漢字の「投汁蕎麦」は商標登録をされているようです。

竹で編んだ投汁カゴへ小割した蕎麦を入れ、

さっと湯がいてから

お椀に移し食べます。

松本市の伝統を感じる食品一覧に戻る

稲刈りの時期の松本市の味覚として、イナゴの佃煮があります。

写真のようにイナゴの姿そのままですのでちょっとという方がいるかもしれませんが、炒って砂糖醤油で味付けしたイナゴは、私にとってはごちそうですし、季節を感じ取る事の出来る食べ物です。

ゲテモノ食いと言われるかもしれませんが、松本に住む者にとっては貴重な蛋白源でもあります。

現在は飽食の時代ですので、別にイナゴから蛋白質を採らなくても他の食材からいくらでも採る事は出来ますが、慣れ親しんだ味を毎年味わいたくなります。

幼い頃、母親が手ぬぐいを縫って作ってくれた巾着袋を腰に下げ稲刈りをしていました。

イナゴが飛び出し移動した場所を子供ながらにしっかりと確認をして、捕まえて袋に入れたものです。

捕まえたイナゴはその日の夕食のおかずとして食卓にのぼりました。

稲刈りの時期の松本市の味覚として、イナゴの佃煮があります。

写真のようにイナゴの姿そのままですのでちょっとという方がいるかもしれませんが、炒って砂糖醤油で味付けしたイナゴは、私にとってはごちそうですし、季節を感じ取る事の出来る食べ物です。

ゲテモノ食いと言われるかもしれませんが、松本に住む者にとっては貴重な蛋白源でもあります。

現在は飽食の時代ですので、別にイナゴから蛋白質を採らなくても他の食材からいくらでも採る事は出来ますが、慣れ親しんだ味を毎年味わいたくなります。

幼い頃、母親が手ぬぐいを縫って作ってくれた巾着袋を腰に下げ稲刈りをしていました。

イナゴが飛び出し移動した場所を子供ながらにしっかりと確認をして、捕まえて袋に入れたものです。

捕まえたイナゴはその日の夕食のおかずとして食卓にのぼりました。