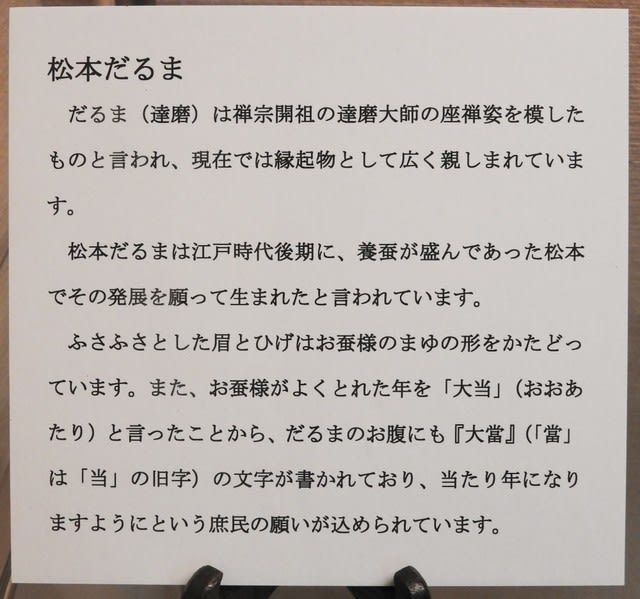

七夕人形(たなばたにんぎょう)

松本では月遅れの8月7日に七夕を行なうのが一般的です。

七夕人形はその家に初子が生まれた時に、健やかな成長を願い親戚などから贈られることが多かったようです。

松本地方で人形を飾る風習が始まったのは、文献などから江戸時代中頃までさかのぼるそうです。

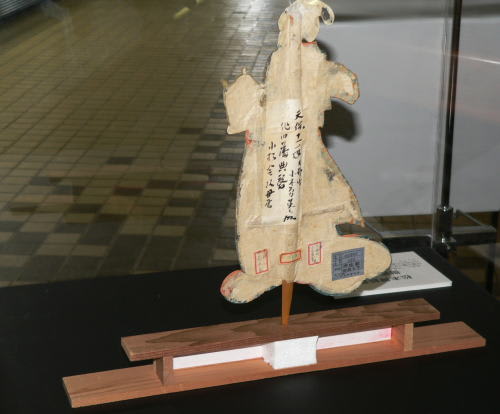

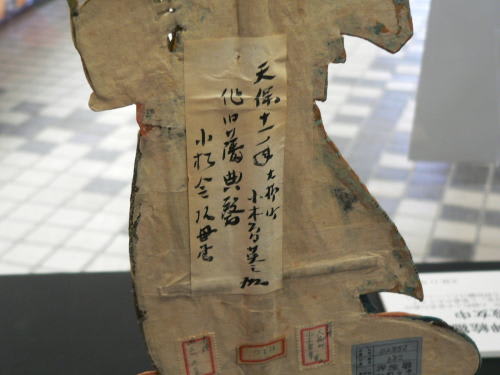

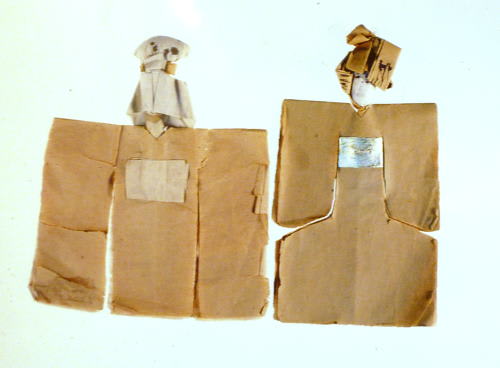

写真は馬場屋敷で飾られていたものです。

松本の七夕人形は大きく、

(1)人がた形式

(2)着物掛け形式

(3)紙雛形式

(4)流し雛形式

の四つに分けられるようです。

(1)人がた形式

(2)着物掛け形式

(3)紙雛形式

(4)流し雛形式

の四つに分けられるようです。

(1)人がた形式

板製の人形に、毎年大祓えの人がたと同じ色紙の衣を重ねてゆくものです。

乗馬姿のもの。

屋根型の祠が付いているもの。

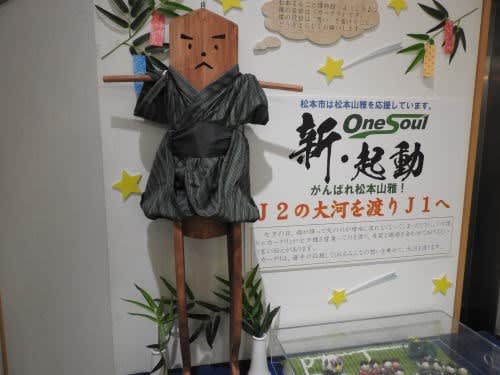

(2)着物掛け形式

着物をかける前の板です。「面輪板」とも呼ばれます。

木材で作られた頭部・胴体に、子供の着物を着せて「虫干し」と「着物に移った穢れを落とす」と言う意味合いがあったようです。

着物掛け形式にはこのほかに、「カータリ(川渡り)、カワゴエ(川越え)、アシナガ(足長)と呼ばれるものがあります。

これらはいずれも男形のみで、裾を必ず「ショッパサミ」にして着物を着せています。七夕様を背負って川を渡るといわれています。

カータリ(川渡り)。

アシナガ(足長)。

一年に一度の織姫と彦星が出会える七夕の日に、雨が降り天の川が水であふれてしまった時は、この「カータリ」か「足長」が織姫を背負って天の川を渡って彦星と逢うのを助けてくれるといわれています。

※彦星を背負って川を渡るという説もあります。

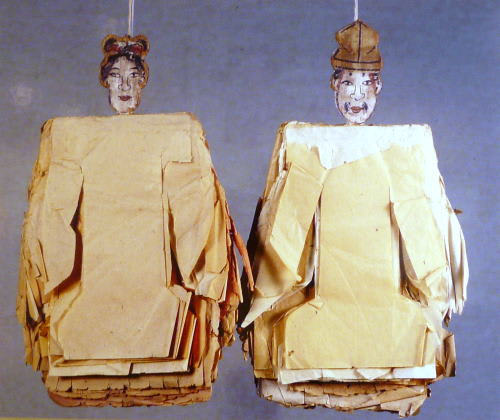

(3)紙雛形式

板あるいは厚紙で頭部を作り、そこに紙衣を貼り合わせたもので、男女一対の内裏雛形式をしています。

頭部は男形が冠をかぶり、女形は頭頂部で髪を結い髪飾りを付けています。

着衣は男女とも袴姿で、腕は胸の前で合わせ、男形は笏(しゃく)を、女形は扇子(せんす)を手にしています。

(4)流し雛形式

雛人形形式のもので、素材に紙を用い、まげ髪で長袖着物姿の女形の姿になっています。