成田山新勝寺の表参道には、「なごみの米屋」の成田総本店が有ります。

その裏側に、創業者の諸岡長蔵氏の像が有りました。

「なごみの米屋」は、1899年(明治32年)の創業だそうです。そして、1962年(昭和37年)、缶入り水羊羹を開発し、販売しています。

トップの写真のように、「成田羊羹資料館」が有ったので、入ってみることにしました。

「なごみの米屋」の歴史的な資料等が有ります。

その中に、「アッ!そうだったのか。」と思う資料が有りました。

まずは、「羊羹ってなんで言うのだろう」に答えてくれた資料です。

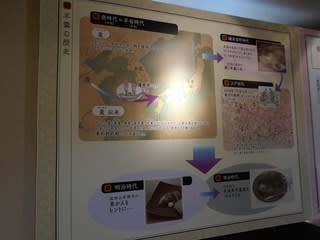

中国の羹(あつもの)という肉料理(四十八羹)が、遣唐使により、日本にも伝わりますが、仏教伝来以来、肉食の習慣が無かった日本では、赤小豆や山芋、葛粉などを練り合わせ、「羊の胆の形」にして、羊羹としたそうです。

「羹に懲りて膾を吹く」という諺が有ります(さっきまで私は意味を分かっていませんでした、恥ずかし!)の羹です。

「蒸し羊羹と練り羊羹は違うんだ!」と気づいたのが、下の資料です。

蒸し羊羹は、砂糖を加え、煮た餡に小麦粉、葛粉などを混ぜ、蒸し器で蒸し上げたものだそうです。甘さは控えめです。練り羊羹は、餡に砂糖、寒天を加え、よく練り上げ固めたものだそうです。甘味が強く、水分量が少ないため、日持ちするようです。

私は和菓子が好きで、よく食べています。妻はあまり羊羹を食べないので、どなたかに戴いたら、ほとんど私が食べています。しかし、何故、羊羹と言うか、蒸し羊羹と練り羊羹の違いはなど知らずに食べていました。

今回は諫早市の郵便局を訪問しました。訪問をしていて、九州の郵便は長崎街道から始まったことを知りました。このため、ほとんど長崎街道を歩く郵便局訪問となりました。

今回は諫早市の郵便局を訪問しました。訪問をしていて、九州の郵便は長崎街道から始まったことを知りました。このため、ほとんど長崎街道を歩く郵便局訪問となりました。