護国神社の紅梅も早咲きの木はもうだいぶ咲いていた。

毎年この季節になると口ずさみたくなるのが「♪ 梅は咲いたか 桜はまだかいな」という一節。この唄は今日では出だしの「梅は咲いたか」という題名で知られているが、もともとは江戸初期頃からずっと唄われ続けている「しょんがいな節」とも「しょんがえ節」とも呼ばれる俗謡。

1年ほど前、明治10年の西南戦争のさなか、籠城戦を強いられた熊本鎮台(熊本城)の陣中でも歌われていたということが、鎮台参謀副長・児玉源太郎少佐が残した「熊本籠城談」の中に記されているという話をブログで紹介した。

「酒は見てるが煙草はまだかぇな、旅団は植木でトテチリシャン、音ばかり、ションガイナ」

この「しょんがいな節」は全国各地でバリエーションを加えながら唄い続けられているが、わが熊本でも親しまれて唄われていたことが、昭和16年出版の「郷土民謡舞踊辞典」(小寺融吉 著)の中に書かれている。

▼しょんがえ

熊本県飽託郡松尾村地方(現熊本市西区松尾町)の盆踊歌。「祝いめでたのコラコラ、若松様よ、枝も栄ゆりゃ コラコラ、葉もしげるションガエ」。また、「思て三年コラコラ、通よたが五年ナ、通よた五年のコラコラ面白さションガエ」。

▼しょんがぶし

熊本県球磨郡久米村、湯前村(現球磨郡多良木町、湯前町)に行われる。踊にも田の草取りにも歌う。「腰の痛さや畝町の長さ、四月五月の日の長さ」。ションガウタともいう。

▼しょんがらぶし

〔俚謡集〕の熊本県玉名郡の項に見える。「正月の二日の晩の初夢に、新造つくりてけさおろす」云々の船おろしの極り文句で、終りにションガイという。

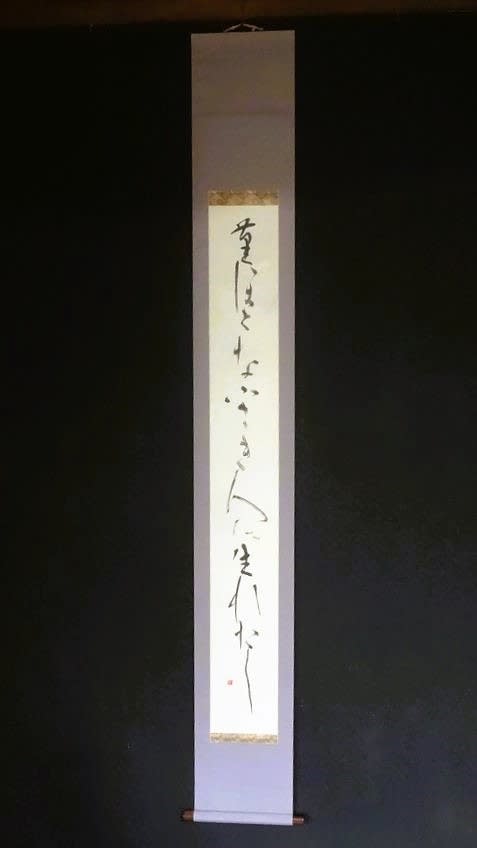

護国神社梅園の紅梅

毎年この季節になると口ずさみたくなるのが「♪ 梅は咲いたか 桜はまだかいな」という一節。この唄は今日では出だしの「梅は咲いたか」という題名で知られているが、もともとは江戸初期頃からずっと唄われ続けている「しょんがいな節」とも「しょんがえ節」とも呼ばれる俗謡。

1年ほど前、明治10年の西南戦争のさなか、籠城戦を強いられた熊本鎮台(熊本城)の陣中でも歌われていたということが、鎮台参謀副長・児玉源太郎少佐が残した「熊本籠城談」の中に記されているという話をブログで紹介した。

「酒は見てるが煙草はまだかぇな、旅団は植木でトテチリシャン、音ばかり、ションガイナ」

この「しょんがいな節」は全国各地でバリエーションを加えながら唄い続けられているが、わが熊本でも親しまれて唄われていたことが、昭和16年出版の「郷土民謡舞踊辞典」(小寺融吉 著)の中に書かれている。

▼しょんがえ

熊本県飽託郡松尾村地方(現熊本市西区松尾町)の盆踊歌。「祝いめでたのコラコラ、若松様よ、枝も栄ゆりゃ コラコラ、葉もしげるションガエ」。また、「思て三年コラコラ、通よたが五年ナ、通よた五年のコラコラ面白さションガエ」。

▼しょんがぶし

熊本県球磨郡久米村、湯前村(現球磨郡多良木町、湯前町)に行われる。踊にも田の草取りにも歌う。「腰の痛さや畝町の長さ、四月五月の日の長さ」。ションガウタともいう。

▼しょんがらぶし

〔俚謡集〕の熊本県玉名郡の項に見える。「正月の二日の晩の初夢に、新造つくりてけさおろす」云々の船おろしの極り文句で、終りにションガイという。

護国神社梅園の紅梅

先日、NHK熊本局のローカル情報番組「クマロク!」で、熊本中央高校の陸上部短距離・山形愛羽選手を紹介した。爆発的なスピードで今シーズンの飛躍が期待される山形選手に密着していた。

先日、NHK熊本局のローカル情報番組「クマロク!」で、熊本中央高校の陸上部短距離・山形愛羽選手を紹介した。爆発的なスピードで今シーズンの飛躍が期待される山形選手に密着していた。

今日の「民謡魂 ふるさとの唄」(NHK-G)は富山県砺波市からの放送。富山県を中心に石川県、福井県の北陸地方の民謡が紹介された。全国的に有名な「越中おわら節」や「こきりこ節」「山中節」など、この地方はまさに民謡の宝庫と言えそうだ。今日演奏された曲目は

今日の「民謡魂 ふるさとの唄」(NHK-G)は富山県砺波市からの放送。富山県を中心に石川県、福井県の北陸地方の民謡が紹介された。全国的に有名な「越中おわら節」や「こきりこ節」「山中節」など、この地方はまさに民謡の宝庫と言えそうだ。今日演奏された曲目は