最短撮影距離:0.3m

重量:195g

フィルター径:55mm

派手な暴れっぷりを見せたHEXANON 52mm F1.4(Konica Fマウント)ですが、アクの強い個性も使いようによっては、なかなかおもしろい絵ができそうです。

まずは、このレンズ、逆光時には大きな半円状のゴーストが出ます。それを逆手にとって画面の真中に入れてみました。ちょっとレンズの汚れが見えてしまいましたが、それはご愛敬ということで。

そしてザワザワとする後ろボケも、適度な距離の場合は少し絵画調のボケになります。こうすると、ちょっと花が立体的に見えるかも。

SONY α7+HEXANON 52mm F1.4

いろいろと楽しめそうなレンズです。どんな表情が出てくるのか、もっと使ってみたいですね。

今回のオールドレンズは、Konica Fマウントの標準レンズHEXANON 52mm F1.4です。1960年頃に販売された、小西六(現コニカミノルタ)の初代の一眼レフシステム用の標準レンズです。通称コニカFマウントと呼ばれているレンズマウントでした。先日紹介したコニカFP用の標準レンズとしても販売されていたようです。

レンズ構成 5群7枚

最短撮影距離 0.6m

フィルター径 55mm

重量 298g

Konica F-ARマウントアダプターにコニカAR-ソニーEマウントアダプターを2枚重ねしてフルサイズで撮影してみました。

さてどんな写りをするのでしょうか。絞り開放の遠景では少し滲んで優しい感じの描写となります。コントラストは高く、色乗りも良いです。

そして近接撮影すると、、、なにか面白いボケですね。

うわっ、なんだこれは。

後ろボケがすごいことになっています。

ボケが超個性的!

いずれもSONY α7+HEXANON 52mm F1.4

どうですか。思いっきりはじけていますね。なんと個性的な写りなんでしょうか。

こういうレンズ、大好物なんです。これぞ迷レンズ真打登場、というところでしょうか。

本日取り上げるのは、小西六(現コニカミノルタ)の一眼レフカメラ、コニカFPです。

フォーマット :135判 24×36mm

マウント :コニカFマウント

シャッター :機械式縦走りメタルフォーカルプレーン(コパルスクエア)

シャッタースピード:B, 1-1/1000秒

ファインダー :ペンタプリズム式(固定)

フォーカシングスクリーン:マイクロプリズム

露出計 :なし

フィルム送り :レバー巻き上げ、クランク巻戻し

外形寸法 :145×102.5×49mm

重量 :765g(本体のみ)

発売日 :1962年9月

小西六の一眼レフは、露出計内蔵でファインダー交換可能なフラッグシップ機F(1960年)とファインダー固定で露出計なしのFS(1960年)から始まりました。このFPはFSに対しシャッターをコパル製にしてフォーカシングスクリーンをマイクロプリズムに変えた改良版で、1962年に発売されました。今年(2023年)で61歳の還暦過ぎのオールドカメラです。

ボディは丸みを帯びた美しいフォルムをしています。軍艦部も巻き上げレバー、シャッターボタン、シャッター速度ダイヤル、ペンタプリズムを挟んで巻き戻し回転レバー、という必要最低限のパーツだけ並んでいます。シンプルな造りです。

このコニカFPはかなり大柄で、特に縦走りシャッターを採用したせいか、他社のカメラより背が高くなっているようです。また重量もかなりあり、持つとずっしと重みを感じます。

裏蓋開けると、縦走りシャッターのメタル幕が見えます。誇らしげにCopal Square(コパルスクエア)と書かれています。

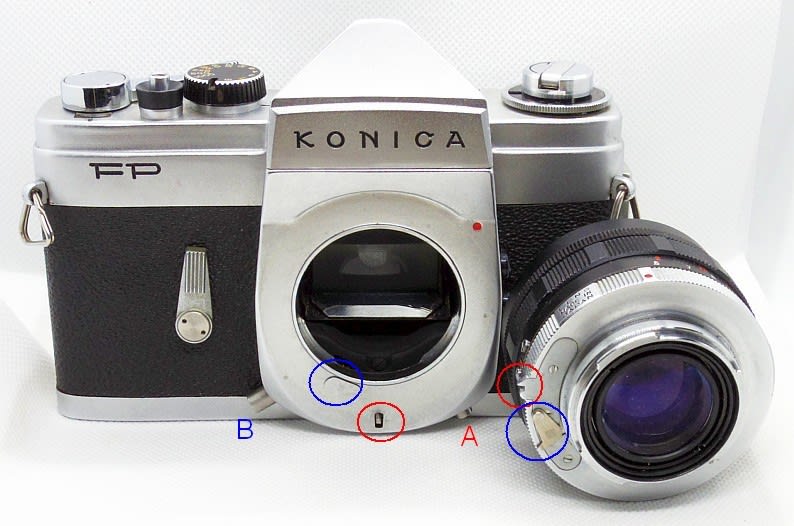

マウントはコニカFマウントと呼ばれる、口径40mm、フランジバック40.5mmのバヨネットマウントです。マウント切替時には純正のコニカF/コニカARマウントアダプターが販売されていました。レンズを外したボディを見ていきましょう。

ボディのマウント部には2つの押し込みボタンがあります。Aがレンズ着脱用、Bが絞り込み確認用になります。

レンズをボディにはめ込むと、レンズの赤丸部のかぎ状のパーツがボディの赤丸部に掛かって固定されます。レンズを外す場合はAのボタンを押すとボディの赤丸部の突起が引っ込み、レンズマウントのかぎ状パーツが外れてレンズが外れます。

そしてシャッターを押すと、ボディの青丸部のパーツが回転し、レンズ側の青丸内ののレバーを動かし絞り込まれという、ちょっと複雑な動きをする機構です。

コニカFマウントは1960年から5-6年間という短い期間で、後継のコニカARマウントにバトンタッチされていきました。

短命なマウントのカメラでしたが、なかなかスタイルの良い一眼レフでした。

KONICA HEXANON AR 50mm F1.7の初期型でイルミネーションを撮影してきました。

玉ボケが出てきますが、ところどころ少しだけ輪郭がはっきりしているものがあります。

とはいっても典型的なバブルボケレンズと比べると、まだバブルボケとは言えないようです。

クリスマスの飾りにも、ガラスに映ったイルミネーションが見えます。

いずれも NEX-3N+HEXANON AR 50mm F1.7

今日のレンズは、コニカARマウントの標準レンズ KONICA HEXANON AR 50mm F1.7です。4か月ほど前に同名のレンズを紹介しましたが、今回のレンズは50mm F1.7としては、前回のものの先代である1stバージョンになります。

レンズ構成 5群6枚

最短撮影距離 0.45m

フィルター径 55mm

重量 240g

2代目に比べ、最短撮影距離が短く、大きさや重量は少しだけ大柄です。

今日は、ようやく色づいた公園の紅葉を撮影してきました。

良い感じのレンズです。

最短撮影距離での撮影。

特定の距離条件では独特のボケが発生します。これもまた面白いです。

いずれも NEX-3N+HEXANON AR 50mm F1.7

今日のレンズは、コニカARマウントの標準レンズ KONICA HEXANON AR 50mm F1.7です。

レンズ構成 5群6枚

最短撮影距離 0.55m

フィルター径 55mm

重量 210g

このHEXANON AR 50mm F1.7には前期型と中期型と後期型の3種類があり、これは後期型になります。3種の大きな違いは最短撮影距離で、前期型と中期型が0.45m、後期型が0.55mです。コニカARマウントの標準レンズとしては比較的よく見かけるタイプです。

さて写りのほうはどうでしょうか。絞り開放ではわずかにフレアがかかりますが、中心部の解像力はかなり良さそうに見えます。

条件によっては少し口径食が出ますが、それほど醜いものではないようです。

ボケもなだらかで、けっこうきれいですね。

SONY α7+KONICA HEXANON AR 50mm F1.7

平凡なスペックのレンズですが、良いレンズを発掘してしまったような気がします。

コニカARマウントでもっとも有名なレンズといえば、パンケーキレンズのAR HEXANON 40mm F1.8です。最短撮影距離が0.45mで、当時のパンケーキレンズとしては、比較的短い方かとは思いますが、使っていると、もう少し寄りたいと思うことがあります。

以前に取り上げたライカM/ソニーEヘリコイドアダプターを使うことを考え、コニカAR/ライカMマウントアダプターをネットで探し発注しました。先日、現物が配達されてきたので、さっそく試してみました。

最短0.45mがヘリコイドを繰り出すことにより0.3mくらいまで近寄ることができました。

さて、最短撮影距離0.45mより近づいて撮ると、また別の世界が出てきます。

玉ボケがたくさん出てきました。

近寄っても、なかなか優秀なレンズのようです。

いずれもSONY α7+AR HEXANON 40mm F1.8

今回のオールドレンズは、Konica Fマウントの標準レンズHEXANON 50mm F2です。以前に紹介したHEXANON 52mm F1.8より少し前に発売されていた普及型レンズのようです。比べると若干レンズの口径がわずかに違うようですが、ちょっと見ただけでは区別がつきにくいです。

Konica F-ARマウントアダプターにコニカAR-ソニーEマウントアダプターを2枚重ねしてフルサイズ撮影しました。

レンズ構成 5群6枚

最短撮影距離 0.6m

フィルター径 55mm

さて、写りのほうはどうでしょうか。中心部はかなりしっかり解像しているようです。

背後はやや口径食が目立ちます。

条件によっては後ろボケが、けっこう暴れます。

いずれも SONY α7+HEXANON 52mm F1.8(Konica Fマウント)

ちょっとだけやんちゃなレンズのようです。こういうレンズは面白いですね。結構好きなレンズです。