未明の清冽な空気の中きつく締める靴紐。

ポールが駐車場のアスファルトに当たる音。

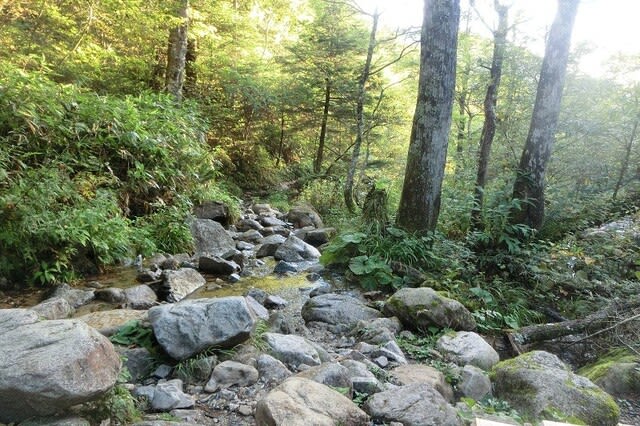

山に足を踏み入れた瞬間の、腐葉土と全身が一体化するような感覚。

木立から次第に届く朝日。

鳥たちの絶え間ないさえずり。今日という日を懸命に生きる者のさえずり。

森の匂い。

・・・・・

・・・

山は、登り始めが一番好きだ。

未明の清冽な空気の中きつく締める靴紐。

ポールが駐車場のアスファルトに当たる音。

山に足を踏み入れた瞬間の、腐葉土と全身が一体化するような感覚。

木立から次第に届く朝日。

鳥たちの絶え間ないさえずり。今日という日を懸命に生きる者のさえずり。

森の匂い。

・・・・・

・・・

山は、登り始めが一番好きだ。

なぜ世の中はこんなにもどんどん変わっていくのだろう。学生時代にポケベルを持たされたと思ったらやがて携帯を勧められ、ようやく携帯を使い慣れた頃に辺りを見渡せば、みんなスマホを握りしめていた。近所の商店が軒並みシャッターを降ろし始め、その理由がコンビニと郊外の大型店にあると気づいたときには、買い物はネットで済ます時代が到来していた。散歩するための用事がどんどんなくなってきている。人と会う必要もなくなってきた。こんな風に変わって欲しかったのか、みんな、と疑問に思う。誰に聞いても、あいまいな答えしか返ってこないだろう。自分たちの意志で変化してきたわけではないのだから。

おそらく、資本主義はそれ自体、社会的変化を強要するのだ。だってそうしないと儲からないから。常に古いものが廃れ、新しいものが流行らなければ、マネーは世界を巡り、誰かの懐に流れ込まないから。

だから、淘汰と革新こそが幸福への道だと、我々資本主義の申し子たちは、知らず知らずに洗脳されているのだ。

だが、人は本性として、安定と落ち着きを求める。動物は皆そうである。ここが、社会の構造と人間の本質が決定的に相いれない部分である。こんな便利な時代────新しいものがポンポン生まれる時代に、なぜ人々が不幸を感じ、情緒不安定になるのか、その主な要因がここにある。

と、言い切っていいのかはわからない。

鯛萬の井戸で水を汲み、誰かが鉢植えしたチューリップを眺めながら、ふとそんなことを考えた。

テレビで放映されたから登ってみたいという妻の世俗的欲望に付き合わされ、八坂村の大姥山を登る。番組では70代と元グラビアアイドルが実に気持ちよく登る姿が映し出されたらしいが、案の定、実際は直立する岩と鎖ばかりでなかなか難度の高い山であった。妻は70代と元アイドルが本当に登ったのかとぶつぶつ疑問を呈しながらも、何とか二人とも登りきった。

大穴と呼ばれる巨大な洞窟や、山頂の東屋から北アルプスの遠景を満喫した。

カレーうどんを作り、啜る。

何でも、大姥山は金太郎伝説の発祥の地らしい。立て看板曰く、大姥と八面大王との間にできた子供だとか。名前からして凄い両親を持ったものだ。昔は鎖とてなかったろうし、こんな峻険な山で育てば、金太郎もさぞかし強くなったろう。

初夏を思わせる陽気に、谷間の微風が心地よかった。木々の枝先は芽吹き、これから全山が新緑に覆われることを強く実感させた。

まだまだに 春で良かろと 山桜

できないことがあることは

ほんとに不幸なことかしら

できないことがあることは

希望を持てることであり

できないことがあることは

明日を想うことである

できないことがあることは

世界のあらゆる人々と

できないことがあるだけに

今の自分の存在を

できうる限りの真心で

どちらも尊ぶことである

開田高原にとうじ蕎麦を食べに行く。

木曽路を走るのは嫌いじゃない。山の緑が近く、木曽川に洗われた空気が心地よい。すれ違う車も少ない。木曽福島で右に折れ、陸橋を渡り、なだらかな裾野を上る。トンネルを抜けて開田高原に入れば、別世界のような静謐な白樺林が迎え入れてくれる。気温も一段下がる。

御岳山はたなびく雲の向こうで、頑固おやじのように腕組みをしてでんと構えている。

目的地は初めて行く店である。天候の悪い日が続いたせいか、駐車場にはバイクが三台ほどしか見当たらない。古民家の板張りの廊下をどしどしと歩いて広間に通された。低い長机が四、五列並んでいて、座布団は積み重なった山から自分で摘まんで敷く。温泉場の無料休憩室のような気楽さがある。バイクの男たちはもう食べている。ごついジャケットを着ているが、顔を見ると結構な年である。会話が明るい。

我々夫婦は隅のテーブルを陣取り、メニューを広げて思案した。とうじ蕎麦と、すんきのとうじ蕎麦がある。すんきは赤カブを発酵させて作った酸っぱい漬物だ。真剣な討議の結果、普通のとうじ蕎麦とすんきのとうじ蕎麦を一人前ずつ頼むことにした。

待つこと数分。カセットコンロに火を点け、鍋を掛けて、さらに数分。ぐつぐつ煮立った所に、蕎麦を投じる。ラクロスの網棒を小さくしたような竹細工を使う。湯にいい加減通し、椀に取ってから啜る。

旨い。寒い日に温かいことをしているからか、旨い。出し加減がちょうど良い。味を変えて二つ楽しめてなお良い。ずるずると何杯でもいける。あまりに夢中で食べたので、七味の存在に気付いたのは蕎麦がもう残り少なくなった時点だった。七味で味を締めて、最後の一杯をあおった。

畳に手を突いて腹をさする。大満足である。

会計を済ませて店を出て、腹ごなしに近くの河原まで歩いた。雪解けの水が渦を巻いて流れていた。岩と岩の間に流木が白いむくろを晒している。

くさめを一つ。

「春は名のみの風の寒さや」か。

久しぶりにいいレストランを見つけた。

国道19号、松本と長野を結ぶ二車線は、山沿いや貯水池脇を走る、意外と閑散とした道路である。高速道路が平行に走っているせいもあろう。

その国道沿いに看板が立っているので、通るたびに何となく気になっていた。しかしドライブイン式の食い物屋は外れが多い、という通念に従い、立ち寄るのを避けていた。それでもやっぱり通るたびに気になる。何が気になるのか、正直わからない。看板に惚れたわけでも、店の外観が特別好みなわけでもない。それでもなんとなく外ににじみ出る雰囲気、というものがあるのだ。これだけ気になるんだから、ひょっとしたら悪くないのかも知れない。二月初旬、半分冒険心で立ち寄った。

笑顔で迎え入れられた。天井が高く、椅子やテーブルには昭和の名残があり、観葉植物が手すりを這っている。いかにも昔からある町の洋食屋である。店内は段差があり、その分空間が広く見えた。

少し高くなったフロアにあるテーブルに夫婦で陣取る。

ハンバーグが売り物らしいので、二人ともハンバーグ定食を注文する。

待っている間、水を飲む。アーチ形の窓から外を見ると、淡く宵闇が落ちつつある。少しだけ日が長くなったか。店内を見渡す。一、二組食事をしている。観葉植物を見る。また水を口に含む。不思議と心が落ち着く。

不思議と、心が落ち着くのだ。向かいに座る妻も、同じ思いを伝える表情をしていた。特別洒落た造りでもなければ、高価な置物も純白のナプキンもない。しかし、長年真面目にフライパンを振り続けてきた亭主が厨房にいて、言葉少ない信頼関係で結ばれた家族がフロアを切り盛りしている、そう思わせる何かがあった。

出てきたハンバーグは、実直で、飾り気がなく、旨かった。ゆっくりと嚙み締めて食べた。

充分だ。これで充分だと思った。

気取らず、年を重ね、しかしどんな客に対しても温かく、きちんとしたものを提供し続ける。

こういう店が少なくなった。

金を払って店を出ながら、また来ようと思った。

翌週、我々はまたその扉を開けることとなる。

(終)

新年の扉は激しくきしむ音を立てて開いた。

元日の参拝は、毎年決めていることであるが、深夜に一人家を出て、近所の神社まで往復一時間ほど歩き、仕事の成就を祈願する。もう十何年もこんなことを続けている。この時ばかりは一人でないと意味がないと思うし、それも深夜じゃないと効き目が薄い気がする。もちろん、そんな意味や効き目など、最初から独りよがりに過ぎないことも重々承知している。

今年の元日は例年ほど寒くなかった。それでもスキーウェアを上下に着こみ、毛糸の帽子をかぶってマスクをして、防塵服のような完全防寒体制で出かけた。神社にいた、和気あいあいとした若者や家族連れにはさぞ異様な光景に映ったろう。

こちらは毎年これを続けているのだ。万が一にも風邪菌をもらわないよう配慮してのことだ。どう思われようと知ったこっちゃない。

お参りして破魔矢を買って、帰宅して寝て起きたら正月である。雑煮を食べ、年賀状を読みながら、自分はなぜこんな風に同じことを繰り返したがるのだろう、などと考えていたら、地震が来た。ゆっさゆっさと音のするような揺れだった。慌ててテレビをつけると、臨時ニュースで、石川県などの様子が映し出されていた。慎ましく穏やかだったはずの日常があっという間に奪われていく。それは、心を持たない悪魔に鷲摑みにされたような悲劇だった。

呆然とテレビを眺めるしかなかった。阿呆のように目を見開き、繰り返し流れるニュースにくぎ付けになった。東北の地震と津波のときもそうだったように。もっとさかのぼれば、アメリカのツインタワーが煙を上げて崩れゆくときもそうだったように。いつでも自分はただ眺め、無力だった。熊本の地震の時も。台風で長野市が水浸しになった時も。

平凡な日常というものがいかに貴重であるかを、どうしてこういう大惨事を目の当たりにしたときでしか、自分は自覚できないのか。

自分は本当に、できることをしてきたのか。

まずは目を閉じ、黙祷せよ。

街では初雪が舞い、人々が立ち止まり、学校帰りの子どもたちがプレゼント箱を開けたような歓声を上げた。犬を連れた婦人が自分の指に落ちた粉雪を、しゃがみこんで犬に見せた。しかし三階建てのアパートの一室は、初雪どころではない、という緊迫した空気に包まれていた。

「ねえ、どうして大根を一本丸ごと買ってきたの」

「え、だって、どうせ使うだろ」

「使わないわよ。大根は半分でいいって言ったじゃない」

「でも、まあ、何かに使うよ」

「使わないったら使わないのよ。なんで? なんで言うことを聞いてくれないの」

「そんなこと言っても・・・」

「ねえ、私、大根は半分って、メモにも書いたし、口でも伝えたよね。なのにどうして一本買ってきたの」

男は目をしばたたきながら買い物袋を覗き込み、それから女の顔を恐る恐る伺い、最後に腕を組んで眉間にしわを寄せた。自分が何を考えていたのかまで覗き込もうとするように。

「なんかまあ・・・別に・・・大した意味はないよ。大根って、一本丸ごとって方が、美しいっていうか、その、いかにも大根って感じが・・・」

「美しい? 美しいって何よ。え? ちょっと何? 白菜も丸ごと買ってきたの?」

「だって・・・」

「四分の一切れって書いたよね」

「ああ」

「四分の一切れって書いたよね」

「無かったんだよ。四分の一切れが。売り切れてて」

「売り切れてて? 西友で? 四分の一切れが? 売り切れてて? そんなはずないわ。西友ならいつ行ってもあったもん。ほんとに? ほんとに全部売り切れてたの? もし仮によ、仮に、四分の一切れが今日たまたま全部売り切れたとしても、半分のがあったはずよ。そうでしょう。ハーフサイズカットのが。どうして丸ごと一個買う必要があるの。今、白菜がバカ高いって知ってた? それとも、やっぱり白菜も丸ごとの方が美しいって思ったわけ?」

「ごめん」

「言っていいかしら」

「え、なんだよ」

「あなた今失業中じゃない」

気まずい沈黙を打ち破るように、隣室から幼い女の子の声が、彼らの耳に届いた。母親を呼んでいる。しかし当の母親は首だけそちらに向けて、「ちょっと待ってて!」と怒鳴った。

失業中を指摘された夫は髪を搔いた。

「それは・・・まあ・・・そうだよ」

「仕事を辞めたことを責めてるんじゃないのよ」

「わかってるよ」

「あなたは独立して頑張ろうとしているところだし。それを応援したいし。でももうすぐ失業保険も切れるし」

「うん」

「私たち三人、しばらく私のパートだけで食べていかなくちゃいけいかもしれないの。わかってる?」

「うん」

「ほんとにわかってるの」

「わかってる」

「わかってない。全然わかってない」

女は首を振りながらうつむいて、床を睨みつけた。監督がピッチャーの交代を告げに不承不承マウンドまで足を運んだ───いや、舞台監督が、演者が思い通りに演技しないことに耐え切れず、怒りを爆発させる寸前、といった雰囲気であった。

「ねえ、私、料理下手なの知ってるでしょ」

「そんなことないよ」

「そんなことあるわよ。そんなことあるの。余った大根や白菜を傷む前に上手に工夫して使うなんて、そんな器用なこと私できないじゃない。私は、クックパットに書いてある分量で、書いてある通りにしか作れない人間なの。だから私、無駄を出したくないの」

「君は、料理上手だよ」

「この包丁で峰打ちしていい?」

「やめてくれよ」

「冗談よ。冗談に決まってるでしょ? お願いだからサトシ、心にもないお世辞とかやめて。いいからやめて。お願い。ねえ、聞いて? ちゃんと真面目に聞いてくれる?」

女は極度に興奮していた。しゃべらないときは下唇を噛み、しゃべるときは感情の発露を押し留めようとするかのように両手で宙を鷲摑みにした。

「私は料理が下手よ。とっても下手よ。仕方ないでしょ。どうしようもない事実なんだから。でも私が料理するしかない。なぜなら夫は現在無職で、家に一日居るけど、料理を任せられないから。なぜなら私より料理が下手だから。料理を覚えようという気がまったくないから。ごめんね。責めてるわけじゃないの。私、あなたに料理して欲しいなんてこれっぽっちも思ってないの。ほんとよ。あなたには夢を追いかけて欲しいの。でも、でもせめて、買い出しくらいはしてもらいたい。そう思うのも自然でしょ? 私間違ってる? 私間違ってないよね?」

「ごめん」

「あのね、ケチで言ってるんじゃないの。そこをあなた誤解してるでしょ。してない? ほんと? 私、大根が半分じゃなく一本だとか、白菜が四分の一とか二分の一とか、ほんとはそんなことどうでもいいのよ。そんな細かいことはどうでもいいの。大事なことは、どうして私のお願いを軽々しく無視できるのかってこと」

「君も喜ぶと思ったんだ」

「ありがとう。でも現実を見て!」

「咲子」

「私の言うことを聞いて!」

甲高い叫び声のあとに、軽い耳鳴りと、死骸のようにテーブルに横たわる大根と白菜と、彼らが残った。

ドアがかちゃりと開いて、幼い娘が顔を出した。デニムサロペットを履いて男の子のように短い髪をしている。

「どうしたの?」

「何でもないわ。部屋に戻りなさい」

「パパ、どうしたの」

「うん。何でもないよマリ。何でもないんだ」

「わあ、大きな大根!」

マリと呼ばれる少女はテーブルに近寄って手を伸ばし、白い根菜に触れた。

「あたたかーい」

両親は自分たちの娘をいぶかしげに見つめた。

「この大根あたたかーい」

少女は大きな大根を持ち上げ、大切にしている人形のように頬ずりをし、胸に抱きしめた。

街にちらつく初雪は、次第にその数を増していた。もう夕方が来たのかまだ来ていないのかわからないような淡い色に通りを染めていた。

アパートの三階の窓が開き、三つの顔が覗いた。

(終わり)

常念乗越まで日帰り往復。午前三時起床のつもりが、興奮したのか二時に目覚めた。遊びと仕事はかくも違うのかと思う。

一時間早く行動したおかげで駐車場も何とか確保できた。丑三つ時でも車はいっぱいである。あちらこちらでライトを照らしてごそごそしている。みんな睡眠時間を削って、わざわざ疲労困憊しに来ているのである。物好きな連中だなあと自分のことを差し置いて感心する。

暗いうちに歩き始め、山腹で朝日を浴びる。

中秋や 夜明けの森の 鈴の音

登るにつれてぽつぽつと紅葉が始まった。立ち止まって眺めれば、山の斜面を走るようにして黄や赤に色づいているのが確かめられる。雲が流れ、暑くも寒くもない。実に快適な登りであった。

乗越まで出ると、途端に風が強くなった。これだから山は侮れない。小屋に逃げ、体を温めようとカップ麺を啜る。

下山は登りと同じくらい時間がかかった。常念は三回目だが、いつ来ても下りが長いと感じる。同じ道を来たはずなのにおかしい。いくら何でも長過ぎる、と感じる。不思議な山である。車にたどり着くころには、ちゃんと足が棒になった。

もうこりごりと思いながら、またいつか登るのだろう。そんな山である。