slowrideさん、セシルさんよりご質問をいただきましたので、

「ノンアルコールワイン」の詳細を書いておきます。

輸入販売元は「日本アルコールフリー飲料」

http://www.wine-free.co.jp

ワイン名は「エボニーヴェイル シャルドネ」(白)

「エボニーヴェイル カベルネソヴィニョン」(赤)

「ライトライブ スパークリング」(白泡、これだけALC 0.5%)

(切れて見えないですが、写真の上方にはスパークリングの紹介もあります)

の3アイテムです。

赤の名称が「カベルネ・ソーヴィニヨン」ではなく、どこか早口で発音する

「カベルネソヴィニョン」を和名としているところが、「なんちゃって」を

予感させてくれますね。

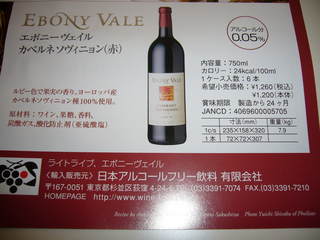

写真が見にくいので赤の部分を拡大します。

カロリーが24kcalというのもいいですね。

価格も小売希望で1260円です。(白、泡も同価格です)

ただし、賞味期限が24ヶ月となっています。

なんでもドイツが生産国ですが、ブドウはヨーロッパ産ということです。

3回蒸留してアルコールを取り除いているものの、それとは思わせない香りが

特長だとか・・・説明には書いてあります。

私が飲んだ感想は、

泡・・・ペラペラのジュースやおもちゃに近い。

白・・・やや甘口なのでジュースっぽいけど何とか飲める。ただし、

毎日連続ではちょっと萎えます。

赤・・・これが案外飲める。やさしく軽い味わい。淡白だけど、きっと

飲めない身としては十分に嬉しかろう、と思いました。

今までもノンアルコールのワインは発売されていたようですが、この白、赤は

案外良い線行ってるかも知れませんよ。

車に積んで、ドライブしながらラッパ飲みをしてみたい気がします。

問い合わせてみて、「カベルネソヴィニョン」をお店に置いてみましょうか???

「ノンアルコールワイン」の詳細を書いておきます。

輸入販売元は「日本アルコールフリー飲料」

http://www.wine-free.co.jp

ワイン名は「エボニーヴェイル シャルドネ」(白)

「エボニーヴェイル カベルネソヴィニョン」(赤)

「ライトライブ スパークリング」(白泡、これだけALC 0.5%)

(切れて見えないですが、写真の上方にはスパークリングの紹介もあります)

の3アイテムです。

赤の名称が「カベルネ・ソーヴィニヨン」ではなく、どこか早口で発音する

「カベルネソヴィニョン」を和名としているところが、「なんちゃって」を

予感させてくれますね。

写真が見にくいので赤の部分を拡大します。

カロリーが24kcalというのもいいですね。

価格も小売希望で1260円です。(白、泡も同価格です)

ただし、賞味期限が24ヶ月となっています。

なんでもドイツが生産国ですが、ブドウはヨーロッパ産ということです。

3回蒸留してアルコールを取り除いているものの、それとは思わせない香りが

特長だとか・・・説明には書いてあります。

私が飲んだ感想は、

泡・・・ペラペラのジュースやおもちゃに近い。

白・・・やや甘口なのでジュースっぽいけど何とか飲める。ただし、

毎日連続ではちょっと萎えます。

赤・・・これが案外飲める。やさしく軽い味わい。淡白だけど、きっと

飲めない身としては十分に嬉しかろう、と思いました。

今までもノンアルコールのワインは発売されていたようですが、この白、赤は

案外良い線行ってるかも知れませんよ。

車に積んで、ドライブしながらラッパ飲みをしてみたい気がします。

問い合わせてみて、「カベルネソヴィニョン」をお店に置いてみましょうか???

近年の交通事故対策もあり、ノンアルコール飲料自体の需

要は伸びているようですね。

うちでも仕入れてみます。いつ入荷するかは分かりません

が(直接取引のないメーカーで、ロット数なども分かりま

せんし)、入荷したときはお知らせいたします。

ただ、セシルさんが仰る用途で「お酒が飲めない方」が

味的に受け入れられるかどうかは微妙ではあると思いま

す。(飲めない方にはジュースの方が美味しいと思うから)

ヨーロッパ産葡萄、というのは間違いなく東欧でしょうね。

ヨーロッパに取材に行くと、運転手が付く事が多いのですが、一緒に飯を食うときに、彼らは必ずノンアルコールビールを頼んでいます。

食事はワインに合うモノが多いので、こういうモノはどんどん出てくるだろうなと思いますね。

ちなみに、ノンアルコールビールはドイツ産・イタリア産が結構旨いです。

これで飲めない人も楽しめそうでうれしいです。

前もって注文した方がいいのですよね?

slowrideさん(相方ですが)が言っていた、

カリフォルニアのアリエルは、

スパークリングこそ良かったですけど、

赤はそうでも、って感じでしたから。

どういう方法でアルコールを抜いているのかが気になるー。

ちなみにアリエルは、逆浸透膜を使って、

ワインからアルコール以外の水分を抜くという、

逆浸透膜の作用を逆手にとったような方法をとっていました。

今は色々あるんでしょうね。