本日の「歩こう会」は、小網代の森。

何回か行っているけど、最近では整備され歩きやすくなっている。森というよりきれいに整備された公園という感じがする。

それでも、網代湾に出るコースに山中を通る道があってちょっと大変。多分そういうコースを通るんだろうなぁと・・・。

以前、もうずっと前に同行した東京の人の、「毎週のように来ます」という発言に仰天したことがある。

近いと見えない魅力があるのかもしれない。

その話をすると、「ハーイ、わたしもよく来ます」と、古山さん。

・・・。

歩行困難を避けるためにやむなく「歩こう会」で引っ張ってもらっているわたし、行き先なんか(どこでもいいの)という体たらく。

小網代の森、自然の景色、そういうものに感激が薄いかもしれない。

森の中の景色、木の葉や草や花に心を動かす、湾に打ち寄せる波に心を静かにあずける…自身もいずれ自然に帰していく身。

老化しつつある身を心まで固く閉じ劣化させてはならない。

(頑張って)ではなく(楽しんで)参加したい。

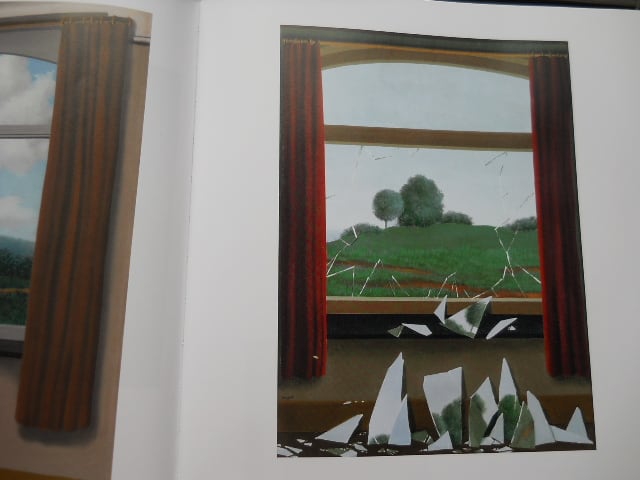

『野の鍵』

窓外の景色が見える透明ガラスが割れて落下している。その破片には見えていた景色が付着したかのように切れ切れにその景色が映っている。

透明ガラスから景色を見るとき、透明ガラスを意識しない。透明ガラスの向こうを見ているからで、透明ガラスは透明故に無の存在である。

(反射率や屈折率の問題を引けば)ガラスが割れてもガラスが割れなかった場合と等しい景色が見えるが、破損のガラスにその景色が付着していることなどが絶対に有り得ない。

にもかかわらず、それらしい状況に対し、ガラスの破片に映った(描かれた)図と窓外の景色の図の一致あるいは接続を試みる心理が生じる。

精神の無謀な作用、理念(正解)を承知しているのに、想念(不正解の正解)を希求する、視覚(脳)の誤作動は、あくまで精神界の錯視である。

『野の鍵』は、解放された精神を解く鍵である。もちろん見えるものではないが、在るものである。

(写真は国立新美術館『マグリット』展・図録より)

そしてちらっと大きなたうもろこしの木を見ました。その葉はぐるぐるに縮れ葉の下にはもう美しい緑いろの大きな苞が赤い毛を吐いて真珠のやうな実もちらっと見えたのでした。

☆他意は黙って現れる。

要は宿(前世から)の庸(一定不変)の化(教え導く)を備(あらかじめ用意しておく)。

録(文字に書き記している)で他意を包んでいる。

釈(意味を解き明かす)の望みを図り審(正しいかどうかを明らかにする)を受け、実(まこと)を現している。

世間の勝手がわからないものですから、放心状態でとびきり野卑なことをつい口にしてしまうのです。みんなというわけではありませんが、そういう人たちが多いのです。

☆世界が正しく見えないものですから、放心状態ですべてが大雑把になってしまうのです。でも、多くの人がそうだというのではありません。