日経/文化欄の中川素子の『スポーツする絵本』の連載を楽しく拝見している。

その中にあった

鉄棒に片足かけるとき無敵 (なかはられいこ)

電撃的な感動!

生涯運動音痴のわたし、鉄棒など恐怖の対象以外何物でもなかったけれど、この句のような感覚を一度でも味わうことができたなら!と。

どんなにこの光景を夢見たことかしれない。

この句に出会えただけでも、夢想することができただけでも至福!!

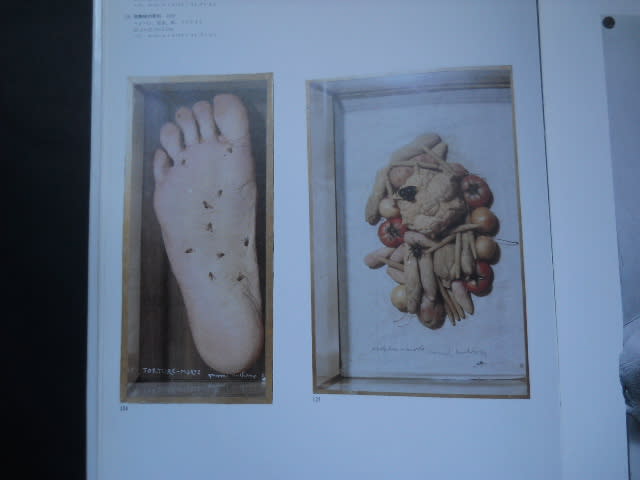

『死静物の彫刻』

対象物を表現するとき〈最も美しかった時〉を選択し、その生命力をどう伝えるかに注意を払うことが多い。枯れ尾花を描くときでさえ、その風情の哀感に心を寄せる。

なのに、なぜ『死静物』と、静物に死の冠を乗せたのか。枝から放たれた果物〔野菜〕は確かに死へと不可逆のプロセスをたどる。しかし通常は実りの歓喜、輝ける収穫物、食卓上の美味なる食彩としての対象物(静物)ではないか。

あえて「死静物」と命名した冷徹な眼差しに、人として食欲の減退を見るばかりである。立派な黒蠅を付着させた図はおぞましく不吉な予感を感じさせる。

『死』への移行、すべての有機物は水の循環・酸素の供給を閉ざされた瞬間から死へと直行する。この自然の理を周知しているが、人間の優位はそれを無視し、生きる糧としている。

『死静物の彫刻』には一種の反逆の精神が宿り、、静物の尊厳をさえ感じさせるものがある。(写真右)

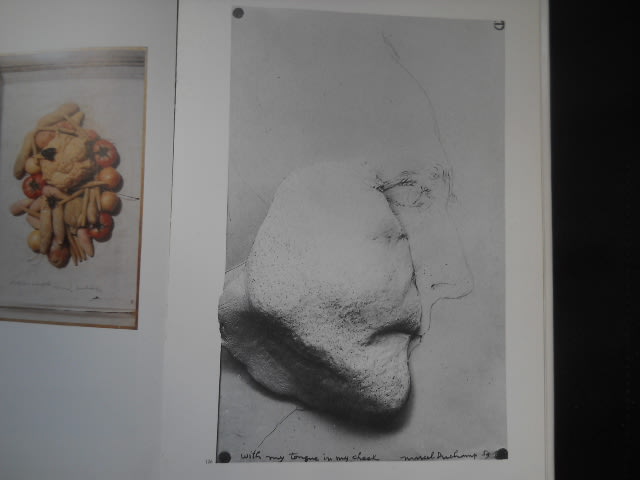

(写真は『マルセルデュシャン』㈱美術出版社より)

『わが頬の中のわが舌』

鉛筆による自画像のスケッチ、頬から顎にかけて石膏で模ったものを当てはめている。

マグリットの『彼は語らない』に通じる思い、つまり、『わたくしは本意を語らないという意思表明』である。

質の相違、固く無機的な石膏での造作は変化の様相を呈していない。停止あるいは無言の頬、そして『わが頬の中のわが舌』というコメントは「作品についての質問には応えかねる、ノーコメントである」という宣言だと思う。

こっち側の窓を見ますと汽車はほんたうに高い高い崖の上を走ってゐてその他にの底には川がやっぱり幅ひろく明るく流れてゐたのです。

☆即ち、双(二つ)現れる記がある。

赦(罪や過ちを許す)考えの講(はなし)は、我意であり、照(あまねく光が当たる=平等)の想いを告げている。

その態(ありさま)は千(たくさん)の福(幸い)を妙(はかりしれないほどに)留めている。

けれども、わたしたちは知っていますー女性というものは、お役人にいったんこちらをむかれたら、相手を愛さざるをえなくなってしまうのです。それどころか、どんなに否定しようとおもったって、そのまえからすでにお役人を愛してしまっているのです。

☆けれど、わたしたちは知っています。自由というものは、死にいったんこっちを向かれたら、生きざるをえなくなってしまうのです。それどころか確定しようと思っても、その前から生きているのです。