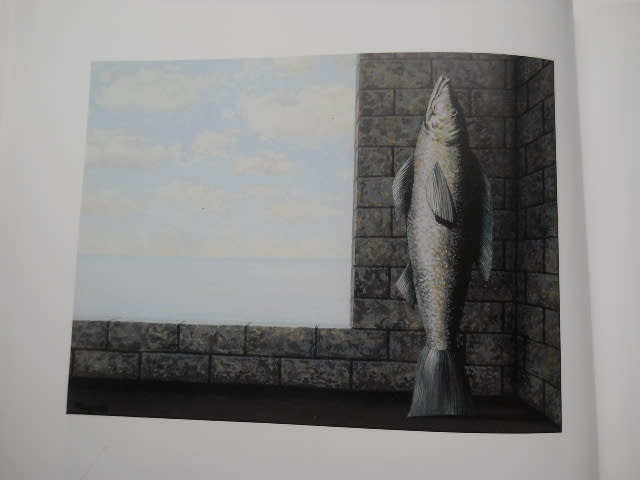

『真理の探求』

石壁の室内に魚が倒立しており、窓外には薄曇りの空と海が見える。

この景をもって『真理の探究』としている。

①魚は自らの意志をもって立ち上がる姿勢をとることは絶対に不可能である。

②有機質である魚が、無機質な質感に変換されている。

③魚は海ではなく床と石囲いのある人為的な空間に存在している。

④魚の大きさに関しては、人物に相当する大きさだと想像される。

全てが不条理であり、一般的に虚偽とみなされる景の在り様である。否定を重ねても真理に近づくことは決してない。

では何故これが『真理の探究』なのだろうか。逆説の根拠も相対的な観点もなく、ただ絶対に有り得ない光景なのであるが、《絶対に無い》という観点からすれば、それはある意味《真理》としての現象かもしれない。

極端な質的変換は、精神の自由の表明であり、一種の解放された世界の提示でもある。

窓外の曖昧な空と海の景、しかし、水平線の真理だけはこの地球上における現実であり真理であるから、画面全体としては矛盾を孕んだ景であるとも言える。

真理は探究されるべきものであり、完全な証明へは辿りつけないということの証明かもしれない。

(写真は国立新美術館『マグリット』展・図録より)

一郎はだんだんそばへ行って、びつくりして立ちどまつてしまひました。その男は、片眼で、見えない方の眼は、白くびくびくうごき、上着のやうな半纏のやうなへんなものを着て、だいいち足が、ひどくまがつて山羊のやう、ことにそのあしさきときたら、ごはんをもるへらのかたちだつたのです。

☆逸(隠れている)糧(物事を養い育て支えるのに必要なもの)の講(話)には律がある。

談(話)は変(移り変わり)幻が現れる。

法(神仏の教え)の幻であると吐く。

照(あまねく光が当たる=平等)を惹きつける範(手本)を添える記、即ち太陽が要である。

こういうことが、Kには解しかねたのである。彼はオルガに、鞭はもっていませえんか、とたずねた。オルガは、鞭はもっていなかったが、ちょうど手ごろな柳の枝があったので、それをもらっていくことにした。

☆彼は、苦しくありませんかと訊ねた。オルガに苦痛はなかったが、先祖の氏族を引受けることにした