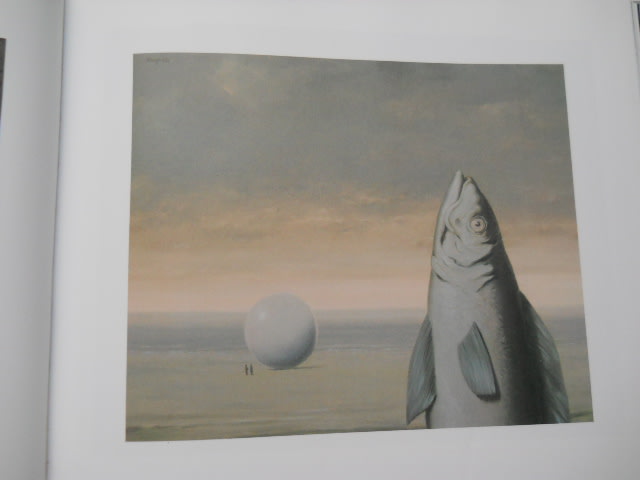

『同族意識』

①直立(?)しているであろう魚の上半身(?)、海と空(水平線)、球体(真理の具現)の傍らに人が二人(男女?)が描かれている。

②魚と球体は非常に厳密に描かれているが他は曖昧なムードである。

③人は地面(砂地)に足をつけているように見えるが、波打ち際はずっと手前である。

海中に生息する筈の魚が陸に直立し、陸地に立つはずの人が海上に浮いているということだろうか。まさしく不条理である光景と言わねばならない。

球体(真理)と人物、そして魚の大きさの比較を限定できない。人物を基準にしても距離を考慮すると正しい判定は難しい。

この関係性を以て『同族意識』と名付けている。魚と人物は生物という性質を共有しているが、同族/Familyという概念では括れない。(というのは単に観念に過ぎないのか…)しかも魚は、魚の生息における常態ではない。

全く大きな分類、世界(たとえば地球)を丸ごとFamilyとしてしまえば、その結論に行き着くかもしれない。

矛盾や不条理の暴力的な肯定、総ての否定的条件を超える精神(イメージ)の領域においては、究極、有り得ない世界の展開を共有する約束こそが『同族意識』である。

(写真は国立新美術館『マグリット』展・図録より)

一郎は気味が悪かつたのですが、なるべく落ちついてたづねました。

「あなたは山猫をしりませんか。」

するとその男は、横眼で一郎の顔を見て、口をまげてにやつとわらつて言いました。

☆逸(隠れている)糧(物事を養い育て支えるのに必要なもの)の祈りは、魅(人の心を惹きつける)。

和(争いを治める)絡(筋道)がある。

太陽は平(平等)であるという談(はなし)の応えである。

逸(隠れた)糧(物事を養い育て支えるのに必要なもの)の願い(信仰)が現れる講(話)は、幻である。

それから、この家から出るのにもうひとつ出口はないかとたずねた。中庭を通っていく出口があった。ただ、隣家の庭の垣根を超えて、庭を通りぬけないと、道路に出られないということだった。Kは、そうしようとおもった。

☆この一族から出るのに第二の出口はないかとたずねた。ハロー(死の入口)を通る終わりはないが、小舟との結びつきを制御し、この結びつきを通り抜け、罰を受け入れる。Kはそうしようとおもった。