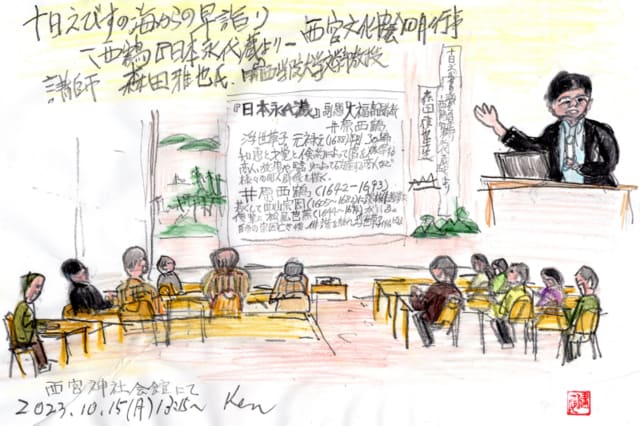

西宮文化協会10月行事

西宮文化協会、十月行事として、10月16日(月)13時半から演題「十日えびすの海からの早詣り―西鶴『日本永代蔵』よりー」で、講師に関西学院大学文学部教授、森田雅也氏を迎えて開かれ楽しみに出かけた。

吉井良昭当会会長から「森田雅也先生は著書『西鶴浮世草子の展開』をはじめ編著など多数。新聞、雑誌コラムなど多くを執筆しておられます。今年は特に暑い夏でした。その間、野村萬斎さんをお招きした狂言[夷毘沙門]の会。中秋の名月の会もあり3か月ぶりの講演会です。西鶴の時代は元禄。経済も最も活気溢れていた。お話を伺うのが楽しみです。」と冒頭挨拶があった。

森田雅也先生は「西宮神社の「開門神事」は新年の行事として全国的に有名ですが、江戸時代に活躍した西鶴の「日本永代蔵」には当時の早詣りが各地の海から西宮神社を目指すボートレースであったことを伝えている。元禄時代の西宮神社に想いを馳せたい。」と話しをはじめた。

「井原西鶴は俳諧の西山宗因の弟子である。今年は西鶴330年忌に当たる。同じく宗因の弟子、松尾芭蕉と同時代、浄瑠璃の近松門左衛門の3人が活躍した。」と話しを進めた。

「元禄時代は、それまでなかった地震,富士山・宝永四年(1707)、浅間山(天明三年:1783)が相次ぎ大噴火した。冷害が繰り返された。」と話した。

「元禄時代は上方が日本を牛耳っていた。生野銀山、石見銀山、佐渡金山が開発された。金一両が銀40両と交換された。毎日レートが変わった。差益で稼いだ三井、住友、鴻池などの両替商が大金持ちになった。そんな時代に西鶴に描かれたのが「日本永代蔵」である。「永代蔵」は金持ちの公民館と同じである。永代蔵はあちこちの寺に残っている。ベストが西鶴の「日本永代蔵」である。」と話を続けた。

西鶴が舞鶴の大きな紋のついた羽織に脇差を差した肖像画を会場正面に映した。

「西鶴は寛永19年(1642)大阪で生まれた。元禄6年(1693)亡くなった。墓は上本町の誓願寺にある。散逸していたのを幸田露伴が見つけたという説がある。弟子は取らなかった。矢数俳諧で一日2万3,500句を詠んだ。」と話を進めた。

ご婦人も会場におられるがと前置きして「お腰を赤く染めた、はだけた姿が大評判となった。それがお腰の色は赤の始まり。それがきっかけとなり元禄時代の絢爛豪華な色の革命をもたらした。」という話が紹介され興味深く聞いた。

「日本永代蔵には西宮神社に和歌山の大地で穫れた鯨の骨が奉納された話。1月10日お参りのあと神様が夢枕に立ち、鯛を生きたまま締めたらいいとのお告げをもらったという話。不運のときも幸せ。遅参りも早詣りも同じように福をもらえる。残り福もあるとなった話など様々な話が紹介されている。」と紹介された。

令和5年の今年は西鶴没後330年を迎える。西鶴は師の西山宗因が亡くなると俳諧活動を離れる。「好色一代男」(1682)、「日本永代蔵」(1688)、「世間胸算用」(1692)など今で言う短編現代小説を相次ぎ刊行した。

関西学院大学博物館(上ケ原キャンパス時計台)で令和6年(2024)2月19日(月)~4月20日(日)(祝日閉館・9時30分~16時 30分:最終日・入館:16時まで)で西鶴初版本の一部を展示する。

貴重な講演会を用意いただいた西宮文化協会事務局にひたすら感謝である。(了)