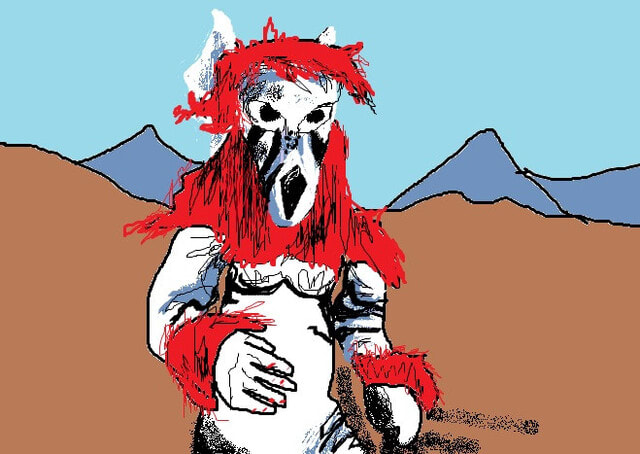

諸君はホメーロスの歌つたケンタウロス(Κενταυροσ)を知つて居られよう。これは人面馬體の動物で、畫家はよく之を畫いて、調和の美と力とを示めさうとする。然し、調和といふものが、二物の善い工合に結合して居るばかりでは、まだ眞實ではない,二物がそのはじめから二つでないことを理解さすに至つて、最も莊嚴な眞理が活躍して來るのではないか。今、こゝに僕の偶像を畫かして貰はう――先づ、前面は胸のあたりから透明であつて、肉眼には見えないが、その顏までが靈であることを知らせるだけの用意を施し,後部は、また、獸の形であつて、如何にも剛健で、強壯なところがあるのを示めす。して、前後の連絡點をはツきりさせてはならない、どこから區別があるのか分らない樣に畫いて置く。寧ろ、前から見ても、後から見ても、同じ態度であらせたい。且、炎々たる火焔の羽根と殘忍酷烈な足踏みとを以つて、暗黒孤寂の彩雲を驅けらしめるのである。この神秘的靈獸の主義は生命である、またその生命は直ちに實行である。この靈獸は僞聖僞賢の解脱説をあざ笑ふ。然し、これが靈と獸との二元的生物に見えては行かないので,自體を食つて自體を養ふ悲痛の相を呈し、たゞ内容がない表象の流轉的刹那に現じた物でなければならない。

かう云ふ怪物を世間の畫家が畫けるか、どうか、知らないが、これが僕の半獸半靈主義の神體である。

――岩野泡鳴「神秘的半獣主義」

「靈と獸との二元的生物に見えては行かないので,自體を食つて自體を養ふ悲痛の相を呈し、たゞ内容がない表象の流轉的刹那に現じた物」というのがアイロニーにも聞こえる不思議な――いや、不思議でもなんでもない冬のさなかである。ニーチェの金髪獣がまだ表象にこだわってたんだと思わせるこの半獣主義であるが、霊と肉問題と称してその問題設定のくだらなさゆえに悩んでしまう懊悩青年たちと、言葉や表象が意味によって充溢すると思っている近代主義者たちへの反発に溢れている。と、同時に、透明が見えたと思って喜んでしまうところが、我々の文化的な癖を顕しているようでなんだかもやもやする文章でもある。

我々の文化は見せ消ち的である。基本的にバイナリーを作動原理としているせいもあろうが、書いて消してみたいな運動が好きなのである。それがなくなったときが文化の滅びるときかもしれない。そういえば、以前から「~なう」とか平気で使えるやつって、たぶん古文の成績わるいよなと思っていたが、――つまりそういうことなのだ。ここには消しゴムがない。仏教用語と知らずに「三密」をつかうのもそうだったけど、その平気さがつづくいやである。

消す動作と言えば、近代においては、文章のための絵の消去という方法?がある。小学校の頃、はじめは絵日記からはじめて絵をなくすのが教育的な常套かも知れず、わたしもそうさせられていた。それで、小1の秋からずっと文字の日記であった。しかし、特に冬からの文章に生気がないのは、絵によって働いていた感覚が欠落したからのような気がする。わたし自身は、マンガを子ども時代に大量に摂取してもよいという考えには抵抗があるが、自分で描くことには賛成で、やめるべきではない気がする。まったく気のせいであろうが、絵を描くことでアレルギー症状がおさまることだってあった気がする。よく考えてみたら、音楽の方が効き目があったきがするのだが。。。とりあえず、我々は、文化的二重生活が必要だという他はない。

小学校の教師だったせいもあるし、世代的な問題もあるだろうが――わたくしの両親は、ロックンロール以降のポップス全般を悪魔の音楽と信じていた節があり、その両親のおかげで、わたくしもなんとなくポップスになじめずちゃんと聴かなかった。ゆえに、いまでも当時の音楽が懐かしくもなんともなく、もちろん現役の音楽ではないので、のめり込んだクラシック音楽も懐かしくはない。しかし、この時代錯誤と偏屈さ故に、わたくしは懐メロに浸る過去の遺物にはなりえないのだ。我々が流行にとらわれない文化的生活をしなければならないのは、教養のためとか人格陶冶のためとか民主主義のためとか、下手すると世界史的使命のためもあるかもしれないが、自分を過去の遺物にしないためでもある。自らがどこに属するのかは空間的な場所だけの問題だけではない。我々は時代の流れに乗っているだけではすぐに死に行く存在となる。居場所づくりとは、自らを時間的に拘束する危険性にも開かれているわけだ。現代は誠に危険な時代である。

ニュースで、共通テストはなんか現実に活かせる思考力とか対応力を試す傾向にあるとかなんとかいってるが、そういう風に本気で考えてる作問者がどれだけいるかかなり疑問である。たぶん、上からか下からの命令で、ただやれといわれてるんで、それっぽくつくってるだけだ。しかしこれは戦時中の偽装転向?の文章とおなじで、後からみれば本人たちが考えてる以上にどこまで本気だったのか、わかってもらえなくなる。それは国策に本気で従っていたのと同じじゃねえかというのが、吉本隆明をはじめとした転向論の批判であった。(事実、共通テストへの批判は、たいがい作問者ではなく文科省に向けられていて、彼らはおれたちと一体じゃねえよ、といわれても無駄なのだ。)しかし、我々は、分かってもらわないことを恐れてはならないのではなかろうか。もともと、文章には使用方法の多義性というものがあり、入試問題も、一種の表現行為であるかぎり、常に国策に対しても文化に対しても開かれてしまっているに過ぎない。

宮台真司氏なんかも、受験は暗記だぜみたいなこと言ってたけれども、たしかにそういうところが入試にはあると思う。しかし氏の言ってる暗記の本質は、日常生活で役に立つみたいな幽霊みたいな考える力よりも高度なパターン認識のことである。知識だけじゃなく考える力をみたいなことを主張する人間は、かかる認識をはなから期待していないか分からない、根本的に人を馬鹿にしている人々であろう。暗記を、単語の意味をおぼえるみたいなものとして考えている。つまり、意味が重なれば文脈を形成できるみたいな考え方なのである。これこそ宣長が批判した漢心みたいなものであろうが、それを我々は消去出来るわけではない。しかしだからといって、そこにとどまると逆に、意味が重なることによる意味の非生成に耐えられずに、でかい意味がどこから降ってきて文章を制圧することになる。そのでかい意味が、日常生活とか役に立つとかいうイデオロギーなのであった。

大学入試に何か問題があると感じるのはわかるし、確かに不断の改善の余地はあると思うが、そのほとんどは、共通テストを無理やり続けている企みや、偏差値や学歴差別など受験競争をめぐるそのばかばかしい蒙昧な雰囲気の方であって、テストの中身の方ではないのではなかろうか。どちらも視野に入れた議論が出来ないのが我々の頭が文化的でなくなっている証拠である。

常識はいつもある程度崩壊しているし、体制とやらも機械的なものではないが、それにも程度があって、たちのよい形で良識みたいな文化的常識がない世界は、反抗的なものが文化として機能しない。だから、入試問題(に限らないが――)の改革を進めるほど、「自體を食つて自體を養ふ悲痛の相を呈し、たゞ内容がない表象の流轉的刹那に現じた物」になるのである。

ペーパーテストはどこまでいっても読解力の外にはでない。現実のコミュニケーションはもっと複雑で予期しない強引なことも起こる。だから、コミュ力に頼った国家運営は広い意味での暴力のやりとりになりめちゃくちゃになりがちなんで、ペーパーテストで頭のタチをみたほうがまだましな部分もあるということだろうと、――中国での科挙でも、源氏物語の「大和魂」の議論でも、ひそかな理念はそうだった思うのである。もとより、勉強とコミュ力を対立させたり、どちらかに還元したり、みたいなのは妄想もいいとこだ。受験体制を諸悪や諸善?の根源みたいに考えるのも極端なのである。

学校や受験に関することはあまりに印象がつよいためにどうしても対策が極端になりがちで、その極端さを実現するために権力をつかうみたいになってるわけだが、それでは結果も極端な部分が可視化するだけである。せいぜい権力機構の運用のための頭脳を選ぶ手段だったはずの受験が、あまりに大衆に開かれて統一化されると、その欠点が大げさなかたちであらわれる。エリート幇間が超少数派で機構のために暗躍してるのと、ぼやっとした幇間的な人間が大量発生して機構を支えるのと、どちらもまずいわけだが後者のやばさは量的にやばいわけだ。いわゆる、マルクスのいわゆる「量的なものの質的なものへの変容」であって、機構をその実支えているところの、外部性たる常識がなくなってしまう。統一化の原則を拡大し続ける限り、試験を、面接にしてコミュ力重視みたいにしてもまったく同じことが起こる。試験の多様性と多義性が確実に失われるからもっとひどいことが起こるであろう。コミュニケーションは文章のもつ修辞性、多義性を抑圧するからである。