本日はビリー・ホリデイをご紹介したいと思います。言わずと知れた伝説的ジャズシンガーで女性ヴォーカル御三家の一人ですが、一方で全体像を評価するのがなかなか難しい存在でもあります。同じ御三家でもエラ・フィッツジェラルドやサラ・ヴォーンは全盛期が50年代以降でアルバムもたくさん残っており、それらを聴けば良いのですが、ビリー・ホリデイについては絶頂期が1930年代ということで当時のレコードはあまり残っていませんし、あったとしてもすごく録音状態が悪いです。彼女の代名詞としてあまりにも有名な”Strange Fruit(奇妙な果実)"も黒人差別を訴えた歌として歴史的価値は高いのかもしれませんが、なにせ1939年の歌なので日常的に聴くようなものではないと個人的には思います。

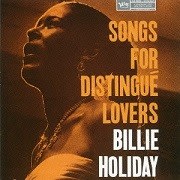

そんなわけで現在私が所有しているビリーのアルバムは本作1枚のみです。しかも購入した理由はサイドメンが豪華だからと言う理由なので、真のビリー・ホリデイ好きの人からしたらけしからん!と怒られるかもしれません。1957年1月にヴァーヴに吹き込まれた本作はコロンビア盤「レディ・イン・サテン」と並んで彼女の晩年の代表作に挙げられていますが、個人的にはストリングス入りの「レディ・イン・サテン」よりスモールコンボの本作の方が好きです。メンバーはハリー・"スイーツ"・エディソン(トランペット)、ベン・ウェブスター(テナー)、バーニー・ケッセル(ギター)、ジミー・ロウルズ(ピアノ)、レッド・ミッチェル(ベース)、アルヴィン・ストーラー(ドラム)から成るセクステット編成です。

曲は全6曲。全て有名なスタンダード曲ですが、ビリーの他の誰とも違う唯一無二のヴォーカルによって独特の世界が広がります。この頃の彼女の声は長年の麻薬とアルコールによって蝕まれており、しゃがれ声で声量もそこまで出ていないように思えますが、切々と語りかけるような歌い方は不思議な魅力があります。おススメは1曲目の"Day In, Day Out"と続く”A Foggy Day"、5曲目”Just One Of Those Things"の3曲。いずれもミディアムテンポの曲で悠然と自分の間合いで歌うビリーに続き、サイドマン達がたっぷりとソロを取ります。ひたすらミュート押しのスイーツ・エディソンは若干くどいですが、スインギーなバーニー・ケッセルのギター&ジミー・ロウルズのピアノ、何よりビリーとは30年代からの付き合いである御大ベン・ウェブスターの雄大なテナーが素晴らしいです。残りの曲はバラードで、中でも”One For My Baby"ではスイーツの枯れたミュート、すすり泣くようなベンのテナーをバックにビリーが切々と歌い上げます。結局、この2年後にビリーは44歳の若さで病死しますが、酒とクスリ、そして混乱した私生活のせいで心身ともにボロボロの状態だったようです。正直、このアルバムを聴いただけではビリー・ホリデイの紆余曲折に満ちたキャリアの一端を知ったに過ぎませんが、彼女の入門編としてはちょうど良い作品ではないかと思います。