相互フォロワー登録しているある方のブログ拝見していて、すっかり脳裏から消え去っていた言葉、「都々逸(どどいつ)」を見掛け、記憶が炙り出されてきた。昭和20年代~30年代、まだラジオしか無かった時代、電波が極めて届きにくく、NHKラジオ第1放送、1局が辛うじて聞けた北陸の山村で幼少期を過ごしたが、特に夕食後の団欒時等には、茶箪笥の上に鎮座した中古ラジオの前に家族が集まり、ほとんど毎日、番組を楽しみにしていたものだった。とっさに思い浮かぶ番組だけでも、「三つの歌」「お父さんはお人好し」「私は誰でしょう」「とんち教室」、「民謡を訪ねて」等々。「浪曲」「落語」「漫才」「漫談」等も多かったが、その中に、時々「都々逸」も有ったような気がする。子供のこととて、意味も分からず、面白くもなんともなかったが、元々東京人だった祖母が、寄席物、特に「浪曲」が大好きで、よく聞いており、なんとなく聞いている内に、サワリや断片的一部を覚えてしまったりしたものも有った。「都々逸」に関しては、節回し?や雰囲気程度しか記憶に残っていないが、懐かしさは有る。

今更になってネットで調べてみると

「都々逸」とは、江戸時代末期に、初代・都々逸坊扇歌という寄席芸人によって大成された七・七・七・五調の俗曲のことで、元来、三味線と共に歌われ、男女の恋を歌ったものが多かったのだそうだ。昭和時代中期頃までは、寄席の前座や合間に歌われたりしたようだが、時代が変わり、「浪曲」と同様、すたれてしまったということになる。ただ、唄物から離れて、文芸形式としての都々逸は、現在でも、新聞紙上等に作品が紹介されているようだ。粋でストレート、ことわざの感覚で、これまでなんとなく聞いたことが有る、「都々逸」の有名な作品例をいくつか、書き留め置こうと思っているところだ。

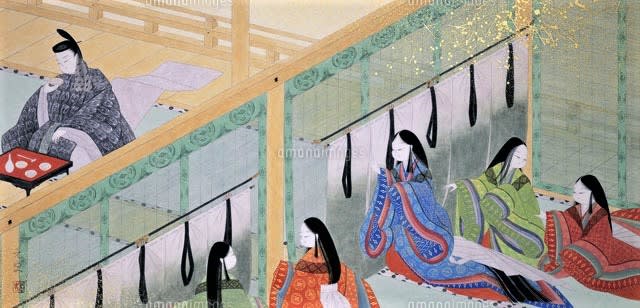

(ネットから拝借イラスト)

都々逸作品例その4

「信州信濃の 新蕎麦よりも わたしゃあなたの そばがいい」

「都々逸」とは言えないかも知れないが、

浪曲漫才グループ「玉川カルテット」の極め付けの一節、

「金も要らなきゃ 女も要らぬ わたしゃも少し 背が欲しい」

が ふっと思い浮かんだ。