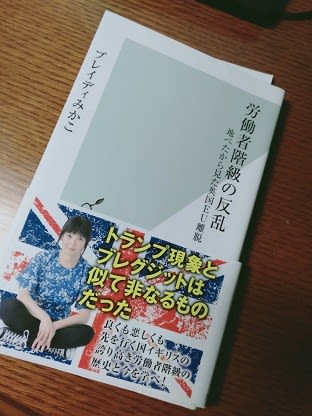

今、読んでいるのは、ブレイディみかこさんの『労働者階級の反乱』って本だ。イギリスの労働者階級ってものを探っている。特に、ブレグジット・EUからの離脱を推し進めたと見なされている労働者階級の意識に的を絞ったなかなかに深い内容盛りだくさんだ。

簡単に言ってしまえば、イギリスでは上流、中流階級に対して、はっきりと帰属性を持つ労働者階級があって、その人たちは生産現場、生活レベルはもちろん、住居区域、文化、暮らしの意識も明確に違っていて、ここ最近の社会的変化の中で、無視されることが多くなっているとの意識が、ブレグジットへの賛同となって現れた。それは、決してトランプ支持者流のあるいは他の排外主義者のような異民族蔑視・差別に基づく移民排斥ではない、という分析だ。要するに、俺たちの生き方を尊重しろよ!って不満が高まった結果がブレグジットだったってことだ。

この本には、イギリスという国の特異なあり方が随所に書き留められていて、それは、どれも目をこするほどの驚きを与えてくれるのだが、中でも、これは一つ、多くの人に知っておいてもらおうかと思った歴史的事実がある。

それは第2次大戦時、ロンドンからの子供たちの疎開の話しだ。

これは日本人にとっても興味ある話しじゃないか。おっと、年寄りだけに通じる関心か。まっ、いい。イギリス、その階級制ってものを知るのに好都合の歴史的事実だ。

イギリスの都市部からは100万人の疎開者が田舎に難を逃れた。もちろん、その多くは子供たちで、それも労働者階級の子供たちだった。中産階級の場合、家族ぐるみで郊外に家を買い移り住んだから疎開させる必要がなかった。子供たちの受け入れ先もやはり労働者階級だったが、そこでは、乏しい受け入れ手当にもかかわらず親身の世話をしてくれた。一方、上流階級は受け入れを拒み、中産階級の受け入れ家庭は、疎開の子たちに別に粗末な部屋をあてがい、食事も別のものを与えたっていう話しなんだ。そして、この時の経験から子どもたちが体に刻み込んだのは、労働者としての一体感だった。

さらに、都会に残された大人たちのうち、激しい爆撃の中でも臆することなく防衛と工場労働に専念したのは言うまでもなく労働者たちで、それまでは民衆をリードすると嘯いていた上流・中流階級は慌てふためき、逃げ惑ったってことなのだ。

この戦時、戦い抜き勝利を勝ち取った自信が、1945年戦後最初の選挙で、チャーチル率いる保守党を破って労働党の圧勝につながった。

この歴史的事実、どうだい?世の中の支配者とか金持ちってもんが、いかに利己的で身勝手でいかさまかって、よくわかるじゃないか。危機的事態に面と向かえば、本当の人間性てものがはっきりと現れてくる。厳しい状況の中で、命を懸けて己の持ち場を守り通すのは名もない人たちなんだってことだ。よくよく頭に刻み込んでおく必要があるな。

でも、そこまで切羽詰まったらダメなんだ。その前に気づかないと。気が付いたらそんなリーダーは放逐してやらないと。

コロナ禍の今だって、そんな自分本位や責任放棄が随所に噴出してるだろ。自分だけさっさと入院した石原とか、夜中銀座のクラブを飲み歩いてた松本とか、おっと、首相や幹事長も会食し放題だったっけ。もっと、厳しく、見透かして、追及していかんとダメなんだぜ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます