一週間も引っ張ってしまいました~会津若松・猪苗代町&いわき市の旅

6月25日(日曜日) 朝食後、いわき市へ向かう前に滝を見に行くことに。

道を間違えて行き過ぎて、戻り、45分後、林道を通ってさらに奥へ

駐車場に辿り着きました。

鳥居をくぐって先へ歩きます。

立て看板

戊辰戦争の時に、新政府軍が追撃する為、突破した道だそうです。

こんな道を歩いていきます。

原生林の道、左側に川が流れています。

7~8分で鳥居の場所に来ました。奥に滝らしきものが!

その右側に案内板

滝の近くまで歩いていきます。

(シャッタースピード 1/500)

岩から流れ落ちる滝 落下10m、幅16m の勇壮な男滝

すごい!凄い~~!!と大感動の私。マイナスイオンもたっぷりです。

シャッタースピード優先で、色々撮ってみました~

(シャッタースピード1/4000)

(シャッタースピード1/4000)

私は水がポツポツと球になっているのが好きなのですが・・・・・

(シャッタースピード1/8)

雑誌などにはこんな風に水の流れが線になっているのが多いです。

(シャッタースピード1/8)

水量が多く見えます。

振り返って。おっとが私を撮ったので、私はお返しに目くら撮り~

大成功

引き返す時、

男滝の左側に、水量が少ない滝が見えたので、これが女滝のようです。

ひっそりと優美な感じ。控え目ですね~

30分くらい楽しんで、一路いわき市へ

(Nikon D750 24-120mm F4)![]()

にほんブログ村 ランキング参加中~ ↑ポチッと、応援クリックお願いします

↑ポチッと、応援クリックお願いします

今日から7月。雨のスタートです~

一泊で出かけた会津若松・猪苗代町&いわき市Y邸コンサート

旅の楽しみの一つが食事です~

上げ膳据え膳、家では作れないメニューが嬉しい~

宿泊したのは猪苗代四季の里さん。

豊島区の優待施設にもなっているようです。

土曜日とあって、家族連れなどでかなり多くの宿泊客がいました。

食事は午後6時から、食堂で一同に。

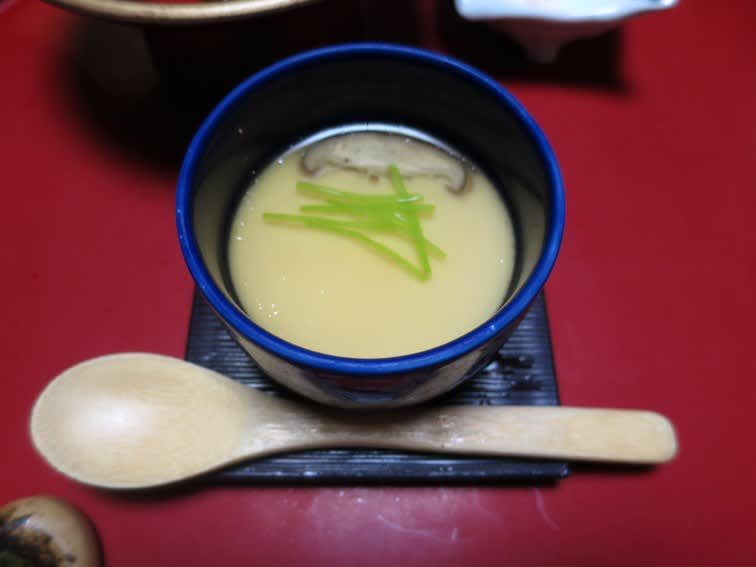

夕食はかなり豪華

小鉢 鰊と菜の花のマリネ

前菜 三点盛り

台物 火を点けて、牛肉の陶板焼き

洋皿 別に出てきた熱々の品、カジキのトマトポン酢ソース

(軟らかくて美味しかった~カジキの調理方法のヒントになります)

蓋物 季節の炊き合わせ

御造り (メニューとは変更されていて) マグロ、イカ、甘エビ

油物 天ぷら盛り合わせ

香の物 三点盛り

熟年プランで、牛さしとドリンクのサービス(オレンジジュースと日本酒を頼みました)

ご飯、赤だし汁

デザート イチゴプリン

とにかく、すごい品数で、ビックリ &

&

我が家の何食分のおかずかな~

おまけに、おっとは歯の治療中・・・硬いものは少し残していました。

私はご飯はほとんど食べず、日本酒を飲みながらほぼ完食~

お風呂は自家原泉の温泉で、赤茶色の濁り湯

私は早朝に入りました~

朝食は朝7時半

サラダ類は全く無く、漬物類が多かった・・・

朝はバイキング形式のほうが良かったかな~と思いましたが・・・

ご飯が進むメニューなので、2杯食べてしまいました・・・

(CANON PowerShot S120)![]()

にほんブログ村 ランキング参加中~ ↑ポチッと、応援クリックお願いします

↑ポチッと、応援クリックお願いします

旅行記の続きです

玉川上水に親しむ会に入会して、耳にした「保科正之」

いわき市の友人宅へ伺う事が決まり、どうしても白虎隊の墓と保科正之の墓参りがしたいと計画。

前日の早朝出発して、会津若松と猪苗代町を訪ねることにしました。

飯盛山、鶴ヶ城、野口英世記念館と行き、時間がありそうなので初日に保科正之公の墓参りへ。

猪苗代町は緑の田んぼが続いていました。

日野とはもちろん規模が違い、整然ときれいに苗が植えてあり、

鮮やかな緑が目を潤わせてくれました。

宿泊するホテルの手前、道路に車を止めてチラッと立ち寄ります。

真っ白な鳥居が目を引きます。

案内板。

水量のある、澄んだ水が流れています。

川なのか用水路なのか不明ですが・・・案内板には「土田堰」と書かれていました。

ネットで調べてみました。

正之公が62歳で亡くなった後、会津藩主となったのが四男の正経。

土津神社を守るため、荒れ地を開田し、水を引いたのが土田堰。

檜原川(今は長瀬川)の上流にある松留(土湯沢温泉の下方)から取り入れ、

長坂地内、見祢、土津神社下、磐梯青年の家の下を通り、土田まで、約12kmの水路でした。

玉川上水に親しむ会に入会してからは、水の流れを見るとかなり気になります。

国が潤う為には、水が不可欠。 よく分かりました。

鳥居は巨大

奥の階段を上ります。

土津神社の拝殿

その右手に石畳の道が続いていますが、先へ行かず、引き返します。

土津霊神之碑

正之公の事績を、大義名分を最も重視された大学者・山崎闇斎先生が心血を注いで綴られた大文章です。

字数は1943文字あり、日本最大です。

碑名高 5m45 幅1m83 厚み1m51 重量30屯余

足元には亀

碑を振り返って見て、車に戻ります。

水路脇を右へ進み、奥へ進んでいくと、先ほどの石畳を交差して、ホテルがあります。

チェックインしてから、お墓参りへ

車道と石畳が交差する地点。

先ほどの道がここまで続いています。

石畳の左手、ホテルの前に、「丸清水」という場所が。

湧き水の場所なのか、不明ですが、大事にされているのが分かります。

参道石畳の解説板。

石畳の続きを上っていきます。奥に社が見えています。

保科正之公の墳墓の案内板

門の中を、柵の間から撮りますと、

「会津中将源君之墓」と刻んであり、小高い山になった中心部に八角形の墳墓がみえます。

「会津中将源君之墓」は保科公の官位だそうです。

「土津神墳鎮石」と刻まれています。

円墳の小高い山は柵で囲まれていて、手入れされた樹木が植えられています。

荘厳な感じです。

この鎮石は東日本大震災で、壊れました。

重機が中に入れないので、降雪を利用して作業道路を作り、復旧作業をしたようです。

16トンの石が二つですから、大変な作業だったと思います。

土津神社は昔は絢爛豪華だったようですが、戊辰戦争が始まり、消失してしまいました。

色々な歴史がありましたが、1880年(明治13)、社殿が完成しました。

2011年(平成23)には、保科正之生誕400年祭が行われたそうです。

こうして、現在まで地元の方たちが大切に守っている土津神社と正之公のお墓。

名君と呼ばれた正之公、興味深いです。![]()

にほんブログ村 ランキング参加中~ ↑ポチっと、応援クリックお願いします

↑ポチっと、応援クリックお願いします

鶴ヶ城を後にし、次は猪苗代町の野口英世記念館へ向かいます。

入口を入り、建物の中を抜けると、

野口英世の生家があります。

1876年(明治9年)11月9日に生まれて上京するまでの19年間を過ごした家です。

建てられてから200年近く経った今でも当時の姿が保たれています。

生家の左手には石碑

野口英世が書いた文字

家の中には囲炉裏があります。

家の中から囲炉裏を見ます。

人がいなくなったので、もう一枚。

展示館の中を見学。

「野口英世一度だけの里帰り」というホームシアター、英世の生涯を時代順に遺品や資料の展示、

「母シカの手紙」も展示してありました。

英世のロボットもいて、質問のスイッチを押すと、答えてくれます。

左手のハンディキャップを乗り越えて、医学研究に生涯をかけ人類の為に大きな貢献をした人。

子供のころに伝記を読んだことがあります。

偉人の人生に触れることは、何気なく生きている日々に刺激を与えてくれます。

私も

(CANON PowerShot S120)![]()

にほんブログ村 ランキング参加中~ ↑ポチっと、応援クリックお願いします

↑ポチっと、応援クリックお願いします

飯盛山で用水を見て、白虎隊のお墓参りをした後は、鶴ヶ城へ向かいました。

市営駐車場前の案内センターで地図をいただくと、

係の方からお昼はお済ですか~と声をかけていただき、

ラーメン屋さんとお蕎麦屋さんを教えてもらいました。

知らない土地では地元の情報を教えていただくととても嬉しいです。

城近くのお蕎麦屋やさんへ行くことに。

(CANON PowerShot S120)

おっとは「高遠そば」 初代会津藩主・保科正之が少年期を過ごした高遠のそばをもたらしたのが由来だそうで、

大根おろし汁に特製醤油を入れて食べます。

私は「ソースかつ丼」 会津でかつ丼といえば、ソースかつ丼が定番だそうです。

半分ずつ分けていただきました~

鶴ヶ城は西出丸の駐車場に止めて、歩きます。

城が見えてきました~ワクワクします

左の石垣は、

武者走り

五層の城で、一層から四層までは会津を治めた歴代領主、戊辰戦争や白虎隊の展示などがあります。

最上層で町並みが一望できます。

飯盛山方面

白虎隊のお墓らしき場所が見えています。

(昨日のブログには飯盛山から見た街並みを載せました。)

最初に見た、武者走り。上から見るとこんな感じなのですね~面白い。

ここでお城の歴史を。

1384年(至徳元年) 葦名直盛が東黒川館を建てる。(葦名家)

1589年(天正17年) 伊達正宗が会津に入る。(伊達家)

1590年(天正18年) 蒲生氏郷が会津領主として黒川城に入城。(蒲生家)

1593年(文禄2年)七層の天守閣完成。黒川を若松に改め町割りを作る。鶴ヶ城と命名。

鶴ヶ城の生みの親。七層の城を築き、茶室麟閣も建てた。

1598年(慶長3年) 上杉景勝が会津入りし、出羽3郡・佐渡3郡を加えて120万石となる。(上杉家)

1601年(慶長6年)上杉景勝が米沢に転じ、蒲生氏郷の子・秀行が会津に入る。(再び蒲生家)

1627年(寛永4年) 伊予松山から加藤嘉明が会津に入る。(加藤家)

1639年(寛永16年) 天守閣は五層に改められる。

1643年(寛永20年) 嘉明の子・明成が会津40万石を幕府に召し上げられる。

三代将軍家光の弟・保科正之が最上から23万石で入封。(保科家)

1862年(文久2年) 容保京都守護職を命じられる。(松平家)

1868年(慶応4年) 戊辰戦争が起きる。

一ヶ月の籠城の末、鶴ヶ城開城

1874年 鶴ヶ城取り壊し。

1965年 天守閣再建工事落成。

1984年 築城600年記念式典。

2011年 天守閣屋根瓦を赤瓦に葺き替え完成。

幕末の戊辰戦争では、鶴ヶ城を中心に戦いがあり、鶴ヶ城は砲弾にさらされ傷つき荒れ果てた。

戦争後、天守閣は政府の命令により取り壊された。

市民の願いが叶い、天守閣が復元されたのは昭和40年のことである。

(城のパンフより抜粋)

城の中は木造ではなく、コンクリート。展示物を見て歩くと、資料館の中にいるような雰囲気です。

五層目の展望室に上がると、城の中にいるのだなと実感出来ます。

歴史の展示物を見て、外へ出ます。

赤瓦と白い壁が、特徴。

南側に

土井晩翠の「荒城の月」の碑があります。

鶴ヶ城と青葉城をモチーフに詩を作ったそうです。

土井晩翠の直筆だそうです。

(Nikon D750 24-120mm F4)

鶴ヶ城、一時は七層あった時代もあり、パンフに小さい写真が載っていましたが、全体に茶色っぽくて豪華に見えました。

又、傷んだ城の写真もあり、633年間の歴代領主の変遷なども分かりました。

駐車場に戻って、

(CANON PowerShot S120)

堀を見ながら城を後にしました~![]()

にほんブログ村 ランキング参加中~ ↑ポチっと、応援クリックお願いします

↑ポチっと、応援クリックお願いします

つづき~

正面

右側から

入場料を払って、中に入ってみます。

寛政8年(1796)、郁堂和尚が考案建立したもので、六角3層高さ約16メートル。

昇り下り別々のらせん通路により、階段が無く、一方通行で上下するという日本唯一の名建築とされています。

入ると、建立した郁堂禅師の像

こんな感じで上がります。階段が無いとのことですが、細い板がつけてあります。

一番上、天井です。文字札が貼ってありますが、私は何もない方がスッキリとして良いような気がします。

中央部分。反対側へ抜けられそうです。

開祖の禅師像

外へ出て、右に進むと、

白虎隊士の墓

士中白虎二番隊、自刃した19名の墓。名前が刻まれています。

その右手は、戦死した31名のお墓

さらに右へ進み、

自刃した場所

鶴ヶ城に向かって自刃したとあります。

眼下には城下町が広がっていますが、

コンデジだったので遠くが霞んでハッキリ写っていませんが・・・

(上の画像をトリミング)緑の帯が見える辺りが城で、赤丸で囲った部分が鶴ヶ城のようです。

(CANON PowerShot S120)

つづく![]()

にほんブログ村 ランキング参加中~ ↑ポチっと、応援クリックお願いします

↑ポチっと、応援クリックお願いします

いわき市のY邸を訪問する前日・6月24日(土曜日) 朝6時16分出発~

あきる野ICから圏央道(菖蒲PAトイレ休憩)~東北自動車道(安積<あさか>PA)~磐越自動車道を走り、

会津若松ICを下りたのが10時。

最初に訪れたのは飯盛山

え~~っ! あの階段を登るの~?と思いきや、

数段上ると、左手に白虎記念館があり、

楽な参拝順路の案内板がありました。

左に進み、

赤い鳥居をくぐって、厳島神社に出ます。

興味が湧く、水の流れ~!

戸ノ口堰と洞穴

会津盆地へ水を引く用水堰でした。

左の丸い案内図には、

白虎隊が辿った道が表示されていましたが、出陣路と退却路があり、

(色が解りづらいので、私がフォトショップで着色)

水路の一番奥にある洞穴。

ここを白虎隊の少年たちが潜って退却したようです。

水路の水は量も多く、勢いよく流れています。

右方向に歩いて、

さざえ堂

面白い形の御堂です

(CANON PowerShot S120)![]()

にほんブログ村 ランキング参加中~ ↑ポチっと、応援クリックお願いします

↑ポチっと、応援クリックお願いします

二日目の朝は8時チェックアウト

義父と義母が眠るお墓にお参り、近所に挨拶に行くもまた留守・・・

同窓会の会場は、

宮本武蔵の像がある場所

剣道場

満開の桜が出迎えてくれました~

この建物の左側にある「武蔵の里・五輪坊」

今回は集合写真のほか、記念にと一人ひとりの顔写真を撮りました。

私は受付の手伝いと宴会の席の写真を少々。

乾杯の音頭はおっと~

シャッターを押すだけなのに、幹事さんの気配りで、席と昼食を用意していただきました。

同窓生の娘さんがミニコンサート、同級生の女性がハーモニカ、数人がカラオケなどで場を盛り上げます。

なかなか素晴らしい同窓会でした~

(前日の記事の最後に書きましたが、大失敗をカミングアウト~ )

)

会場に着き、車からカメラや機材を下している時、 スマホが無いことに気がつき、

スマホが無いことに気がつき、

おっとがホテルへ電話すると、部屋のトイレから  スマホが発見されました~・・・・・・・

スマホが発見されました~・・・・・・・

さらに、帰り際には携帯魔法瓶を忘れ、会場に取りに戻ったり。

とても・・・・・落ち込む私・・・・・・

(同窓会終了後、ホテルへ取りに戻って、ロスタイム・・・)

最近、忘れ物が多くて

去年初盆の時にはお寺にバッグを忘れ、暫くしてハタと思いだし、おっとの運転で取りに戻ったことが。

二日目の宿泊は、ゴルフ場のホテル作州武蔵

チェックインして、事情を話し、夕食を遅くしてもらいました。

通夜が終わってからホテルで夕食

アワビは美味です~

牛肉もスープもなかなかです。

全部、美味しくいただきました~

食事が終わると、バタンキュ~~で、早々にお休みなさい~

三日目の朝食

たくさ~ん取って、食べてしまいました。

告別式は朝9時から。

津山まで30~40分移動

10時半に食事の席を設けていただいて。。。。。。。

昼過ぎに終わり、午後1時25分出発。

津山ICから乗り、帰りは中央道を。

休憩は2回だけ。8時間かかって午後9時に帰宅しました。

本当に慌ただしく、日曜、月曜とぼ~~っとしていました。

今日は書道教室。

段々と日常に戻りつつありますが、体力気力低下で、情けない。

とはいえ、玉川上水に親しむ会でも八十代の方が元気に参加しているのを見ると、

まだまだ頑張らないと、と、つくづく思います。

怒涛の三日間、旅行記のカテゴリーですが、食事の紹介で終わってしまいました~

ゆっくり写真を撮る時間もなかったので、これでおしまいです

![]()

にほんブログ村 ランキング参加中~ ↑ポチっと、応援クリックお願いします

↑ポチっと、応援クリックお願いします

(年齢がバレてしまいますが~ ・・・)今年古希を迎えるおっと。

・・・)今年古希を迎えるおっと。

故郷の小学校の同窓会を開催することになり、写真撮影を頼まれました。

本来なら私は部外者なのですが、撮影の手伝いと田舎の知人宅訪問があり、同行することに。

前日に義従姉から、義従兄(義従姉の兄)が亡くなったので葬儀に、できれば参列して欲しいとのことでした。

同窓会の日がお通夜、翌日の告別式に参列してから東京に帰ればよいし、なんという偶然。

時間的にも問題は無く、写真撮影の機材があるので車で帰ることにしました。

4月13日(木曜日)

書道教室は日程を変更してもらい、朝6時41分出発。

いつも帰省するときは中央道を利用していますが、カーナビでは新東名。

とりあえずナビの指示通り、朝の混雑する16号を走り、50分かかって圏央道へ。

PA、SAなどは知らない名前ばかりで、どの辺りを走っているのか、感覚がつかめません。

結局、トイレ休憩は5回、10時間以上かかりました。

今回は気になっていた、おっとの大阪の同級生と、田舎のお世話になっている知人宅へ立ち寄りました。

帰る時間も分からないのでアポ無し、いらっしゃったらお邪魔するし、

不在だったら届け物をして帰るつもりだったようです。

残念ながら2軒とも不在(平日なのでお仕事だったようです)

一泊目は美作市江見の山の上にある「作東バレンタインホテル」

部屋からは、

教会が見えます~

メゾネットタイプの部屋を用意してくれましたが・・・何だか落ち着きませんでした~

夕食は、春のフレンチモニタープラン

コーンスープ

パン

スズキのポワレ

牛フィレ肉の網焼き

季節野菜のサラダ

デザート

コーヒー

どれも美味しく頂きました~

食後、外へ出てライトアップを撮りました。

緑

青

赤

翌14日(金曜日)

朝食はビュッフェスタイル

洋食に、なぜかわかめと麩の味噌汁をチョイス~

澄んだ青空が広がっていました~

さあ、二日目。いざ同窓会会場へ出発。

このときはまだ気がつきませんでした~大失敗を・・・・・・・

(CANON PowerShot S120)![]()

にほんブログ村 ランキング参加中~ ↑ポチっと、応援クリックお願いします

↑ポチっと、応援クリックお願いします

何回にも分けてアップしてきました京都旅行、今回で完結です。

3日目の最後、13か所目は有名な東福寺 (1997年2000年のCM)の場所です。

人気が有り過ぎて、通天橋からの撮影が禁止になってしまいました~

最初に庭を歩きます~

敷き紅葉ももう赤みが少なくなり、茶色っぽくなってしまいました・・・・・

洗玉澗

朱色の愛染堂

八相の庭

北庭市松模様の敷石

帰りは何と新幹線“こだま” ゆっくり東京駅に着き、22時ころ無事に帰宅。

紅葉はイマイチでしたが、久し振りの京都を楽しんできました。

(Nikon D750 24-120mm F4)

昨日(12月6日)のトータル歩数11249歩、脂肪燃焼量33.9g、総消費カロリー1996kcal  マーク点灯

マーク点灯![]()

にほんブログ村 クリックよろしくお願いします