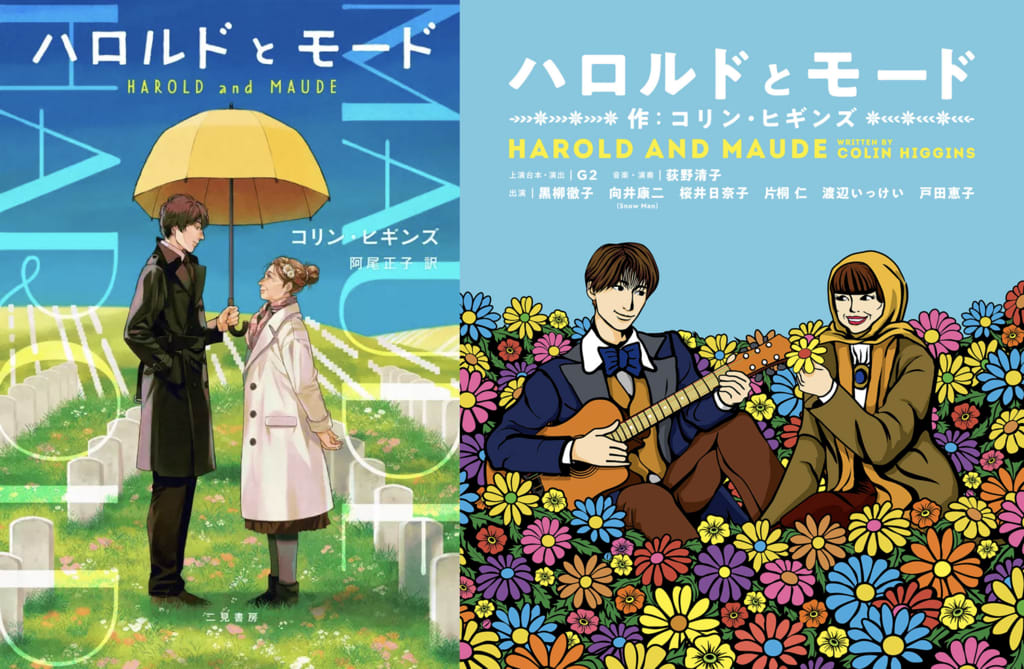

コリン・ヒギンズ, 阿尾 正子 訳「ハロルドとモード」二見書房 (2022/9).

著者 1941-1988 はアメリカの映画監督・脚本家.同性愛者であることを公表していたが,エイズにより早世した.

UCLA在学中に卒業制作作品として執筆したシナリオに基づき,ハル・アシュビーを監督に迎え 1971 に映画「ハロルドとモード」を制作した.この映画は現在でもカルト的な人気を博しているそうだ.「ハロルドとモード 少年は虹を渡る」のタイトルで 1972 本邦で公開された.

ヒギンズ自身が映画をノベライズしており,1972 の映画公開に合わせて,映画タイトルを踏襲して枝川公一訳が二見書房から出版された.

今回 16 トンが図書館で借用して読んだのは新訳である.旧訳は知らないが,新訳の必要があったかどうかは疑問に思う.再刊ではダメだったのかについて,解説 (三橋暁) は触れていない.

2020 から黒柳徹子がモード役で朗読劇「ハロルドとモード」を毎年上演している.ハロルド役は毎年変わるらしい.

トップ画像左は本書の表紙だが,右はその朗読劇のちらし.モードは黒柳さんによく似た美人,ハロルドは無個性,なかなかの出来である.小説ではハロルドが弾くのはギターではなくバンジョーなんだけど...

*****

自分らしく生きる破天荒な79歳の女性・モードと、狂言自殺を繰り返す愛に飢えた19歳の少年・ハロルドという、真逆の死生観を持つ二人。

共通の趣味である “赤の他人のお葬式への参列” で、何度か顔を合わせたことにより仲が深まり、ハロルドは次第にパワフルな生き方のモードに惹かれていく。周囲の人々は二人の交際にひどく反対するが、おかまいなし。

生きることの楽しさをモードから学んだハロルドは、モードの80歳の誕生日パーティーを開くのだが…。

*****

ハロルドがモードの腕の内側にある入れ墨,ナチス・ドイツの強制収容所の識別番号に気づくシーンはいかにも映画的.でも演劇ではどうなんだろう.

モード = 暴走ばあさん役は黒柳さんのライフワークだそうだが,モードが楽しく自殺する最期を黒柳さんはどう思っているのかな.

全体として,映画として見たら楽しいだろうと思った.映画・演劇はストーリーに追いまくられてこちらに考える暇がない.でも小説として読むと,荒唐無稽で馬鹿馬鹿しい.しかし大人のメルヘンだし,ノベライズだから許せる,という冷めた感じになってしまう.