昨日の続きです.

このページの図はクリックで別ウィンドウに拡大表示されるはずです.

さて,音板を叩くマレットによって音色はまったく変わるので,二種類のマレットを試した.ひとつは Balter の 31 という堅くやや小さいモデル.ここでは Hard という.もうひとつは Albright のミルト・ジャクソン・モデルで,柔らかく大きく重い.これをここては Soft という.なるべく同じ力の入れ具合で叩いたつもり.

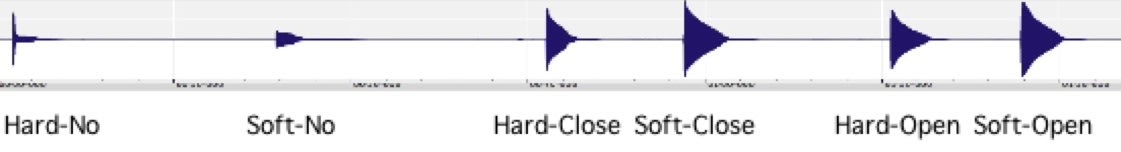

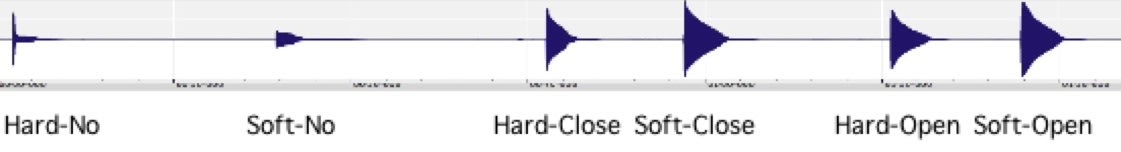

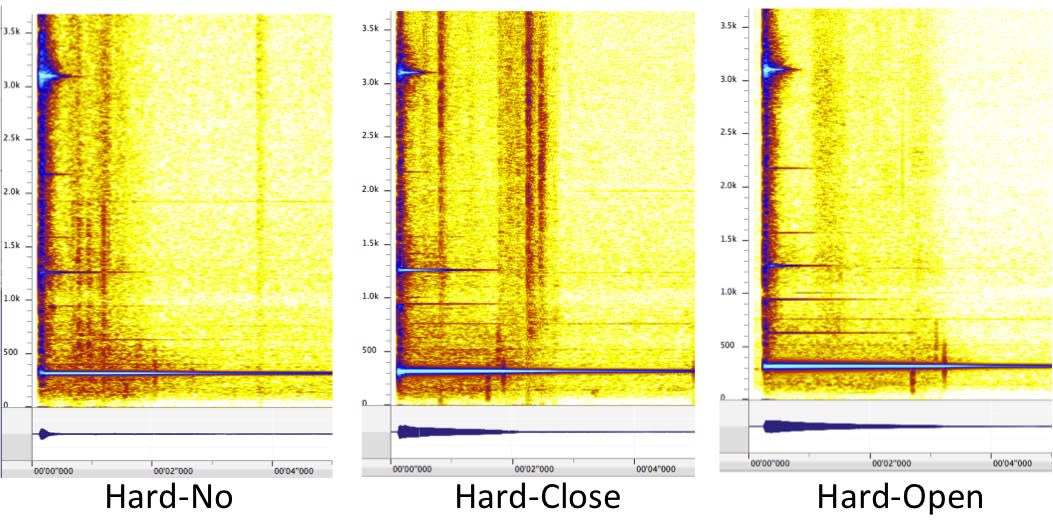

ダンパーペダルを踏みっぱなしで叩いたときの録音の,波形編集ソフト Amadeus Pro による波形がこれである.図の説明で,マレットを区別する Hard, Soft の語の後の No はパイプを取り去った状態,Close は閉管すなわちクラリネット型のパイプをぶら下げたとき,Open は開管すなわちフルート型のときを示す.

No の二つは音量が小さかったので 6dB 増幅した.

この図を (よく見ると) 分かることは

1 パイプを付けると音量が増加し音の持続時間が短くなる - エネルギー保存則だろう.パイプの共鳴がうまくいきすぎ,Q 値が限界になると音がぷっつんと切れてしまうのかもしれないが,この自作の開管の持続時間は閉管の持続時間とほぼ同じ,ということは,開管の長さは期せずして最適化されていたらしい.

2 Hard- Soft のマレットを比較すると,Hard のほうが叩いた直後の衝撃が大きい.

3 Close - Open の比較では,この,叩いた直後の衝撃が Close のほうが大きい.

音を聞いてみると (

ここをクリックすると別窓でファイルが開きます: 6 つの音が順番に上の図と対応しています) マレットの差は判然としている.しかしパソコン (MacBook Pro) 内蔵マイクの性能のせいもあるのだろうが,Close - Open の差は期待したほど感じられない.

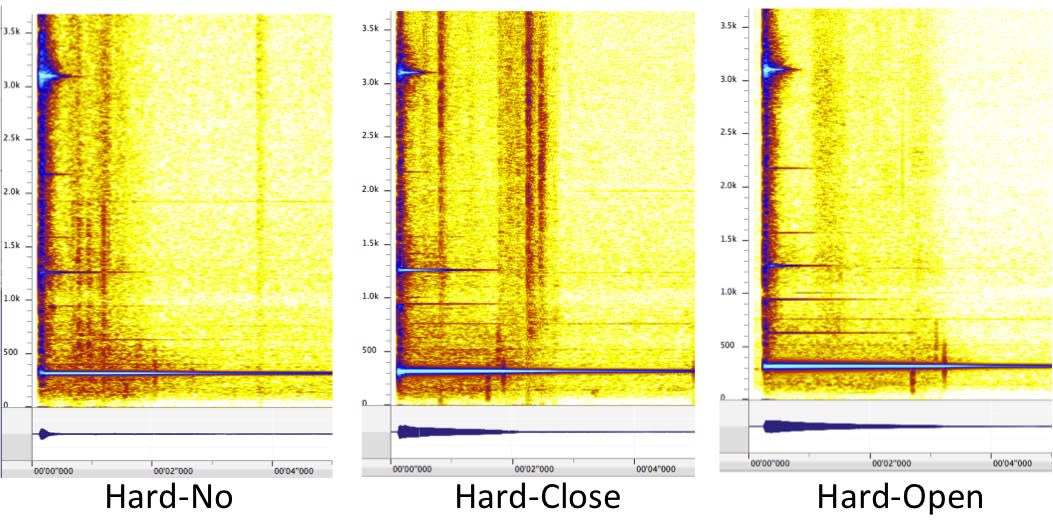

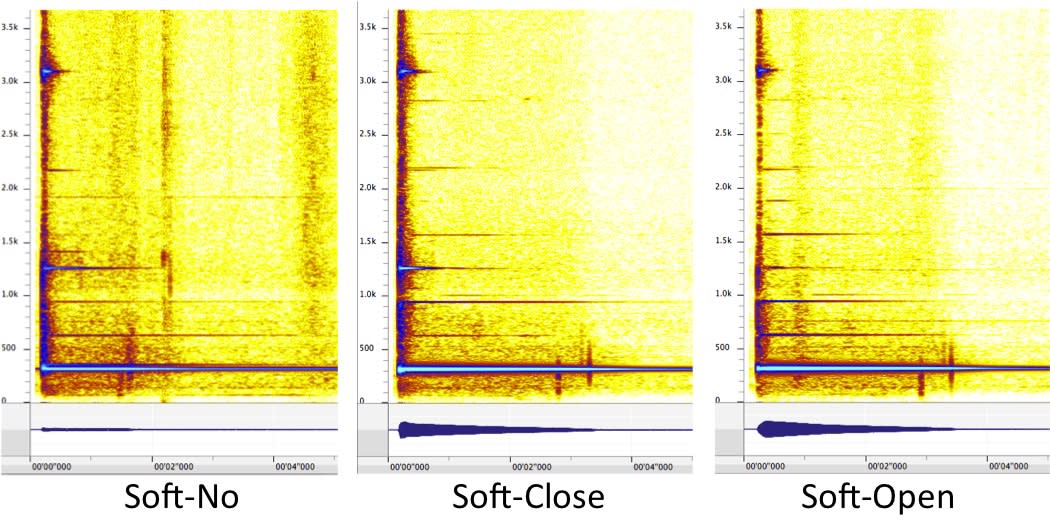

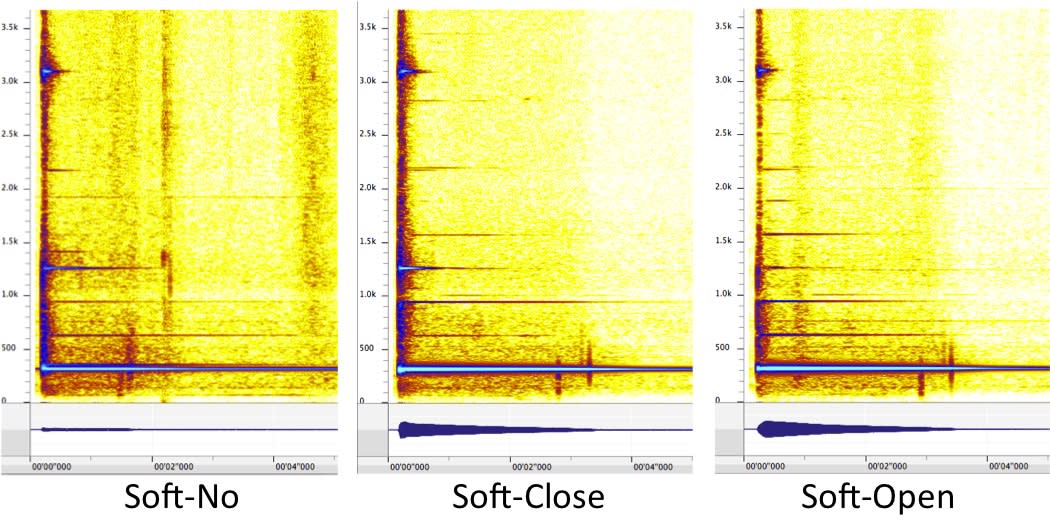

これと次の図はソノグラム,すなわち縦軸が周波数 (フルスケール 3.7kHz),横軸が時間 (フルスケール 5秒)で,音量が適当にカラーコード化されている.上が Hard マレット,下が Soft マレットで,それぞれ左からパイプなし,閉管,開管の場合である..

私の所見

1 どの図にも共通の 3.1kHz の成分は,矩形音板に固有の成分であろう.

叩いた直後の衝撃は連続スペクトル 別なことばで言えばノイズとして現れる.

2 パイプなしで叩いても高調波,特に 4 倍波が比較的大きく生じる.そう言えば,ビブラフォンは 4 倍波で調律すると聞いたことがある.

3 Hard- Soft のマレットを比較すると,Soft のほうが高調波が持続する.

4 Close - Open の比較では,

(1) Open では高調波の振幅がすなおに,基本波-2倍波-3倍波... の順番になる.

(2) Close では,閉管理論によれば基本波-3倍波-5倍波... のみが存在でき,偶数倍波はないはずだが,この場合はパイプなしで叩いたときに生じる偶数波がそのまま出てくる.4 倍波が大きいが減衰は早い.3倍波・5倍波はたしかに比較的大きい.

ひとつの音を聞いただけでは Open - Close の差異は顕著ではない.しかし実際に楽曲を聴いたとしたら,叩いた直後の衝撃と,高調波分布の差により,かなり印象が違うのではないか.フル鉄琴は優しい曲向き,クラ鉄琴は激しい曲向き ということになりそうだ.

当然ながらパイプは音の持続時間を左右する.わが家のクラ鉄琴では,音により持続時間にかなりばらつきがある.音板とパイプの組み合わせがうまくいっていないのだ.この点はフル鉄琴では (あくまで推測に過ぎないが) パイプ長に対する条件が緩和されるように思う.

全部のパイプを開管にしてみたいところ.

低音側の数本は曲げなければならない.音響インピーダンス等を考えるのだろうか.

製造コストは,材料費はかさむが,底をつけなくて済む分安くなる.しかし,運搬を考えると,やはり重く長くなるのは嫌だな.

こんなこと,ヴァイブのメーカーさんではとうに実験済みかもしれないが...

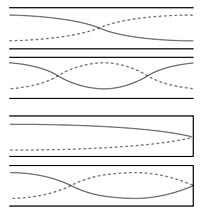

さて,マリンバ・ビブラフォンには音板の下に共鳴管がぶら下がっている.上の図の閉管をたてにしたものである (ふたではなく底ですね).

さて,マリンバ・ビブラフォンには音板の下に共鳴管がぶら下がっている.上の図の閉管をたてにしたものである (ふたではなく底ですね).