彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救ったと

伝えられる招き猫と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え(戦国時代の

井伊軍団編成の一種、あらゆる武具を朱りにした部隊編成のこと)と兜(

かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ。

【季語と短歌:2月12日】

春浅しスマフォトラブル残雪や ![]()

高山 宇 (赤鬼)

ニュース番組にかかわるようになって20年以上、私の心のなかには、もや

もやした疑問がずっとつきまとってきた。それは日本航空123便の墜落

原因だ。1985年8月12日18時12分に、大阪に向けて羽田空港を

飛び立った日航123便は、同日18時56分に御巣鷹の尾根に墜落した。

乗客乗員524人中、520人が死亡するという、一機では、世界最大の

航空機事故となった。(第76回:日航123便はなぜ墜落したのか、森永卓

郎)事故の原因は、その後の運輸省の調査で、機体後部の圧力隔壁が破損

し、そのときの圧力で尾翼の一部が吹き飛んで、油圧装置も破壊され、そ

のことで機体のコントロールが不可能になったことだとされた。機体は、

過去に伊丹空港で尻もち事故を起こしており、そのときに破損した圧力隔

壁をボーイング社が修理した際、十分な強度を持たない方法で行ったため

、それが破損につながったとされたのだ。いまでも、この公式見解は一切

変更されていない。

しかし、この事故原因に関しては、当初から様々な疑念が呈されてきた。

例えば、圧力隔壁が破損すれば、急減圧で機内に濃い霧が発生する。それ

は、過去の機体破損の事故で共通して起きている。しかし、123便では、

薄い霧は発生しているものの、機内が見通せなくなるほどの霧は、発生し

ていないのだ。そしてこの事故で最大の疑問は、墜落現場の特定が大幅に

遅れたことだ。墜落時間は、8月12日の18時56分だが、地元の消防

団員が生存者の落合由美さんを発見したのは、翌日午前10時54分だっ

た。自衛隊が現場を特定したのも、公式には翌朝になってからということ

になっている。すぐに救出に向かえば、多くの人命が救えたにもかかわら

ず、現場の特定が大幅に遅れたのだ。

しかし、内陸部に墜落したのだから、機体は直前まで、確実にレーダー

で捉えられていたはずだし、近隣住民も火の手が上がるのを目撃している。

当時、地元の自治体からは県や国に通報もなされているのだが、なぜか墜

落現場は、現場とは無関係の長野県とされるなど、翌朝まで報道が二転三

転し、特定されなかったのだ。もっと不思議なことは、米軍が墜落直後に

横田基地から輸送機を現場に飛ばし、上空から山が炎上するのを確認し、

自衛隊に通報するとともに、米軍輸送機の誘導で厚木基地を飛び立った米

軍の救難ヘリが現場に到着しているのだ。だが、救援ヘリは、救助開始寸

前に作戦中止を命じられ、何もせずに引き返している。つまり米軍は最初

から墜落現場を完全に特定していたにもかかわらず、何故か日本政府には

伝わっていないことになっているのだ。

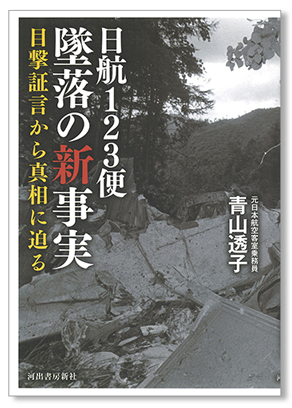

なぜこんな話を書いているのかというと、今年7月に青山透子氏が『日

本航空123便墜落の新事実 目撃証言から真相に迫る』(河出書房新社)

という本を出版したからだ。青山氏は当時日本航空で働いていた客室乗務

員で、事故機には彼女が一緒に仕事をしていた同僚たちが乗り込んでいた

こともあって、事故の真相を探ろうと、あらゆる文献を収集整理し、目撃

者証言を集めて、いわば人生をかけた調査に取り組んできた。そして、書

籍のなかで、重大な事実を指摘したのだ。

予め断っておくと、123便の墜落事故に関しては、これまでもあらゆ

る陰謀説が唱えられてきた。しかし、青山氏の今回の指摘は、そうした根

拠不明の陰謀説とは一線を画すものだ。青山氏は、東京大学の大学院を出

て、博士の学位も取っている。東大を出ているから正しいというのではな

い。博士論文は厳密な審査が行われる。そのため論文には明確な根拠が求

められる。憶測で書くことは許されないのだ。その論文作成の姿勢は、こ

の本でも貫徹されている。証拠となる文献、そして実名での証言を集めて、

青山氏は厳密な論証を行っているのだ。

この本のなかでまず注目すべきことは、墜落直前の123便を2機の自

衛隊のファントム機が追尾していたという複数の目撃証言だ。この証言の

なかには、当時の小学生が事故の状況を綴った文集のなかでの証言も含ま

れている。子どもたちがうそをつくはずがない。しかし、この証言を前提

にすれば、日本政府は、当初から墜落現場を完全に把握していたことにな

る。

それでは、公式に機体を発見したとされる翌朝まで、自衛隊は一体何を

していたのだろうか。本書に掲載された証言によると、現場にはガソリン

とタールをまぜたような強い異臭がしていたそうだ。また、現場の遺体は、

通常の事故では、あり得ないほど完全に炭化していたという。自衛隊を含

む軍隊が使う火炎発射機は、ガソリンとタールを混合したゲル状燃料を使

用している。つまり、墜落から翌朝までの間に、何者が証拠隠滅のために

強力な燃料で焼き尽くしたのではないかということだ。

消すべき証拠とは何か。青山氏の著書によると、123便から窓の外を

撮った写真を解析すると、オレンジ色の物体が飛行機に向かって飛んでき

ているという。それは地上からも目撃されている。青山氏は、次のような

可能性を提示している。自衛隊の訓練用ミサイルなどの飛行体は、オレン

ジ色で塗られていた。何らかの理由で、その飛行体が123便の尾翼を破

壊したため、123便は制御不能に陥ったのだ。

もしこの推測が正しいとすると、日本政府としては、とても受け入れら

れる事故原因ではなかっただろう。というのも、事故当時、私は経済企画

庁総合計画局で働いていたのだが、国会では、防衛費がGNP比1%以内

に収まるのかどうかが、連日、議論の的となっていたからだ。総合計画局

の産業班は、「防衛班」と呼ばれるほど、1%問題の国会答弁作成に追わ

れていた。当時は、野党が防衛費の膨張を強く非難し、国民の自衛隊に対

する感情も、いまほど理解あるものではなかったのだ。そうした環境のな

かで、自衛隊の不祥事は許されない状況だった。

しかし事件から30年以上経過したのだから、政府は国民に真相を明か

すべきだ。それは、森友学園や加計学園よりも、はるかに重要な問題だと

私は思う。なぜなら、この事件のあと、日本は以前にもまして対米全面服

従になったからだ。事故の翌月には、ニューヨークのプラザホテルで「プ

ラザ合意」が結ばれ、協調介入によって極端な円高がもたらされ、日本は

円高不況に突入した。日本の安定成長が失われた大きなきっかけとなった

のだ。それだけではない。1993年には宮澤総理とクリントン大統領の

間で年次改革要望書の枠組みが決められ、それ以降、日本の経済政策はす

べてアメリカの思惑通りに行われるようになった。事故の原因を作ったと

されるボーイング社は、もしこれが事件だとすると、罪をかぶった形にな

ったのだが、その後、着々と日本でのシェアを高め、いまや中型機以上で

は、ほぼ独占状態といってもよい状況を作り上げている。

123便の事故に関しては、これまで、何度も事故原因の再調査が政府

に申し入れられたが、日本政府や日本航空はまったく動く気配がない。し

かし、2年前、私の心に希望の光が差し込んできた。あるニュースが飛び

込んできたからだ。そのときに保存していたニュースを再掲する。

この項つづく

◾森永 卓郎 が、2025年1月28日(火)に原発不明がんのため逝去いた(享年67歳)。ご冥福を

お祈りします。 合掌

✳️ 昆虫の羽から円偏光の反射強度調整素子作製 筑波大

筑波大学の研究グループは,円偏光を反射する昆虫(アオドウコガネ)の

さやばねの表面に導電性高分子ポリアニリンをコーティングし,ポリアニ

リンの酸化と還元による発色の変化と,昆虫のもつ円偏光反射特性を組み

合わせた,円偏光の反射強度を調整可能な高分子素子を得る。アオドウコ

ガネのような一部の甲虫は左円偏光を強く反射する。これは外骨格形成の

際のさなぎの時に光学活性でらせん構造をもつコレステリック液晶相を形

成し,そのまま硬い骨格に固化するため。一方,導電性高分子ポリアニリ

ンは,円偏光は反射しないが,電気的あるいは化学的に酸化や還元を行な

うと発色が変わり,これに伴って光の透過度が変わる。今回,昆虫のさや

ばねの円偏光反射とポリアニリンの性質を組み合わせて,可変円偏光反射

素子を作成した。

ポリアニリンは,酸化−還元により色彩や光透過が変化する。この性質を

利用して,この素子の円偏光反射の強度制御を試みた。アンモニアにより

導電性高分子層を脱ドープ(還元)したところ,赤外域でも左円偏光反

射が生じた。一方,酸化状態はこの長波長領域での反射は見られなかった。

これは,ポリアニリンのドープ状態で発生するポーラロン(ラジカルカチ

オン)が長波長領域の光を吸収するためと考えられるという。また,右円

偏光の照射では,構造色に由来する550〜600nmの反射帯は見られなかっ

た。また,454nmで平面偏光であるP偏光はS偏光の2.5倍,584nmでは1.5

倍の反射強度が見られた。

ポリアニリン自体には右あるいは左に偏った円偏光反射はないことから,

この素子では,ポリアニリン層は入射光,反射光の強度を調整する光学フ

ィルターとしてのみ働き,その下のさやばね層が円偏光を反射したと示唆

される。円偏光を反射する生物として確認されているのは一部の昆虫だけ。

研究グループは今後,アオドウコガネと異なる反射光帯域をもつ昆虫につ

いても同様の実験を行ない,バイオ/合成光機能材料による可変多色円偏

光反射素子の開発を進める。

【展望】特に,生体材料の光機能性と導電性高分子の外場応答性を組み合

わせたバイオ/合成光機能材料は,三次元ディスプレーの素子や量子コンピ

ューターの材料など,次世代の光機能材料開発に新しい展開をもたらす。

【掲載誌】

Circularly polarized reflection spectra of a photonic beetle and preparation of tunable circularly

polarized light reflecting device consisting of conductive polymer/beetle exoskeleton

【掲載誌】Next Materials

【DOI】10.1016/j.nxmate.2025.100516

水素は,カーボンニュートラルの実現,さらには資源・エネルギー・環境

問題の解決のために欠かせない物質.現在の化学工業では,触媒を使って

石油や天然ガスのような化石燃料と水を高温高圧下で反応させて水素を製

造する.このようにして得られる水素はグレー水素と呼ばれ,化石燃料を

消費しながら二酸化炭素を排出して製造されています.そのため,化石燃

料を使わずに,二酸化炭素を放出せずに再生可能エネルギーを使って水を

分解して得られるグリーン水素が注目されている【図1】.このグリーン

水素は,燃料電池車や水素エンジン車などのクリーンエネルギーとしての

みならず,e-fuel,e-chemical,グリーンアンモニアを合成するために必

須な原料です.安価で豊富なグリーン水素を製造する方法が確立すれば,

資源・エネルギー・環境問題が解決すると言っても過言でない。

1.特開2025-8741 光触媒及びその製造方法、並びに前記光触媒を用いた

水の分解方法 住友金属鉱山株式会社他

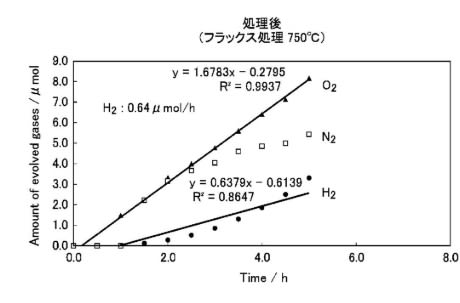

【要約】図7Bのごとく、ScVO4を主成分化合物として含む複合酸化物

粒子を備える光触媒の製造方法であって、スカンジウム(Sc)及びバナ

ジウム(V)原料を混合して原料混合物を得る工程と、前記原料混合物を

680℃以上の温度で焼成して反応生成物を得る工程と、前記反応生成物

をフラックス中で熱処理して被熱処理反応生成物を得る工程と、を備える

方法。

【図7B】実験例3のScVO4複合酸化物粒子について水分解光触媒活

性評価結果を示す。

【発明の効果】

本発明によれば、水分解性能に特に優れる光触媒及びその製造方法が提

供される。また、本発明によれば、前記光触媒を用いた水の分解方法が提

供される。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ScVO4を主成分化合物として含む複合酸化物粒子を備え

る光触媒の製造方法であって、 スカンジウム(Sc)原料及びバナジウム

(V)原料を混合して原料混合物を得る工程と、

前記原料混合物を680℃以上の温度で焼成して反応生成物を得る工程と、

前記反応生成物をフラックス中で熱処理して被熱処理反応生成物を得る

工程と、を備える方法。

【請求項2】 前記フラックスがアルカリ金属元素の塩化物、炭酸塩、及

び水酸化物、並びに酸化バナジウム(V2O5)からなる群から選択され

る1種以上である、請求項1に記載の方法。

【請求項3】 前記フラックスが塩化ナトリウム(NaCl)と塩化カリ

ウム(KCl)の混合物である、請求項2に記載の方法。

【請求項4】 請求項1~3のいずれか一項に記載の方法で得られた光触媒。

【請求項5】 請求項4に記載の光触媒と水とを含む懸濁液に紫外光を照

射し、それにより前記水を分解して水素と酸素を発生させる、水の分解方

法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】【0001】 本発明は、光触媒及びその製造方法、並びに前

記光触媒を用いた水の分解方法に関する。

【背景技術】【0002】 地球温暖化や化石資源枯渇の問題から、光触

媒を用いた水の分解反応に関する技術開発が注目を集めている。水の分解

反応を利用することで、太陽光エネルギーを水素などの化学エネルギーに

変換して有効活用することができる。【0003】

光触媒を用いた水の光分解では、微粒子状の半導体粒子を水中に分散させ、

これに光照射することで水素と酸素が生成する。半導体粒子のバンドギャ

ップ以上のエネルギーをもつ光を半導体粒子が吸収すると、価電子帯の電

子が伝導帯に励起される。それに伴い、負の電荷をもつ自由電子が伝導帯

に生じるとともに、正の電荷をもつ正孔が価電子帯に生成する。これらは

半導体粒子の表面に移動し、そこで正孔が水を酸化して酸素を発生させ、

自由電子が水素イオンを還元して水素を発生させる。

【0004】 水分解反応を起こす上で、半導体粒子のバンドギャップ以

上のエネルギーをもつ光を照射する必要がある。言い換えれば、半導体粒

子は、そのバンドギャップよりも大きいエネルギーをもつ光しか吸収でき

ない。

【0005】 従来から、酸化チタンが光触媒材料として知られている。

しかしながら、酸化チタンはバンドギャップが3.0eV以上と大きく、

アナターゼ型酸化チタンは酸素生成速度が低い。非特許文献1によると、

ルチル型酸化チタンは、Rh、Pt又はPdを助触媒とした場合に、水分

解を可能とするとされているものの、RhCrOx触媒を担持した場合に

水分解活性を示さず、逆反応を防止しにくい。したがって、高効率化に適

さない。

【0006】そのため、酸化チタン以外の光触媒材料の開発が進んでおり、

そのうち、バナジウム系化合物が注目を集めている。例えば、酸化バナジ

ウム(V2O5)や単斜晶バナジン酸ビスマス(BiVO4)は、酸化物で

ありながら適切なバンドギャップ(2.3eVもしくは2.4eV)を有

し、優れた酸素生成型光触媒として知られる。しかしながら、伝導帯の下

端が水素生成準位より貴なために、水分解触媒ではなく、水素発生触媒と

組み合わせたZスキーム型光触媒として利用されることが多い。

【0007】 バナジウム系化合物に関する文献として、特許文献1には、

BiVO4からなる光触媒粒子が開示されている。具体的には、水素発生

用可視光応答型光触媒粒子と、酸素発生用可視光応答型光触媒粒子とを含

む複合光触媒について、酸素発生用可視光応答型光触媒粒子がBiVO4

等であること、及び可視光による水の光分解反応に複合触媒を用いること

が記載されている(特許文献1の請求項1及び9)。

【0008】水の分解反応とは異なる用途に用いられるものではあるが、

特許文献2には、バナジン酸ビスマス(BiVO4)のBiサイトの一部

にランタン(La)がドープされてなる可視光応答型光触媒が開示されて

いる(特許文献2の請求項1)。特許文献2には、当該光触媒に関して、

Laドープにより、BiVO4の価電子帯上端位置が下がり、酸化力が高

まり、その結果、有機物の分解能を高めることが可能になると記載されて

いる(特許文献2の[0008])。

【0009】

【特許文献1】 国際公開第2014/046305号

【特許文献2】 特開2020-040830号公報

【非特許文献】

【0010】【非特許文献1】Maeda, Kazuhiko. Photocatalytic properties

of rutile TiO2 powder for overall water splitting. Catalysis Science &

Technology 4.7 (2014): 1949-1953.

【発明の概要】【発明が解決しようとする課題】【0011】

このように、バナジウム系化合物からなる光触媒材料が提案されるもの

の、従来の材料には改良の余地があった。すなわち、水を分解して水素を

発生させるためには、光触媒材料の伝導帯下端の電位が水素生成電位より

も卑である必要がある。また、水を分解して酸素を発生させるためには、

価電子帯上端の電位が酸素発生電位よりも貴であることが必要である。こ

こで、水素生成電位とは、水中のプロトンを還元して水素ガスを生成させ

る電位である。また酸素発生電位とは、水を酸化させて酸素を発生させる

電位である。

【0012】 そのため、光触媒材料が光を吸収して水を分解し、それによ

り水素と酸素の両方を発生させるためには、光触媒材料のバンドギャップ

が光エネルギーよりも小さく、さらに伝導帯下端電位が水素発生電位より

も卑であり、且つ価電子帯上端電位が酸素発生電位よりも貴であることが

必要である。

【0013】 この点、酸化バナジウム(V2O5)は、バンドギャップ

(2.7eV)がアナターゼ型酸化チタンよりも小さいものの、伝導帯下

端が水素発生電位よりも貴な電位側にあるため、励起された電子を水素発

生に利用できない。またV2O5は水に溶解してコロイド状に変質するため、

水中で安定して利用することができない。

【0014】 単斜晶BiVO4も、バンドギャップ(2.4eV)がアナ

ターゼ型酸化チタンよりも小さいものの、V2O5と同様に伝導帯の下端

が水素発生電位より貴なため、電子を水素発生に利用できない。特許文献

1で提案される複合光触媒は、BiVO4等の酸素発生用光触媒粒子の他

に、ロジウムドープチタン酸ストロンチウム等の水素発生用光触媒粒子を

必要とする(特許文献1の請求項1及び5)。

【0015】 さらに、特許文献2ではLaドープBiVO4からなる光触

媒が提案されるものの、この光触媒は有機物分解用であり、水分解用では

ない。実際、特許文献2にはLaドープBiVO4の伝導帯下端の電子エ

ネルギー準位が従来のBiVO4と一致していることが示されている(特

許文献2の[0044]及び図4)。そのため、この文献で提案される光

触媒(LaドープBiVO4)は、従来のBiVO4と同様、水素イオン

を還元して水素を発生させることはできないと考えられる。

【0016】 このような状況のもと、ScVO4を主成分として含む新規

なバナジウム系化合物光触媒は、バンドギャップが比較的小さく、水分解

用光触媒として有望であるとの知見を得て、本発明者らの一部は、この光

触媒に関する特許出願を行った(特願2023-030812号)。

【0017】 本発明者らがさらに検討を進めた結果、ScVO4を主成分

として含む光触媒の製造方法において、原料混合物を所定温度で焼成して

反応生成物を得、さらに得られた反応生成物をフラックス中で熱処理する

という手法を採用することで、特に水分解性能に優れる光触媒が得られる

との知見を得た。

【0018】 本発明は、このような知見に基づき完成されたものであり、

水分解性能に特に優れる光触媒及びその製造方法の提供を課題とする。ま

た、本発明は、前記光触媒を用いた水の分解方法の提供をも課題とする。

【課題を解決するための手段】

【0019】 本発明は、下記(1)~(5)の態様を包含する。なお、

本明細書において「~」なる表現は、その両端の値を含む。すなわち、

「X~Y」は「X以上Y以下」と同義である。【0020】

(1)ScVO4を主成分化合物として含む複合酸化物粒子を備える光触

媒の製造方法であって、 スカンジウム(Sc)原料及びバナジウム(V)

原料を混合して原料混合物を得る工程と、 前記原料混合物を680℃以上

の温度で焼成して反応生成物を得る工程と、 前記反応生成物をフラックス

中で熱処理して被熱処理反応生成物を得る工程と、を備える方法。

【0021】(2)前記フラックスがアルカリ金属元素の塩化物、炭酸塩、

及び水酸化物、並びに酸化バナジウム(V2O5)からなる群から選択さ

れる1種以上である、上記(1)の方法。

【0022】(3)前記フラックスが塩化ナトリウム(NaCl)と塩化

カリウム(KCl)の混合物である、上記(2)の方法。

【0023】(4)上記(1)~(3)のいずれかの方法で得られた光触

媒。

【0024】(5)上記(4)の光触媒と水とを含む懸濁液に紫外光を照

射し、それにより前記水を分解して水素と酸素を発生させる、水の分解方法。

この項つづく

合組成物の製造方法 株式会社宇宙環境保全センター

【要約】下図1のごとく光触媒金属として代表的な酸化チタンを使わず、金

属イオンの存在下において化石サンゴ等の天然物を含む炭酸カルシウムを、

ケイ酸溶液、および陽イオン溶液で処理することにより、炭酸カルシウム

配合金属イオン化合物を多孔性ケイ酸塩で被覆することを特徴とする、炭

酸カルシウム配合ケイ酸塩被覆金属イオン化合複合組成物の製造方法、本

発明は、EUヨーロッパ圏で昨今叫ばれている酸化チタンのナノマテリア

ルとしての健康への懸念を背景に、既存の高度な技術や高価な材料を用い

ず、より安全で安心な材料を活用して光触媒効果を高め、食品、飼料、肥

料、化粧品または医薬部外品の成分あるいはコーティング剤の成分として

配合可能である炭酸カルシウム配合ケイ酸塩被覆金属イオン化合複合組成

物の製造方法に関する。

図1.本発明の炭酸カルシウム配合ケイ酸塩被覆金属イオン化合複合組成物

の製造方法の、実施例1における金属イオンの添加効果を示すグラフであ

る。炭酸カルシム(化石サンゴ)の配合のもと、金属イオン化合物に多孔

性ケイ酸塩を被覆することで光触媒効果が実現する。なお、測定条件とし

て各サンプル100mgに対してメチレンブルー(660nm波長におけ

る吸光度が0.854になる濃度)を10ml混合し、紫外線(2mW/

cm2)を照射した。

【発明の効果】

この発明の炭酸カルシウム配合ケイ酸塩被覆金属イオン化合複合組成物

の製造方法において、前記炭酸カルシウム配合ケイ酸塩被覆金属イオン化

合複合組成物は、光が照射された際の酸化還元作用により、多孔性ケイ酸

塩や化石サンゴが吸着した汚れや臭い、細菌等を分解除去する作用を有す

る。ケイ酸塩は汚れや臭い、細菌等を吸着保持する機能を有する。例えば

窒素酸化物や過酸化脂質、アンモニアやアルデヒド類、大腸菌等の細菌や

ウィルスを吸着できる(セラミック)素材である。また、吸着機能のある

多孔質材であるゼオライトや珪藻土、炭をさらに配合した複合組成物でも

良い。

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ケイ酸化合物、またはケイ酸イオンを含まず、Caイオン、Mgイオン

の一つ以上、および金属イオンを含む陽イオン溶液(以下、「陽イオン溶

液」という。)に炭酸カルシウムを配合し、炭酸カルシウムの一部、また

は全部が溶解して生成する炭酸カルシウム配合金属イオン化合物に、Ca

イオンおよびMgイオンを含まず、ケイ酸化合物、またはケイ酸イオンを

含むケイ酸溶液(以下、「ケイ酸溶液」という。)を混合することにより、

炭酸カルシウム配合金属イオン化合物を多孔性ケイ酸カルシウム、または

ケイ酸マグネシウム、またはケイ酸カルシウムマグネシウムで被覆するこ

とを特徴とする炭酸カルシウム配合ケイ酸塩被覆金属イオン化合複合組成

物の製造方法であって、前記陽イオン溶液は、さらに繊維状物質を含有し、

前記陽イオン溶液は、Feイオン、Agイオン、Cuイオンから選ばれ

る1つ以上の金属イオン(以下、「該金属イオン」という。)を、炭酸カ

ルシウムに対して0.001~20重量部含み、 前記陽イオン溶液は、

該金属イオンを混合することにより炭酸カルシウムを溶解する酸性度を有

することを特徴とする炭酸カルシウム配合ケイ酸塩被覆金属イオン化合複

合組成物の製造方法。

【請求項2】 前記繊維状物質は、絹由来のセリシン、またはフィブロイン

の繊維状タンパク質であることを特徴とする、請求項1に記載の炭酸カル

シウム配合ケイ酸塩被覆金属イオン化合複合組成物の製造方法。

【請求項3】 前記炭酸カルシウム、および該金属イオンの配合量は、前

記炭酸カルシウムが化石サンゴ単独、または炭酸カルシウム単独、もしく

はそれらの混合物からなり、炭酸カルシウムに対し、該金属イオンが0.0

01~20重量部、残部が炭酸カルシウムと多孔性ケイ酸塩からなる、請

求項1に記載の炭酸カルシウム配合ケイ酸塩被覆金属イオン化合複合組成

物の製造方法。

【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】

本発明は、既存の高度な技術や高価な材料を用いず、また、光触媒金属と

して二酸化チタンを使わずに、より簡易な方法、かつ安価で安心安全な材

料を活用して光触媒効果を高め、食品、飼料、肥料、化粧品または医薬部

外品の成分あるいはコーティング剤の成分として配合可能である、炭酸カ

ルシウムを応用した炭酸カルシウム配合ケイ酸塩被覆金属イオン化合複合

組成物の製造方法に関する。

【背景技術】【0002】

従来、酸化チタンは光触媒としては言うまでもなく、塗料、着色料、食品

添加物などの種々の用途に使用されており、特に酸化チタンをアパタイト

で被覆した光触媒機能を有する素材を環境浄化化粧料素材として用いるこ

とが特開2007-169164号公報(特許文献1参照)において提案

されている。化粧品として酸化チタン光触媒を配合した場合、光エネルギー

による活性・分解力を基材である皮膚に直接及ぼさないためには光触媒金

属へのアパタイト等の被覆構造が必要不可欠であるが、ナノサイズの酸化

チタンが化粧品素材として使用される場合の皮膚浸透性などの健康への影

響について、酸化チタンの粒径までは言及されていない。

【0003】 また、特開2014-184349(特許文献2参照)、段

落番号0021には、金属イオンと炭酸カルシウムを配合した化粧品や食

品添加物としての酸化チタンの活性を向上させる製造方法について開示さ

れているが、食品添加物として摂取される酸化チタンがナノサイズである

場合の、ヒトの健康への影響については言及されていない。

【0004】 特許7193192号(特許文献3参照)には、金属イオン

配合ケイ酸塩を被覆した酸化チタンの製造方法が開示されているが、光触

媒機能を有する基材として従来の酸化チタンを配合する製造方法であり、

酸化チタン不使用の本願とは根本的な違いがある。一方で、酸化チタンを

使用しない高活性光触媒として、特開2015-54299(特許文献4

参照)には酸化鉄、特開2016-10750(特許文献5参照)にはオ

キシ水酸化鉄粒子が銅酸化物粒子の表面及び内部に結合した、酸化チタン

不使用の光触媒製造方法も開示されている。

【0005】 さらに近年は、オキシ水酸化鉄を応用した酸化チタンを凌

駕する光触媒性能を実現する技術(非特許文献6参照)や、酸化チタンの

代替品として二核鉄イオンを多孔質シリカで安定化させた酸化鉄系材料(

非特許文献7参照)の開発も進んでいる。

【先行技術文献】【特許文献】【0006】

【特許文献1】 特開2007-169164号公報

【特許文献2】 特開2014-184349号公報

【特許文献3】 特許第7193192号公報

【特許文献4】 特開2015-54299号公報

【特許文献5】 特開2016-10750号公報

【非特許文献6】東京理科大学、“プレスリリース”、[online]、2020年2

月27日、[2023年1月6日検索]、インターネット

<URL:https://www.tus.ac.jp/today/archive/20200227001.html>

【非特許文献7】広島大学、“研究成果”、[online]、2022年5月26日

、[2023年1月6日検索]、

インターネット<URL:https://www.hiroshima-u.ac.jp/news/71669>

図2.本発明の炭酸カルシウム配合ケイ酸塩被覆金属イオン化合複合組成物

の製造方法の、実施例2における金属イオンの添加効果を示すグラフであ

る。なお、測定条件として各サンプル100mgに対してメチレンブルー

(660nm波長における吸光度が0.824になる濃度)を10ml混

合し、紫外線(2mW/cm2)を照射した。Feイオン、Mgイオン、

ケイ酸イオンのいずれか1つに炭酸カルシウム(化石サンゴ)を配合し

ても光触媒作用は発現しない。つまり、金属イオンと炭酸カルシウムだけ

の炭酸カルシウム配合金属イオン化合物では光触媒作用は発現しない。

図3.本発明の炭酸カルシウム配合ケイ酸塩被覆金属イオン化合複合組成物

の製造方法の、実施例3におけるFeイオンとケイ酸溶液、陽イオン溶液

の添加効果を示すグラフである。なお、測定条件として各サンプル10m

gに対してメチレンブルー(660nm波長における吸光度が0.824

になる濃度)を10ml混合し、紫外線(2mW/cm2)を照射した。

Feイオンを含む陽イオン溶液に炭酸カルシウム(化石サンゴ)を配合し

て生成したFeイオン化合物を、ケイ酸溶液で処理することによって光触

媒作用が発現する。図3にあるように、Feイオンを陽イオン溶液に2重

量部(炭酸カルシウム(化石サンゴ)に対して)以上添加することによっ

て、光触媒反応は著しく促進される。

図4.本発明の炭酸カルシウム配合ケイ酸塩被覆金属イオン化合複合組成物

の製造方法の、実施例4におけるMgイオンとケイ酸溶液、陽イオン溶液

の添加効果を示すグラフである。なお、測定条件として各サンプル100

mgに対してメチレンブルー(660nm波長における吸光度が0.824

になる濃度)を10ml混合し、紫外線(2mW/cm2)を照射した。

Mgイオンを含む陽イオン溶液に炭酸カルシウム(化石サンゴ)を配合し

て生成したMgイオン化合物を、ケイ酸溶液で処理することによって光触

媒反応が発現する。図4にあるように、Mgイオンを陽イオン溶液に10

重量部(炭酸カルシウム(化石サンゴ)に対して)添加することによって、

光触媒反応は最も促進される。

図5.本発明の炭酸カルシウム配合ケイ酸塩被覆金属イオン化合複合組成物

の製造方法の、実施例5におけるFeイオンとケイ酸溶液、陽イオン溶液

の添加効果を示すグラフである。なお、測定条件として各サンプル100

mgに対してメチレンブルー(660nm波長における吸光度が0.82

4になる濃度)を10ml混合し、紫外線(2mW/cm2)を照射した。

Feイオンを含む陽イオン溶液に炭酸カルシウム(化石サンゴ)を配合し

て生成したFeイオン化合物を、ケイ酸溶液で処理することによって光触

媒反応が発現する。陽イオン溶液にFeイオンを2重量部(炭酸カルシウ

ム(化石サンゴ)に対して)添加した。図5にあるように、ケイ酸イオン

は5重量部以上添加することによって、光触媒作用が発現する。

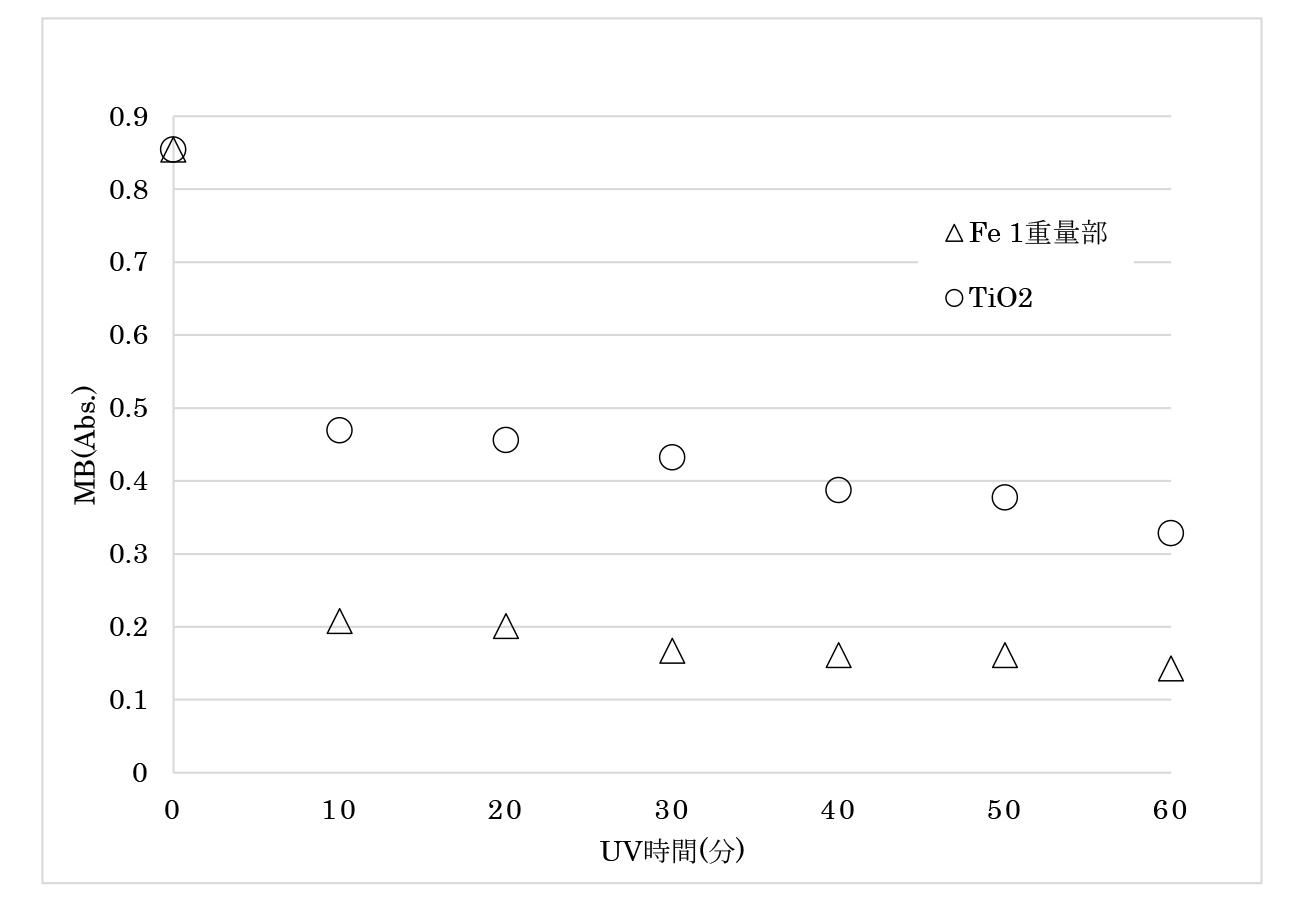

の製造方法の、実施例6におけるFeイオン、Cuイオン、Agイオンと

ケイ酸溶液、陽イオン溶液の添加効果を示すグラフである。なお、測定条

件として各サンプル100mgに対してメチレンブルー(660nm波長

における吸光度が0.886になる濃度)を10ml混合し、紫外線(2

mW/cm2)を照射した。Agイオンを0.2重量部含む陽イオン溶液、

Cuイオンを0.6重量部(炭酸カルシウム(化石サンゴ)に対して)含む

陽イオン溶液、さらにFeイオンを1重量部(炭酸カルシウム(化石サン

ゴ)に対して)含む陽イオン溶液のそれぞれに炭酸カルシウム(化石サン

ゴ)を配合して生成した各金属イオン化合物をケイ酸溶液で処理すること

で顕著に光触媒効果が発現する。

図7・本発明の炭酸カルシウム配合ケイ酸塩被覆金属イオン化合複合組成

物の製造方法の、実施例7におけるFeイオン、Ptコロイドを添加して

生成した金属イオン化合複合組成物とケイ酸溶液の添加効果を示すグラフ

である。なお、測定条件として各サンプル100mgに対してメチレンブ

ルー(660nm波長における吸光度が0.854になる濃度)を10ml

混合し、紫外線(2mW/cm2)を照射した。

図8.【図8】本発明の炭酸カルシウム配合ケイ酸塩被覆金属イオン化合複

合組成物の製造方法の、実施例8におけるシルクたんぱく質の添加効果を

示すグラフである。なお、測定条件として各サンプル100mgに対して

メチレンブルー(660nm波長における吸光度が0.854になる濃度

)を10ml混合し、紫外線(2mW/cm2)を照射した。

図9.本発明の炭酸カルシウム配合ケイ酸塩被覆金属イオン化合複合組成物

の製造方法の、実施例9におけるナノセルロース繊維の添加効果を示すグ

ラフである。なお、測定条件として各サンプル100mgに対してメチレ

ンブルー(660nm波長における吸光度が0.854になる濃度)を

10ml混合し、紫外線(2mW/cm2)を照射した。

この項つづく

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます