【どこまで還元するのか】

まだ素案の段階なのだが、バイオマスを活用するアプリケーションとして日用品の見直しを考えていて、最近、同級生の

友達に相談したり、NPO法人 おうみ木質バイオマス利用研究会「木質バイオマス」の佐々木浩さんにサンプルづくりの依

頼をお願いに伺ったりしていた。簡単にいうと陶器などとオーバーラップするのだが漆器の拡張することで低カーボン排

出量な商品普及活動の一環なのだ。その加工プロセスはというと大別して2つあり、切り出した木材を自動木工旋盤装置

などで加工し表面処理商品にするのだが、木屑も使い古した商品もバイオマス原料として回収し百パーセント再利用する

といういうものだ。もう1つは、間伐材や木材を微粉末にして、これにバインダー、改質剤さらには現行の石油由来のプ

ラスチックを加え金型で加熱圧縮成形するというものだが、後者はどこまで還元するのかという選択肢が残る。つまり、

完全にバイオマス精油(あるいはバイオマスアルコール)までに完全還元し、ポリ乳酸などの生分解性プラスチックなど

として成形するのかという課題だ。そこが決まれば、安全性や意匠性とコストということになる。

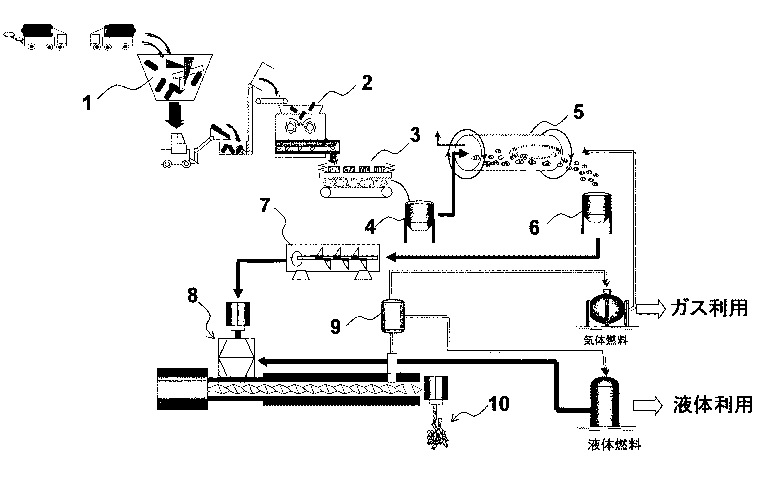

このことをもう少しくわしくいうと、下の図の8の破砕機で粉体としてとりだすのか、液体化したところで取り出すのか

違いということになる。

粗破砕機3 異物除去装置4 バイオマス原料槽5 乾燥機6 専用保管槽7 粉砕機8 押出混練機9 蒸留塔10 残渣物11

装入口12 ベント部13a、13b 混練部14 粉砕・混合部15 圧縮・反応部16 固体・気液体分離部17 ダイス部

18 吐出部19 スクリュー20 シリンダー21 加熱手段

どんなイメージかと彼から説明を求められたとき、ぱっと見ではボーンチャイナの皿だと思い間違えるような光沢、色彩

質感を持っていて手に取ると軽く、音響が違うことに気付くそんな仕上がりを求めているのだというと、木質を求めるバ

イヤーがいるのだというので、それはそれで良いのですと答えた。そして、量産ということでは白磁のような漆器があっ

ても良いし、セラミックと較べコスト的には割高となるだろうかもしれないが、乾燥状態で変形変わるし、削りだし方向

で表面粗さも異なるというも含めての木工用NC装置で微妙な凹凸や三次元加工すれば付加価値が出るのでははないかと考

えていると付け加えた。その場ではいえなかったが、インターネットでのオーダメイドCAMも可能だ。唯一比重が軽いので

(セラミックスの約1/3~1/4?)、水洗いなどは不自由するということがあるが複合材的な製作方法もいれると解決可能

だと思う。友達には塗料屋や鉄屋やプラント設計屋、電気屋、洗濯屋(ただし、半導体などの電子機器向けの)、木地師

などのネットワークの立ち上げはその気になれば直ぐにできるが、そこはそれ、車の油代や事務諸経費は全て自分の持ち

出しだから萎縮してしまえば実現できっこないわけで、試作品のできあがりをみて判断するしかない。

【有機薄膜系の非ITO化】

【符号の説明】 10 透明導電フィルム 12 支持体 14 導電メッシュ 16 第一の導電性ポリマー層 18 第二の導電性ポリ

マー層 20 開口部 22 光電変換層(バルクへテロ型)24 対向電極 30 有機薄膜太陽電池

ところで、有機薄膜太陽電池のような有機電子デバイスにおいては、受光側の電極は高い透明性を有することが発電効率

の点から好ましく、透明電極には、通常、金属酸化物薄膜が用いられ、透明性が高いことからインジウム錫酸化物(IT

O)が主に使用されてきた。しかし、ITO膜は気相法で形成され、高価で、気相法製膜の製造設備も必要で、効率を上

げるため、膜厚を上げると透明性が低下することから、代替となる電極材料が求められているのが現状だ。つまりは、軽

量、低コスト、可撓性を有する有機電子デバイスを得るには、ITOを用いずに必要性能を満たした透明導電フィルムが

必要となり、この目的のために、導電性の金属メッシュと導電性ポリマーとを組み合わせた透明導電フィルムが開示され

ているし、PET基板上に陽極として2層構造の導電性ポリマー層を形成した有機太陽電池が提案されている。このこと

は、色素増感型太陽電池などでも同じでいろいろ改善されてきている。本格的な薄膜系太陽電池の実用化段階に突入した

いま、関係者の奮闘に期待したい。

■

■

【新芽ブーム】

JAの野菜館で空芯菜の新芽を買ってきた彼女が、最初はなにかわからず訪ねるのでエンドウ豆の新芽ではないかと返事し

ていたのだが、商品ラップを持ってきて再びたづねる、空心菜ってなにと。最近は一寸した新芽ブームでこれはもやし、

カイワレ、緑豆の延長なのだと勝手に思いえがいているのだが、例により、ここからイメージが膨らむこととなる。そう、

豆という豆は新芽にできるし、種の発芽なのだから種類は尽きないが、世界中の全ての植物の種を発芽させてみて、その

解析から選択すれば、「新芽事業」(スプラウト)の世界展開が可能となる。これは後進国の食糧問題の解決の一助にな

ること、間違いない。

それにしても、ことしの厳冬で、野菜やイチゴの高騰が話題となっている。長いこと工業製品の自動生産技術研究開発に

関わってきたので、農業などの一次産業の「停滞」に横目で歯がゆい思いで見つめてきた。気象環境変動リスクを克服し

安定生産するのかというテーマはその最たる課題だし、その問題解決方法もわかっている。つまり、「農業の工業化」で、

土地の呪縛からいかに脱出するのかということで、「高床培地法+工場生産方式」→「植物工場」であり、そのための法

整備である。そのことをキッチリと議論できてこそ、「TPP参加」の是非を議論すべきだったと思っている。これは水産、

林業も同様で、「市場開放」以前の問題。ここを外してしまってはダメだということに他ならない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます