彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救ったと

伝えられる招と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え(戦国時代の井伊

軍団編成の一種、あらゆる武具を朱りにした部隊編成のこと)と兜(かぶ

と)を合体させて生まれたキャラクタ-。

【季語と短歌:11月13日】

冬北斗気鬱と言えど心は昴 ![]()

高山 宇 (赤鬼)

※11月に台風が三つとは記録にないと報じる。

やんぬるかな むべなり。

⬛ 失速「EV」相次ぐ火災事故で広がる不信の連鎖⓷

リチウム二次電池の安全工学的考察⓷

1. 特開2024-159862 正極活物質およびこれを含むリチウム二次電池

エコプロ ビーエム カンパニー リミテッド※

※掲載文字数が大きく、詳細に渡り考察したいので、分割掲載する

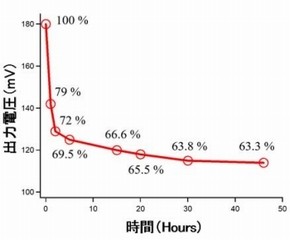

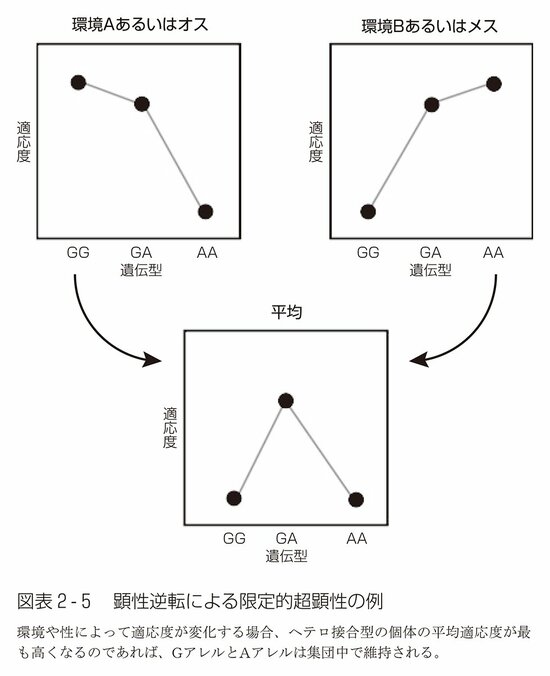

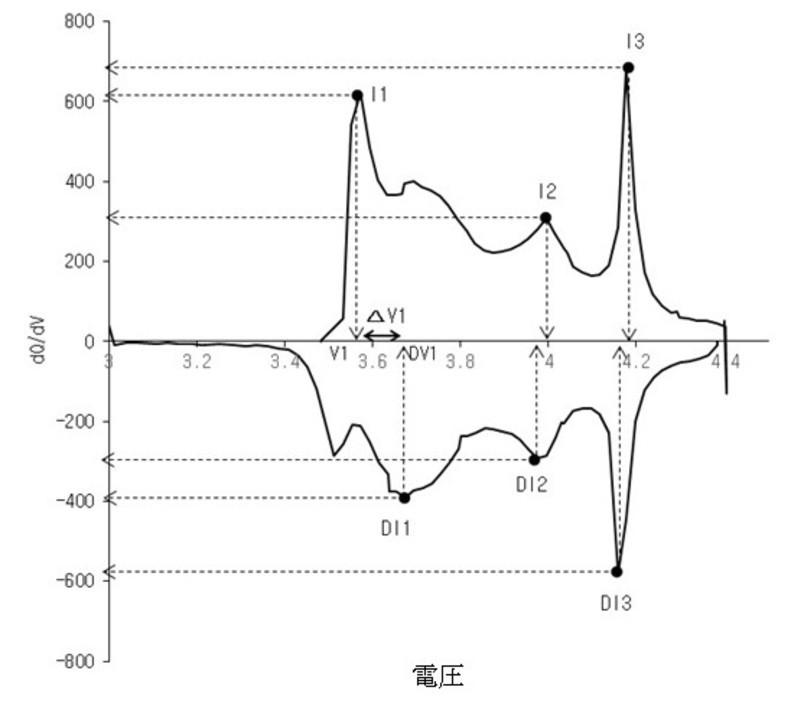

【要約】図1のごとく、正極活物質およびこれを含むリチウム二次電池に

関し、より具体的に、所定の条件で充放電を行ったとき、3サイクル目の

電圧Vおよび電池容量Qを有し、X軸を前記電圧Vとし、Y軸を、前記電

池容量Qを前記電圧Vで微分した値dQ/dVで示したグラフにおいて、

所定のピーク強度比および電圧比を示す正極活物質とこれを含むリチウム

二次電池に関する。

【背景技術】リチウム二次電池は、リチウムイオンの可逆的なインターカ

レーション/デインターカレーションが可能な物質を正極と負極活物質と

して使用し、前記正極と負極との間に有機電解液またはポリマー電解液を

充填させて製造する。リチウム二次電池の正極活物質としては、リチウム

複合酸化物が使用されており、その例として、LiCoO2、LiMn2

O4、LiNiO2、LiMnO2等の複合酸化物が研究されている。

【0005】 前記正極活物質のうちLiCoO2は、寿命特性および充放

電効率に優れていて、最も多く使用されているが、原料として使用される

コバルトの資源的限界によって高価なので、価格競争力に限界があるとい

う短所を有している。

LiMnO2、LiMn2O4等のリチウムマンガン酸化物は、熱的安全性

に優れ、価格が安いという長所があるが、容量が小さくて、高温特性が悪

いという問題点がある。また、

LiNiO2系正極活物質は、高い放電容量の電池特性を示しているが、

Liと遷移金属との間のカチオンミキシング(cation mixing)

問題に起因して合成が難しく、これにより、レート(rate)特性に大

きな問題点がある。【0007】また、このようなカチオンミキシングの

深化程度に応じて多量のLi副産物が発生することとなり、これらのLi

副産物の大部分は、LiOHおよびLi2CO3の化合物からなるので、

正極ペーストの製造時にゲル(gel)化する問題点と電極の製造後に充

放電の進行によるガス発生の原因となる。残留のLi2CO3は、セルの

スウェリング現象を増加させて、サイクルを減少させると共に、バッテリ

ーが膨らむ原因となる。【0007】 また、このようなカチオンミキシン

グの深化程度に応じて多量のLi副産物が発生することとなり、これらの

Li副産物の大部分は、LiOHおよびLi2CO3の化合物からなるの

で、正極ペーストの製造時にゲル(gel)化する問題点と電極の製造後

に充放電の進行によるガス発生の原因となる。残留のLi2CO3は、セ

ルのスウェリング現象を増加させて、サイクルを減少させると共に、バッ

テリーが膨らむ原因となる。【0008】このような短所を補完するため

に、二次電池の正極活物質としてNi含量が50%以上のHigh-Ni

正極活物質の需要が増加し始めた。しかしながら、このようなHigh-

Ni正極活物質は、高容量特性を示すが、正極活物質中のNi含量が増加

するにつれて、Li/Ni cation mixingによる構造的不安

定性をもたらす問題点がある。このような正極活物質の構造的不安定性に

よって高温だけでなく常温でもリチウム二次電池が急激に劣化することが

ある。 したがって、このようなHigh-Ni正極活物質の問題点を補完

するための正極活物質の開発が必要である。

【発明の概要】【0014】特に、本出願人は、正極活物質中、Ni含量

が50%以上、好ましくは、80%以上のHigh-Ni正極活物質にお

いて、前記正極活物質を所定の条件で充放電を行ったとき、3サイクル目

の電圧Vおよび電池容量Qを有し、X軸を前記電圧Vとし、Y軸を前記電

池容量Qを前記電圧Vで微分した値dQ/dVで示したグラフにおいて前

記正極活物質が所定のピーク強度比および電圧比を満たす場合、前記正極

活物質の電気化学的特性および安定性がさらに向上することができること

を知見するに至った。【0015】これによって、本発明は、所定の条件

で充放電を行ったとき、3サイクル目の電圧Vおよび電池容量Qを有し、

X軸を前記電圧Vとし、Y軸を前記電池容量Qを前記電圧Vで微分した値

dQ/dVで示したグラフにおいて、後述する所定のピーク強度比および

電圧比を示す正極活物質を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】【0018】本発明の一態様によれば、リ

チウムのインターカレーション/デインターカレーションが可能なリチウ

ム複合酸化物を含む正極活物質が提供される。前記正極活物質に含まれた

前記リチウム複合酸化物は、少なくともNiとCoを含むことができる。

また、前記リチウム複合酸化物は、NiおよびCoに加えて、Mnおよび

/またはAlをさらに含むことができる。一実施例において、前記正極活

物質は、前記正極活物質を正極とし、リチウムホイルを負極とするリチウ

ム二次電池において下記の充放電条件で充放電を行ったとき、

[充放電条件]

1サイクル:

-Cut off voltage 3.0V~4.3V

-充電:0.1C(CCCV)/放電:0.1C(CC)

2サイクル:

-Cut off voltage 3.0V~4.3V

-充電:0.1C(CCCV)/放電:0.1C(CC)

3サイクル:

-Cut off voltage 3.0V~4.4V

-充電:1C(CCCV)/放電:1C(CC)

【0022】サイクル目の電圧Vおよび電池容量Qを有し、X軸を前記電

圧Vとし、Y軸を前記電池容量Qを前記電圧Vで微分した値dQ/dVで

示したグラフにおいて、下記の式1によって定義されたピーク強度比(A)

を満たすことができる。

[式1]

I1/I2≧1.4

(式1で、I1は、充電領域で3.0V~3.8Vの間に現れるピークの

y軸値dQ/dVであり、I2は、充電領域で3.8V~4.1Vの間に

現れるピークのy軸値dQ/dVである)

また、前記正極活物質は、下記の化学式1で表されるリチウム複合酸化物

を含むことができる。

[化学式1]

LiaNi1-(b+c+d+e)CobM1cM2dM3eOf

【0027】

(ここで、M1は、MnおよびAlから選ばれる少なくとも1つであり、

M2およびM3は、それぞれ独立して、Al、Ba、B、Ce、Cr、Mg、

Mn、Mo、Na、K、P、Sr、Ti、W、NbおよびZrから選ばれ、

M1~M3は、互いに異なり 0.90≦a≦1.05、0≦b≦0.10、

0≦c≦0.10、0≦d≦0.025、0≦e≦0.025、1.0≦f≦

2.0である)

また、本発明の他の態様によれば、本願に定義された正極活物質を含む正

極が提供される。しかも、本発明のさらに他の態様によれば、本願に定義

された正極を使用するリチウム二次電池が提供される。

【発明の効果】【0030】 本発明による正極活物質は、所定の条件で充

放電を行ったとき、3サイクル目の電圧Vおよび電池容量Qを有し、X軸

を前記電圧Vとし、Y軸を前記電池容量Qを前記電圧Vで微分した値dQ

/dVで示したグラフにおいて、所定のピーク強度比および電圧比を示し、

この場合、Ni含量が50%以上、好ましくは、80%以上のHigh-

Ni正極活物質の高容量特性を維持すると同時に、High-Ni正極活

物質の短所として指摘された構造的不安定性を改善することができる。

また、本発明による正極活物質は、平均粒径が互いに異なる小粒子の第1

リチウム複合酸化物および大粒子である第2リチウム複合酸化物を含むバ

イモーダル(bimodal)形態の正極活物質であり、大粒子間の空隙

を相対的に平均粒径が小さい小粒子で充填することができるようになるこ

とによって、単位体積内リチウム複合酸化物の集積密度が向上して、単位

体積当たりのエネルギー密度を高めることができる。

【0032】しかも、本発明による正極活物質は、前記正極活物質を構成

するリチウム複合酸化物の結晶粒界の密度を低くして、前記リチウム複合

酸化物の表面積および粒界面を減少させることができ、これを通じて、前

記正極活物質と電解液間の副反応の可能性を減らして、前記正極活物質の

高温安定性だけでなく、貯蔵安定性を向上させることができる。

【発明を実施するための形態】

【0034】本発明をさらに容易に理解するために便宜上特定の用語を本

願に定義する。本願において別途定義しない限り、本発明に使用される科

学用語および技術用語は、当該技術分野における通常の知識を有する者に

より一般的に理解される意味を有する。また、文脈上、特に別途指定しな

い限り、単数形態の用語は、それの複数形態も含むものであり、複数形態

の用語は、それの単数形態も含むものと理解すべきである。

以下、本発明による正極活物質および前記正極活物質を含むリチウム二次

電池についてより詳細に説明する。

【0036】 正極活物質

本発明の一態様によれば、リチウムのインターカレーション/デインタ

ーカレーションが可能なリチウム複合酸化物を含む正極活物質が提供され

る。

【0037】前記正極活物質に含まれた前記リチウム複合酸化物は、少な

くともNiとCoを含むことができる。また、前記リチウム複合酸化物は、

NiおよびCoに加えて、Mnおよび/またはAlをさらに含むことがで

きる。

【0038】一実施例において、前記正極活物質は、小粒子の第1リチウ

ム複合酸化物と、大粒子の第2リチウム複合酸化物とを含むバイモーダル

(bimodal)形態の正極活物質でありうる。

【0039】この場合、大粒子間の空隙を相対的に平均粒径が小さい小粒

子で充填することができるようになることによって、単位体積内リチウム

複合酸化物の集積密度が向上して、単位体積当たりのエネルギー密度を高

めることができる。

【0040】本願において小粒子および大粒子の平均粒径D50の範囲は、

特に制限されものではないが、任意のリチウム複合酸化物が小粒子または

大粒子であるかを区分するために、下記のような小粒子および大粒子の平

均粒径D50の基準範囲が決定され得る。

【0041】小粒子は、平均粒径D50が8μm以下のリチウム複合酸化物

を意味し、大粒子は、平均粒径D50が8.5μm以上のリチウム複合酸化

物を意味する。前記大粒子の平均粒径D50の上限は制限がないが、例え

ば、前記大粒子は、8.5~23.0μmの平均粒径を有することができる。

【0042】本発明の多様な実施例によるバイモーダル形態の正極活物質

は、上記に定義された平均粒径D50を示す前記第1リチウム複合酸化物

および前記第2リチウム複合酸化物が5:95~50:50の重量比で混

合された状態で存在することができる。この際、前記第1リチウム複合酸

化物は、前記第2リチウム複合酸化物間の空隙内充填された形態で存在し

たり、前記第2リチウム複合酸化物の表面に付着したり、前記第1リチウ

ム複合酸化物どうし凝集した形態で存在することもできる。なお、前記正

極活物質中、前記第1リチウム複合酸化物および前記第2リチウム複合酸

化物は、5:95~50:50の重量比で存在することが好ましい。

前記正極活物質中、前記第2リチウム複合酸化物に比べて前記第1リチウ

ム複合酸化物の割合が過度に多かったり過度に少ない場合、かえって前記

正極活物質のプレス密度が減少するにつれて、前記正極活物質の単位体積

当たりのエネルギー密度の向上効果が微小になり得る。なお、前記正極活

物質に含まれた前記リチウム複合酸化物は、下記の化学式1で表され得る。

もし前記正極活物質が、小粒子の第1リチウム複合酸化物および大粒子の

第2リチウム複合酸化物を含む場合、前記第1リチウム複合酸化物および

前記第2リチウム複合酸化物も、下記の化学式1で表され得る。

【0047】

[化学式1]LiaNi1-(b+c+d+e)CobM1cM2dM3eOf

(ここで、M1は、MnおよびAlから選ばれる少なくとも1つであり、

M2およびM3は、それぞれ独立して、Al、Ba、B、Ce、Cr、

Mg、Mn、Mo、Na、K、P、Sr、Ti、W、NbおよびZrから

選ばれ、 M1~M3は、互いに異なり、0.90≦a≦1.05、0≦b

≦0.10、0≦c≦0.10、0≦d≦0.025、0≦e≦0.025、

1.0≦f≦2.0である)

また、前記第1リチウム複合酸化物と前記第2リチウム複合酸化物は、上

記化学式1で表され、同じ組成を有するリチウム複合酸化物でありうるが、

必ずこれに制限されるものではない。例えば、前記第1リチウム複合酸化

物と前記第2リチウム複合酸化物は、同じ組成を有し、かつ、平均粒径が

異なる前駆体の焼成により合成され得、または、前記第1リチウム複合酸

化物と前記第2リチウム複合酸化物は、異なる組成を有し、平均粒径が異

なる前駆体の焼成により合成され得る。

【0050】なお、上記化学式1で表されるリチウム複合酸化物は、Ni

の含量(モル比)が80%以上のHigh-Niタイプのリチウム複合酸

化物でありうる。この際、前記リチウム複合酸化物中Niの含量は、下記

のように、下記の化学式1中、b+c+d+eの値によって決定され得る。

Ni(mol%)/(Ni+Co+M1+M2+M3)(mol%)≧80

本発明による正極活物質は、所定の条件で充放電を行ったとき、3サイク

ル目の電圧Vおよび電池容量Qを有し、X軸を前記電圧Vとし、Y軸を前

記電池容量Qを前記電圧Vで微分した値dQ/dVで示したグラフにおい

て、所定のピーク強度比および電圧比を示し、この場合、Ni含量が50

%以上、好ましくは、80%以上のHigh-Ni正極活物質の高容量特

性を維持すると同時に、High-Ni正極活物質の短所として指摘され

た構造的不安定性を改善することができる。

具体的に、前記正極活物質を正極とし、リチウムホイルを負極とするリチ

ウム二次電池において下記の充放電条件で充放電を行ったとき、

【0054】【充放電条件]

1サイクル:

-Cut off voltage 3.0V~4.3V

-充電:0.1C(CCCV)/放電:0.1C(CC)

2サイクル:

-Cut off voltage 3.0V~4.3V

-充電:0.1C(CCCV)/放電:0.1C(CC)

3サイクル:

-Cut off voltage 3.0V~4.4V

-充電:1C(CCCV)/放電:1C(CC)

【0055】3サイクル目の電圧Vおよび電池容量Qを有し、X軸を前記

電圧Vとし、Y軸を前記電池容量Qを前記電圧Vで微分した値dQ/dVで

示したグラフ(図1参照)において、前記正極活物質は、下記の式1によ

って定義されたピーク強度比(A)を満たすことができる。に説明するこ

ととする。

【0056】[式1] I1/I2≧1.4

【0057】 (式1で、I1は、充電領域で3.0V~3.8Vの間に

現れるピークのy軸値dQ/dVであり、I2は、充電領域で3.8V~

4.1Vの間に現れるピークのy軸値dQ/dVである)

【0058】前記正極活物質は、充電時に結晶構造の変化(相変態;phase

transformation)が発生し得、I1は、H1(hexagonal 1)

からM(monoclinic)への相変態領域(H→M)に現れるピー

クのy軸値dQ/dVであり、I2は、M(monoclinic)から

H2(hexagonal 2)への相変態領域(M→H2)に現れるピー

クのy軸値dQ/dVである。

【0059】 この際、H1→M相変態領域に比べてM→H2相変態領域に

おいて結晶構造の変化によって前記正極活物質に加えられるダメージが相

対的にもっと大きいことがあり得、これによって、前記正極活物質の結晶

構造の崩壊が引き起こされ得る。したがって、I1/I2が1.4以上、

好ましくは1.4以上1.92以下の値を有する場合、前記正極活物質の

安定性を向上させるのに有利であり得る。

【0060】また、前記正極活物質は、下記の式2によって定義されたピ

ーク強度比(B)を満たすことができる。

【0061】 [式2]

I1/I3≧0.7

【0062】(式2で、I1は、充電領域で3.0V~3.8Vの間に現

れるピークのy軸値dQ/dVであり、I3は、充電領域で4.1V~

4.4Vの間に現れるピークのy軸値dQ/dVである)

【0063】 同様に、I3は、H2(hexagonal 2)からH3

(hexagonal 3)への相変態領域(H2→H3)に現れるピーク

のy軸値dQ/dVであり、式1と同様に、H1→M相変態領域に比べて

H2→H3相変態領域において結晶構造の変化によって前記正極活物質に

加えられるダメージが相対的にもっと大きいことがあり得る。 したがって、

I1/I3が0.7以上、好ましくは0.7以上1.41以下の値を有す

る場合、前記正極活物質の安定性を向上させるのに有利であり得る。

【0064】また、前記正極活物質は、下記の式3によって定義されたピ

ーク強度比(C)を満たすことができる。

【0065】 [式3] I2/I3≧0.5

【0066】 (式3で、I2は、充電領域で3.8V~4.1Vの間に

現れるピークのy軸値dQ/dVであり、I3は、充電領域で4.1V~

4.4Vの間に現れるピークのy軸値dQ/dVである)

この際、M→H2相変態領域に比べてH2→H3相変態領域において結晶

構造の変化によって前記正極活物質に加えられるダメージが相対的にもっ

と大きいことがあり得る。したがって、前記I2に比べて前記I3が相対

的に小さいことによって、I2/I3が0.5以上の値を有する場合、前

記正極活物質の安定性の向上に寄与することができる。

また、前記正極活物質は、下記の式4によって定義されたピーク強度比

(D)を満たすことができる。

【0069】 [式4] DI1/DI2≧1.25

(式4で、DI1は、放電領域で3.0V~3.8Vの間に現れるピーク

のy軸値dQ/dVであり、DI2は、放電領域で3.8V~4.1Vの

間に現れるピークのy軸値dQ/dVである)

前記正極活物質は、放電時にも、充電反応と同様に、結晶構造の変化が発

生し得、結晶構造の変化は、充電反応と逆順に起こり得る。

【0072】具体的に、DI1は、M(monoclinic)からH1

(hexagonal 1)への相変態領域(M→H1)に現れるピークの

y軸値dQ/dVであり、DI2は、H2(hexagonal 2)から

M(monoclinic)への相変態領域(H2→M)に現れるピーク

のy軸値dQ/dVである。

【0073】この際、M→H1相変態領域に比べてH2→M相変態領域に

おいて結晶構造の変化によって前記正極活物質に加えられるダメージが相

対的にもっと大きいことがあり得、これによって、前記正極活物質の結晶

構造の崩壊が引き起こされ得る。 したがって、DI1/DI2が1.25

以上、好ましくは1.25以上1.46以下の値を有する場合、前記正極

活物質の安定性を向上させるのに有利であり得る。

【0074】 また、前記正極活物質は、下記の式5によって定義されたピ

ーク強度比(E)を満たすことができる。

【0075】 [式5] DI1/DI3≧0.41

【0076】 (式5で、DI1は、放電領域で3.0V~3.8Vの間

に現れるピークのy軸値dQ/dVであり、DI3は、放電領域で4.1

V~4.4Vの間に現れるピークのy軸値dQ/dVである)

【0077】同様に、DI3は、H3(hexagonal 3)からH2

(hexagonal 2)への相変態領域(H3→H2)に現れるピーク

のy軸値dQ/dVであり、式4と同様に、H2→M相変態領域に比べて

H3→H2相変態領域において結晶構造の変化によって前記正極活物質に

加えられるダメージが相対的にもっと大きいことがあり得るので、前記D

I3のピーク強度が前記DI1に比べて小さい値を有することによって

、DI1/DI3が0.41以上の値を有する場合、前記正極活物質の安

定性の観点から好ましい。

【0078】また、前記正極活物質は、下記の式6によって定義されたピ

ーク強度比(F)を満たすことができる。

【0079】 [式6] DI2/DI3≧0.34

【0080】(式6で、DI2は、放電領域で3.8V~4.1Vの間に

現れるピークのy軸値dQ/dVであり、DI3は、放電領域で4.1V

~4.4Vの間に現れるピークのy軸値dQ/dVである)

【0081】この際、H2→M相変態領域に比べてH3→H2相変態領域

において結晶構造の変化によって前記正極活物質に加えられるダメージが

相対的にもっと大きいことがあり得る。 したがって、DI2/DI3が

0.34以上、好ましくは0.34以上0.58以下の値を有する場合、

前記正極活物質の安定性を向上させるのに有利であり得る。

【0082】しかも、前記正極活物質は、下記の式7によって定義された

電圧比(G)を満たすことができる。

【0083】[式7] |ΔV1=(V1-DV1)|≦0.05

(式7で、V1は、充電領域で3.0V~3.8Vの間に現れるピークの

x軸値Vであり、DV1は、放電領域で3.0V~3.8Vの間に現れる

ピークのx軸値Vである)

V1は、充電時にI1ピークの電圧値であり、DV1は、放電時にDI1

ピークに対応する電圧値であり、理想的にI1ピークの電圧値とDI1ピ

ークの電圧値が同一でなければならないが、抵抗または速度論的問題によ

ってI1ピークの電圧値とDI1ピークの電圧値に差異が発生するしかな

い。ただし、少なくとも式1~式6を満たす正極活物質の場合、優れた抵

抗特性を示すことによって、式7で示すΔV1は、0.05以下、好まし

くは0.022以下 の値を有することが可能である。

【0086】 Niを含むリチウム複合酸化物の場合、LiとNiのカチオ

ンミキシングによって前記リチウム複合酸化物の表面に残留リチウム、す

なわちLiOHおよびLi2CO3のようなLi不純物が形成され得る。

このようなLi不純物は、前記Li不純物は、正極を製造するためのペー

ストの製造時にゲル(gel)化したり、セルのスウェリング現象を引き

起こす原因として作用することができる。

【0087】このようなLi不純物は、High-Niタイプの正極活物

質においてさらに多量で形成され得るが、後述するように、本発明による

正極活物質は、前記リチウム複合物の表面のうち少なくとも一部をカバー

し、金属酸化物を含むコーティング層を形成する過程で前記リチウム複合

酸化物の表面に存在するLi不純物を除去することができるというメリッ

トがある。

【0088】より具体的に、前記正極活物質は、前記リチウム複合酸化物

の表面のうち少なくとも一部をカバーし、金属酸化物を含むコーティング

層を含むことができる。また、前記コーティング層に含まれた前記金属酸

化物は、下記の化学式2で表され得る。この際、前記コーティング層は、

前記リチウム複合酸化物の表面のうち下記の化学式2で 表される金属酸

化物が存在する領域と定義され得る。

【0090】 [化学式2] LixM4yOz

(ここで、M4は、Ni、Mn、Co、Fe、Cu、Nb、Mo、Ti、

Al、Cr、Zr、Zn、Na、K、Ca、Mg、Pt、Au、B、P、

Eu、Sm、W、Ce、V、Ba、Ta、Sn、Hf、Ce、Gdおよび

Ndから選ばれる少なくとも1つであり、0≦x≦10、0≦y≦8、2

≦z≦13である)

また、前記コーティング層は、1層内異種の金属酸化物が同時に存在した

り、上記の化学式2で表される異種の金属酸化物がそれぞれ別個の層に存

在する形態でありうる。

上記の化学式2で表される金属酸化物は、上記の化学式1で表される1次

粒子と物理的および/または化学的に結合した状態でありうる。また、前

記金属酸化物は、上記の化学式1で表される1次粒子と固溶体を形成した

状態で存在することもできる。

【0094】 本実施例による正極活物質は、前記第1リチウム複合酸化物

および前記第2リチウム複合酸化物の表面のうち少なくとも一部をカバー

するコーティング層を含むことによって、構造的な安定性が高くなりえる。

また、このような正極活物質をリチウム二次電池に使用する場合、正極活

物質の高温貯蔵安定性および寿命特性が向上することができる。また、前

記金属酸化物は、前記第1リチウム複合酸化物および前記第2リチウム複

合酸化物の表面のうち残留リチウムを低減させると同時に、リチウムイオ

ンの移動経路(pathway)として作用することによって、リチウム

二次電池の効率特性を向上させるのに影響を与えることができる。

【0095】また、前記金属酸化物は、リチウムとAで表される元素が複

合化した酸化物であるか、Aの酸化物であり、前記金属酸化物は、例えば、

LiaWbOc、LiaZrbOc、LiaTibOc、LiaNibOc、

LiaBbOc、LiaCobOc、LiaAlbOc、CobOc、Alb

Oc、WbOc、ZrbOc、TibOcまたはBbOc等でありうるが、

上述した例は、理解を助けるために便宜上記載したものに過ぎず、本願に

定義された前記金属酸化物は上述した例に制限されない。

【0096】他の実施例において、前記金属酸化物は、リチウムとAで表

される少なくとも2種の元素が複合化した酸化物であるか、リチウムとA

で表される少なくとも2種の元素が複合化した金属酸化物をさらに含むこ

とができる。リチウムとAで表される少なくとも2種の元素が複合化した

金属酸化物は、例えば、Lia(W/Ti)bOc、Lia(W/Zr)b

Oc、Lia(W/Ti/Zr)bOc、Lia(W/Ti/B)bOcで

ありうるが、必ずこれらに制限されるものではない。

ここで、前記金属酸化物は、前記2次粒子の表面部から前記2次粒子の中

心部に向かって減少する濃度勾配を示すことができる。これによって、前

記金属酸化物の濃度は、前記2次粒子の最表面から前記2次粒子の中心部

に向かって減少することができる。

【0098】上述したように、前記金属酸化物が前記2次粒子の表面部か

ら前記2次粒子の中心部に向かって減少する濃度勾配を示すことによって、

前記正極活物質の表面に存在する残留リチウムを効果的に減少させて、未

反応の残留リチウムによる副反応をあらかじめ防止することができる。ま

た、前記金属酸化物によって前記正極活物質の表面の内側領域での結晶性

が低くなるのを防止することができる。また、電気化学反応中に前記金属

酸化物によって正極活物質の全体的な構造が崩壊されるのを防止すること

ができる。

しかも、前記コーティング層は、上記の化学式2で表される少なくとも1

つの金属酸化物を含む第1酸化物層と、上記の化学式2で表される少なく

とも1つの金属酸化物とを含み、かつ、前記第1酸化物層に含まれた金属

酸化物と異なる金属酸化物を含む第2酸化物層を含むことができる。

【0100】例えば、前記第1酸化物層は、前記2次粒子の最外郭に存在

する前記1次粒子の露出した表面のうち少なくとも一部をカバーするよう

に存在することができ、前記第2酸化物層は、前記第1酸化物層によって

カバーされていない前記1次粒子の露出した表面および前記第1酸化物層

の表面のうち少なくとも一部をカバーするように存在することができる。

なお、前記第1リチウム複合酸化物および前記第2リチウム複合酸化物が

少なくとも1つの1次粒子を含む複合粒子であると定義するとき、前記コ

ーティング層は、前記複合粒子の表面(例えば、2次粒子)のうち少なく

とも一部をカバーするだけでなく、前記複合粒子を構成する複数の1次粒

子の間の界面にも存在することができる。

また、前記コーティング層は、前記1次粒子および/または前記2次粒子

の表面を連続的または不連続的にコーティングする層として存在すること

ができる。前記コーティング層が不連続的に存在する場合、前記コーティ

ング層は、アイランド(island)形態で存在することができる。他

の場合において、前記コーティング層は、前記1次粒子および/または前

記1次粒子が凝集して形成された前記2次粒子と境界を形成しない固溶体

の形態で存在することもできる。

【0103】 なお、前記コーティング層は、前記リチウム複合酸化物の

前駆体と上記化学式2で表される金属酸化物の原料物質を混合した後に1

次焼成したり、前記リチウム複合酸化物の前駆体を1次焼成した後に、上

記化学式2で表される金属酸化物の原料物質を混合した後、2次焼成する

ことによって得られる。

【0104】また、リチウムのインターカレーション/デインターカレー

ションが可能な前記リチウム複合酸化物は、少なくとも1つの1次粒子を

含む複合粒子でありうる。もし、前記リチウム複合酸化物が複数の1次粒

子を含む場合、前記複数の1次粒子は、互いに凝集した凝集体である2次

粒子として存在することができる。

【0105】前記1次粒子は、1つの結晶粒(grain or crystal

lite)を意味し、2次粒子は、複数の1次粒子が凝集して形成された

凝集体を意味する。前記2次粒子を構成する前記1次粒子の間には、空隙

および/または結晶粒界(grain boundary)が存在するこ

とができる。

【0106】特に、本発明によれば、リチウム複合酸化物の結晶粒界の密

度を低くして、前記リチウム複合酸化物の表面積および粒界面を減少させ

ることができ、これを通じて、前記正極活物質と電解液間の副反応の可能

性を減らして、前記正極活物質の高温安定性だけでなく、貯蔵安定性を向

上させることができる。

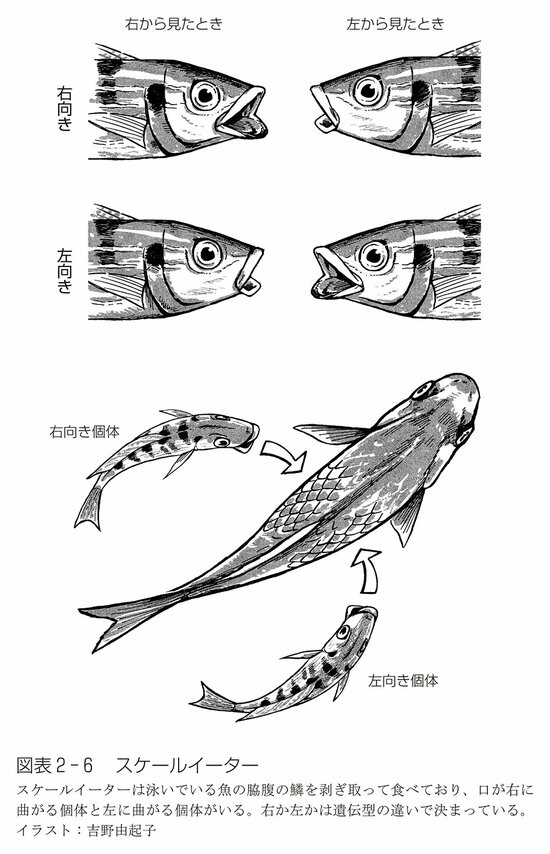

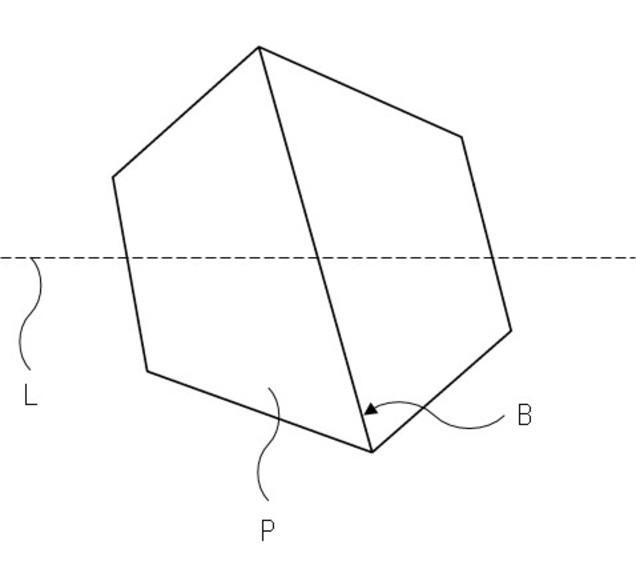

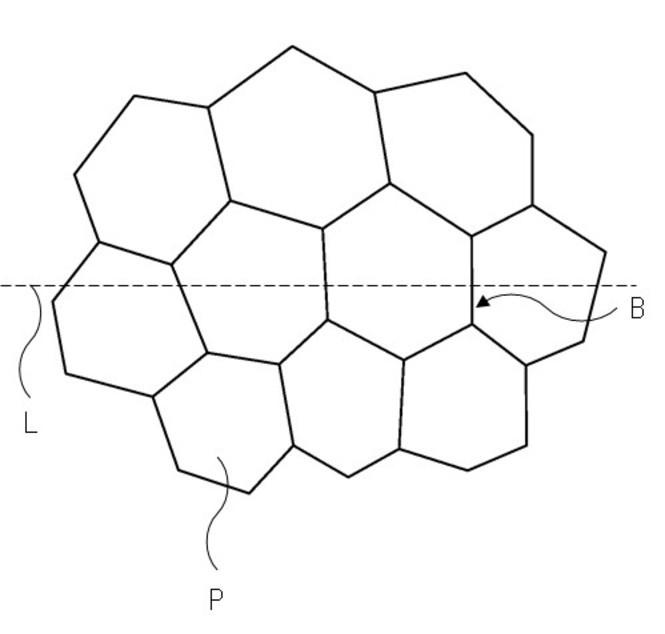

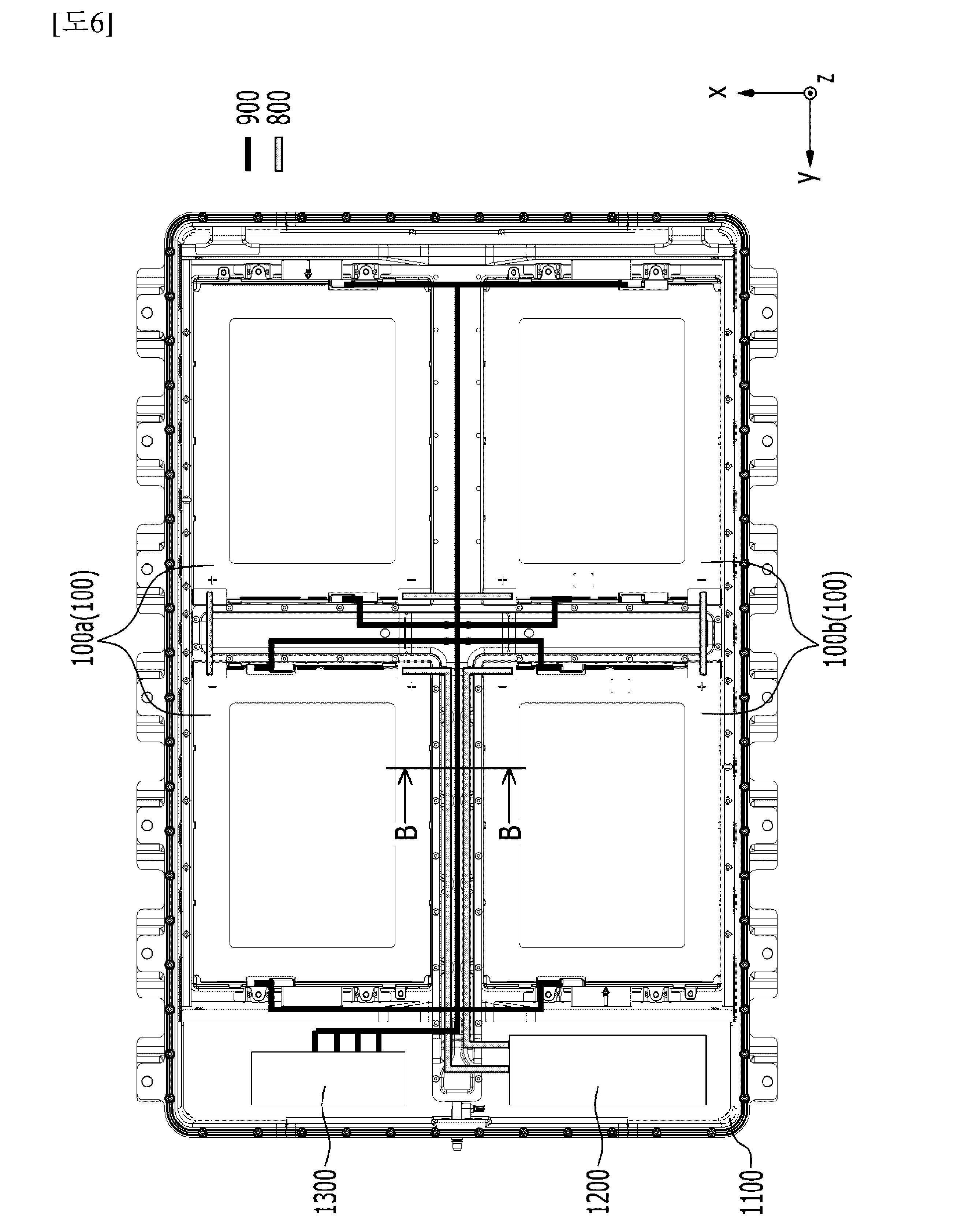

【0107】具体的に、前記リチウム複合酸化物は、断面SEMイメージ

で前記リチウム複合酸化物の中心を横切る仮想直線L上に配置された1次

粒子Pに対して下記の式8で計算される結晶粒界の密度が0.90以下で

ありうる。

【0108】[式8] 結晶粒界の密度=(前記仮想の直線L上に配置さ

れた1次粒子間の境界面Bの数/前記仮想の直線上に配置された1次粒子

Pの数)

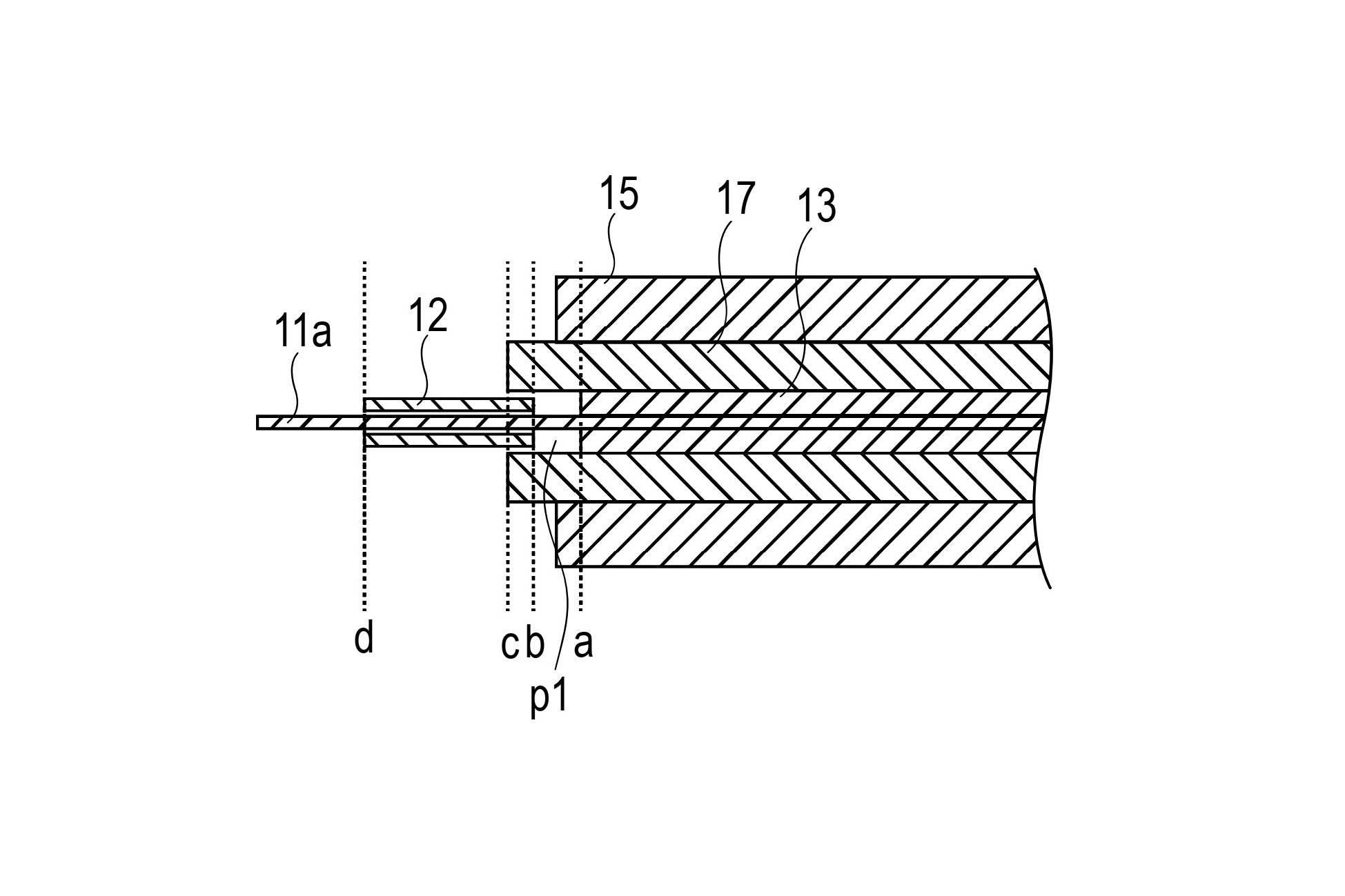

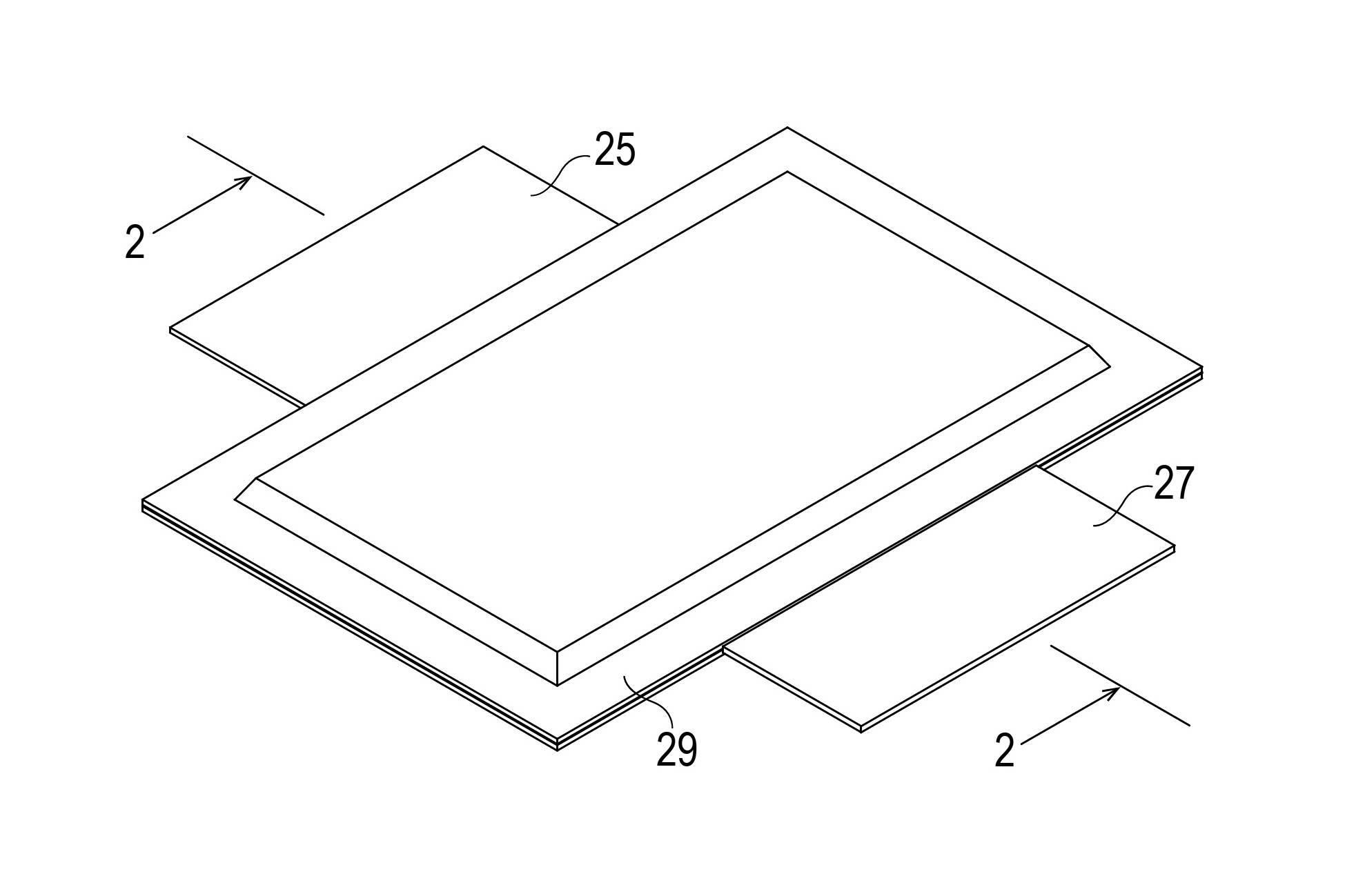

図2および図3は、本願に定義された結晶粒界の密度を算出するリチウ

ム複合酸化物の断面を概略的に示す図である。図2および図3を参照して

計算されたリチウム複合酸化物の結晶粒界の密度は、下記の表1に示した。

図2 本願に定義された結晶粒界の密度算 図3.本願に定義された結晶粒界の密度算

出するリチウム複合酸化物の断面概略図 出リチウム複合酸化物の断面の概略図

【0111】この際、前記リチウム複合酸化物は、図2に示されたように、

仮想の直線上に配置された1次粒子間の境界面(結晶粒界)の数が1個で

あり、前記仮想の直線上に配置された1次粒子の数が2個であることによ

って、結晶粒界の密度が0.5の構造を有することができる。また、別途

図示してはいないが、前記リチウム複合酸化物は、単一の1次粒子で構成

された単結晶構造のリチウム複合酸化物でありうる。

【0112】前記式8で表される前記結晶粒界の密度が0.90以下の値

を有することによって、前記リチウム複合酸化物の表面積および粒界面を

減少させることができ、これを通じて、前記正極活物質と電解液間の副反

応の可能性を減らして、前記正極活物質の高温安定性だけでなく、貯蔵安

定性を向上させることができる。

【0113】また、前記正極活物質が、小粒子の第1リチウム複合酸化物

および大粒子の第2リチウム複合酸化物を含むバイモーダル(bimodal)

形態の正極活物質である場合、前記第1リチウム複合酸化物および前記第

2リチウム複合酸化物の結晶粒界の密度は、いずれも、0.90以下、好

ましくは、0.75以下でありうる。

【0114】 リチウム二次電池

本発明のさらに他の態様によれば、正極集電体と、前記正極集電体上に形

成された正極活物質層とを含む正極が提供され得る。ここで、前記正極活

物質層は、本発明の多様な実施例による正極活物質を含むことができる。

したがって、正極活物質は、上記で説明したことと同一なので、便宜上、

具体的な説明を省略し、以下では、残りの前述しない構成のみについて説

明することとする。【0125】前記リチウム二次電池は、前記正極、前

記負極および前記分離膜の電極組立体を収納する電池容器および前記電池

容器を密封する密封部材を選択的にさらに含むことができる。【0126】

前記負極は、負極集電体と、前記負極集電体上に位置する負極活物質層と

を含むことができる。【0127】前記負極集電体は、電池に化学的変化

を誘発することなく、高い導電性を有するものであれば、特に制限される

ものではなく、例えば、銅、ステンレススチール、アルミニウム、ニッケ

ル、チタン、焼成炭素、銅やステンレススチールの表面に炭素、ニッケル、

チタン、銀等で表面処理したもの、アルミニウム-カドミウム合金等が使

用され得る。また、前記負極集電体は、通常、3μm~500μmの厚みを

有し得、正極集電体と同様に、前記集電体の表面に微細な凹凸を形成して、

負極活物質の結合力を強化させることもできる。例えば、フィルム、シー

ト、ホイル、ネット、多孔質体、発泡体、不織布体等多様な形態で使用さ

れ得る。【0128】 前記負極活物質層は、前記負極活物質と共に、導

電材および必要に応じて選択的にバインダーを含む負極スラリー組成物を

前記負極集電体に塗布して製造され得る。【0129】

前記負極活物質としては、リチウムの可逆的なインターカレーションおよ

びデインターカレーションが可能な化合物が使用され得る。具体的な例と

しては、人造黒鉛、天然黒鉛、黒鉛化炭素繊維、非晶質炭素等の炭素質材

料;Si、Al、Sn、Pb、Zn、Bi、In、Mg、Ga、Cd、Si

合金、Sn合金またはAl合金等リチウムと合金化が可能な金属質化合物

;SiOβ(0<β<2)、SnO2、バナジウム酸化物、リチウムバナジ

ウム酸化物のようにリチウムをドープおよび脱ドープし得る金属酸化物;

またはSi-C複合体またはSn-C複合体のように、前記金属質化合物

と炭素質材料を含む複合物等が挙げられ、これらのうちいずれか一つまた

は二つ以上の混合物が使用され得る。また、前記負極活物質として金属リ

チウム薄膜が使用されることもできる。また、炭素材料は、低結晶性炭素

および高結晶性炭素等がすべて使用され得る。低結晶性炭素としては、軟

化炭素(soft carbon)および硬化炭素(hard carbon)

が代表的であり、高結晶性炭素としては、無定形、板状、鱗片状、球形状

または繊維状の天然黒鉛または人造黒鉛、キッシュ黒鉛(Kish

graphite)、熱分解炭素(pyrolytic carbon)

、液晶ピッチ系炭素繊維(mesophase pitch based

carbon fiber)、炭素微小球体(meso-carbon

microbeads)、液晶ピッチ(Mesophase pitches)

および石油と石炭系コークス(petroleum or coal

tarpitch derived cokes)等の高温焼成炭素が代表

的である。【0130】

前記負極活物質は、負極活物質層の全体重量を基準として80~99wt

%で含まれ得る。

【0131】 前記バインダーは、導電材、活物質および集電体間の結合に

助力する成分であって、通常、負極活物質層の全体重量を基準として

0.1~10wt%で添加され得る。このようなバインダーの例としては、

ポリビニリデンフルオライド(PVDF)、ポリビニルアルコール、カル

ボキシメチルセルロース(CMC)、デンプン、ヒドロキシプロピルセル

ロース、再生セルロース、ポリビニルピロリドン、テトラフルオロエチレ

ン、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン-プロピレン-ジエンポリ

マー(EPDM)、スルホン化-EPDM、スチレン-ブタジエンゴム、

ニトリル-ブタジエンゴム、フッ素ゴム、これらの多様な共重合体等が挙

げられる。【0132】 前記導電材は、負極活物質の導電性をさらに向上

させるための成分であって、負極活物質層の全体重量を基準として10w

t%以下、好ましくは5wt%以下で添加され得る。このような導電材は、

当該電池に化学的変化を誘発することなく、導電性を有するものであれば、

特に制限されるものではなく、例えば、天然黒鉛や人造黒鉛等の黒鉛;ア

セチレンブラック、ケチェンブラック、チャネルブラック、ファーネスブ

ラック、ランプブラック、サーマルブラック等のカーボンブラック;炭素

繊維や金属繊維等の導電性繊維;フッ化カーボン、アルミニウム、ニッケ

ル粉末等の金属粉末;酸化亜鉛、チタン酸カリウム等の導電性ウィスカー;

酸化チタン等の導電性金属酸化物;ポリフェニレン誘導体等の導電性素材

等が使用され得る。【0133】

一実施例において、前記負極活物質層は、負極集電体上に負極活物質、お

よび選択的にバインダーおよび導電材を溶媒中に溶解または分散させて製

造した負極スラリー組成物を塗布し乾燥することによって製造されたり、

または前記負極スラリー組成物を別の支持体上にキャストした後、該支持

体から剥離して得られたフィルムを負極集電体上にラミネーションするこ

とによって製造され得る。

【0134】なお、前記リチウム二次電池において、分離膜は、負極と正

極を分離し、リチウムイオンの移動通路を提供するものであって、通常、

リチウム二次電池において分離膜として使用されるものであれば、特別な

制限なしに使用可能であり、特に電解質のイオン移動に対して低抵抗であ

りかつ電解液含浸能力に優れていることが好ましい。具体的には、多孔性

高分子フィルム、例えばエチレン単独重合体、プロピレン単独重合体、エ

チレン/ブテン共重合体、エチレン/ヘキセン共重合体およびエチレン/

メタクリレート共重合体等のようなポリオレフィン系高分子で製造した多

孔性高分子フィルムまたはこれらの2層以上の積層構造体が使用され得る。

また、通常の多孔性不織布、例えば高融点のガラス繊維、ポリエチレンテ

レフタレート繊維等からなる不織布が使用されることもできる。また、耐

熱性または機械的強度の確保のためにセラミック成分または高分子物質が

含まれたコートされた分離膜が使用されることもでき、選択的に単層また

は多層構造で使用され得る。【0135】また、本発明において使用され

る電解質としては、リチウム二次電池の製造時に使用可能な有機系液体電

解質、無機系液体電解質、固体高分子電解質、ゲル状高分子電解質、固体

無機電解質、溶融型無機電解質等が挙げられ、これらに限定されるもので

はない。【0136】具体的に、前記電解質は、有機溶媒およびリチウム

塩を含むことができる。

この項つづく

![]() 今日の楽曲 映画 『白雪姫(Snow White and the Seven Dwarfs)』

今日の楽曲 映画 『白雪姫(Snow White and the Seven Dwarfs)』

予告編 trailer 1937年』

※梅田は曽根崎小学校とあって、ウォルトディズニー映画とともに成長した。

今日はできる限り楽しんでみた。

● 今日の言葉:NEXT NINE YEARS さぁ、楽しもう!

z

z

【特版:ウイルス解体新書】

【特版:ウイルス解体新書】

k

k

![[01]系統に連系した水電解の階層制御とスケーラブルデザイン](https://www.hitachihyoron.com/jp/archive/2020s/2022/01/22/image/fig_01.png)

![[02]人工光合成の概要](https://www.hitachihyoron.com/jp/archive/2020s/2022/01/22/image/fig_02.png)

![[09]地産地消自立型エネルギーシステムの構成](https://www.hitachihyoron.com/jp/archive/2020s/2022/01/22/image/fig_09.png)