直世仲道地区は、遊佐町役場の北約6kmのところ

国道345号線を北へ月光橋を渡って羽越本線の手前で県道371号線を北へ更に進みます、三上神社の先を右に入って升川郵便局前の道を北へ一番奥の山際の集落内に永泉寺が有ります

参道前の道路脇に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

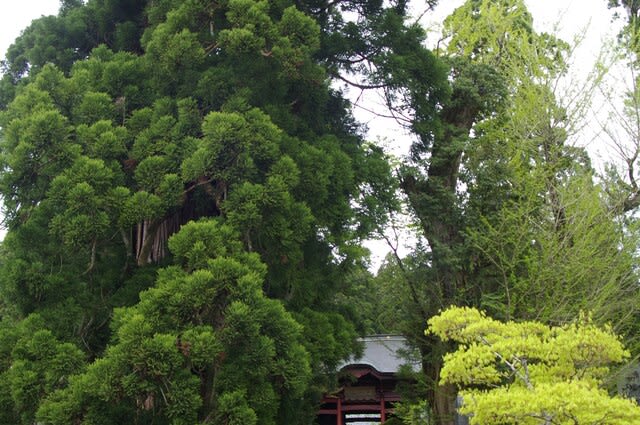

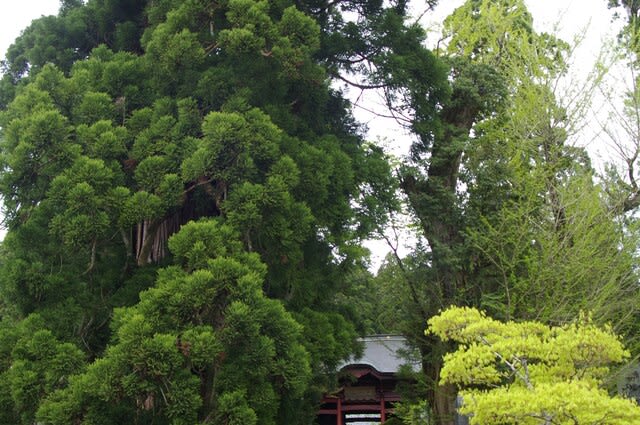

参道入口です、目的のスギが参道左に、イチョウが右に見えています

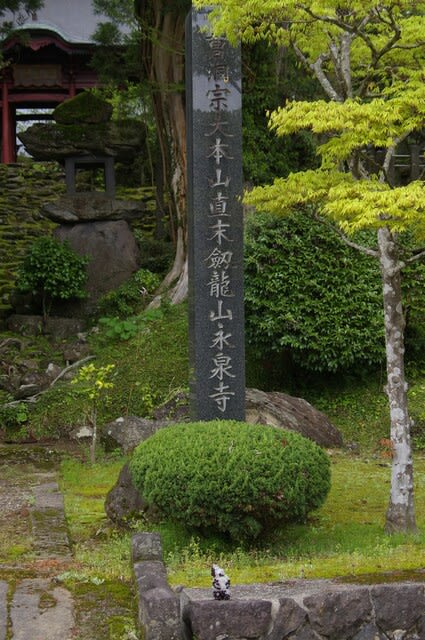

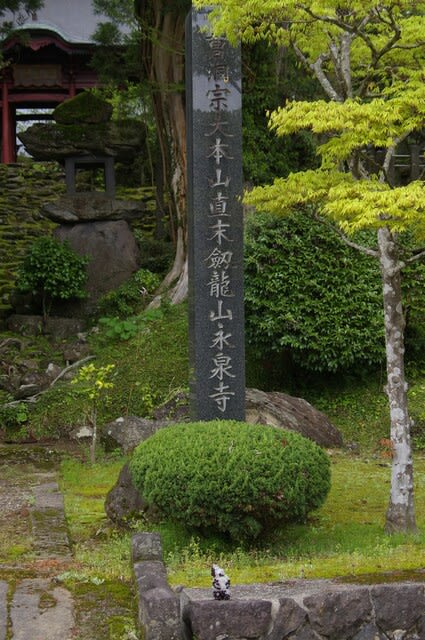

曹洞宗 大本山直末 剱龍山 永泉寺です

庄内平和観音第27番・庄内梅花観音第10番霊場です

狐像です

大正11年の聖徳太子1300年記念と観音霊場準礼縁由の石碑です

西国霊場の石碑です

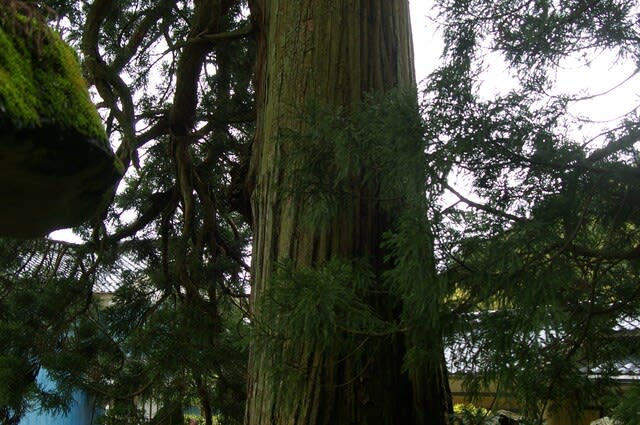

まずは参道(北東側)からスギです

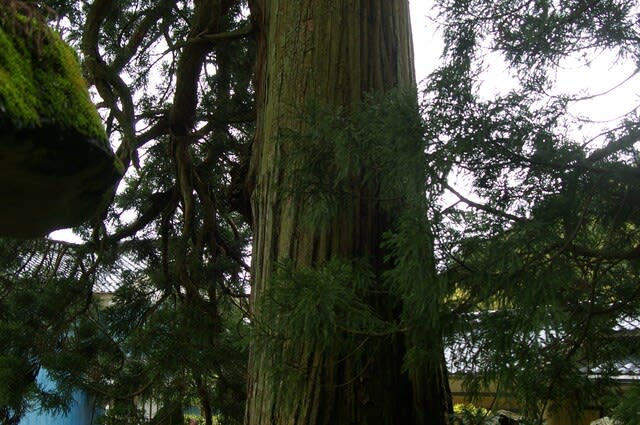

北北東側から目通り幹囲6.1mの巨木です

参道(南西側)からイチョウです

北側から見ました、主幹は伐られてしまっていますが、目通り幹囲7.3mの巨木です

永泉寺境内へ入る道路は、この参道の東側に階段の参道と寺関係者用の車で上がる道路がありますので、現在は使われていませんが参道は続きます、先に山門が見えています

仁王門です

仁王門を潜ると正面に本堂です、本堂の屋根の右肩に目的のトラノオモミが見えます

境内の地蔵堂には子育地蔵尊が祀られています

桜の前を本堂西側の通路を本堂裏に行きましょう

南西側から

天然記念物標柱です

南東側から、目通り幹囲6.2mの巨木です

通路から西へ墓地の中に石造九重層塔が有りますので行って見ましょう

墓地の中を登ります

石塔や石仏が並びます

石造九重層塔です

説明版です

有形文化財建造物

石造九重層塔

昭和28年8月31日指定

永泉寺境内にある石造多層塔で、東禅寺3万石の城主、志村伊豆守光安公(最上家の臣で1601年初代城主となる。のち東禅寺改め亀ヶ崎と呼ぶ)の供養塔。1611年(慶長16年)家臣によって建立されたものである。

塔の四方には、四智四仏の尊像が刻まれ、正面に前豆州大守為天皇良清公大禅門菩提云々とあるが、三百数十年の間風雪にさらされ、家臣21名の刻名もともに磨滅して明らかでない。

昭和28年貴重な石造建造物として県の指定を受けている。

総高2.62m

昭和46年3月1日

遊佐町教育委員会

(説明版は参道入口の建っています)

では、次へ行きましょう

国道345号線を北へ月光橋を渡って羽越本線の手前で県道371号線を北へ更に進みます、三上神社の先を右に入って升川郵便局前の道を北へ一番奥の山際の集落内に永泉寺が有ります

参道前の道路脇に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

参道入口です、目的のスギが参道左に、イチョウが右に見えています

曹洞宗 大本山直末 剱龍山 永泉寺です

庄内平和観音第27番・庄内梅花観音第10番霊場です

狐像です

大正11年の聖徳太子1300年記念と観音霊場準礼縁由の石碑です

西国霊場の石碑です

まずは参道(北東側)からスギです

北北東側から目通り幹囲6.1mの巨木です

参道(南西側)からイチョウです

北側から見ました、主幹は伐られてしまっていますが、目通り幹囲7.3mの巨木です

永泉寺境内へ入る道路は、この参道の東側に階段の参道と寺関係者用の車で上がる道路がありますので、現在は使われていませんが参道は続きます、先に山門が見えています

仁王門です

仁王門を潜ると正面に本堂です、本堂の屋根の右肩に目的のトラノオモミが見えます

境内の地蔵堂には子育地蔵尊が祀られています

桜の前を本堂西側の通路を本堂裏に行きましょう

南西側から

天然記念物標柱です

南東側から、目通り幹囲6.2mの巨木です

通路から西へ墓地の中に石造九重層塔が有りますので行って見ましょう

墓地の中を登ります

石塔や石仏が並びます

石造九重層塔です

説明版です

有形文化財建造物

石造九重層塔

昭和28年8月31日指定

永泉寺境内にある石造多層塔で、東禅寺3万石の城主、志村伊豆守光安公(最上家の臣で1601年初代城主となる。のち東禅寺改め亀ヶ崎と呼ぶ)の供養塔。1611年(慶長16年)家臣によって建立されたものである。

塔の四方には、四智四仏の尊像が刻まれ、正面に前豆州大守為天皇良清公大禅門菩提云々とあるが、三百数十年の間風雪にさらされ、家臣21名の刻名もともに磨滅して明らかでない。

昭和28年貴重な石造建造物として県の指定を受けている。

総高2.62m

昭和46年3月1日

遊佐町教育委員会

(説明版は参道入口の建っています)

では、次へ行きましょう