谷津地区は、戸沢村役場の東約4kmのところ、日本一の大柳が在るのは、最上川と支流の鮭川の合流点近く、鮭川の蛇行でできた巾着の様な耕地の南東端に在ります、鮭川に掛かる金打坊橋の北詰です

国道47号線から県道34号線が最上川を渡る古口大橋を渡って、JR陸羽西線やつ駅前を通り北東側の踏切り脇に「日本一の大柳」の標柱が建っています、踏切りを渡って南に向き工事中の新道の高架を潜ると広い田圃の先に小さく一本の樹木が見えています、鮭川の堤防沿いを東へ向かって、入り口脇に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

*新道は古口新庄道の一部です、最上川を渡る古口大橋の北側に新しい橋が架かって自動車専用道路として一部利用できるようになっています

踏切りのところに薄くなってしまっていますが「日本一の大柳」の標柱が建っています、ここから2kmのようです

新道建築現場の出来上がった高架を貫けます

広い田圃の向う(南東側)に見えているのが日本一のヤナギのようです

南に進んで鮭川堤防沿いを東へ進みます

南東側に入口が有ります

大柳です

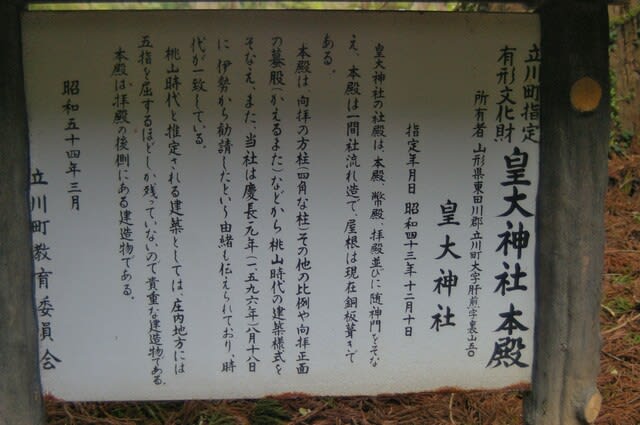

説明版です

日本一の大柳

(戸沢村市定文化財)

和名 シロヤナギ(ヤナギ科)

樹高 22.0m

幹回り 7.7m

樹齢 言い伝えによると石清水集落の祖先の方が江戸末期に植えたとされているがこれだと百数十年程度である。今回の調査で腐蝕した樹木の一部の年輪を見たところ1cmに4本の年輪があったことから400年はゆうに超えることが想定される。

結び 自然遺産として貴重なものであり、この大柳を村人の宝として見て、触れて、護り続けたいものである。

戸沢村文化財保護委員会

北東側から

北側から

南西側から

南側から

北側に石碑が建っています

説明版です

ドーアン楯渡場板碑由来書

板碑は生前に建てられた供養碑であり、弥陀の浄土思想の影響から死者の霊を弔い、浄土安楽を祈ると同時に善行を積み、我が身の安楽をも願うものであり、鎌倉時代から室町時代にかけ盛んに造られたもので、武蔵の国荒川流域がその発祥地とされ、武士の発生と文化の広まりと共に建立されたものである。

当村の板碑の特徴から鎌倉後期の可能性が高く、最上郡内でも5指に入り良い姿で残っている。とりわけ最上川と鮭川の合流点の交通の要所にあることは文化的価値が高い。

戸沢地区区画整理工事に伴い、平成26年9月にこの地にい移設された。

戸沢村文化財保護委員会

*私の住む埼玉県荒川周辺が起源とは驚きましたね~、そういえば以前さいたまテレビで、板碑を紹介する番組がありました

では、次へ行きましょう

帰り際に北東側から見ました

国道47号線から県道34号線が最上川を渡る古口大橋を渡って、JR陸羽西線やつ駅前を通り北東側の踏切り脇に「日本一の大柳」の標柱が建っています、踏切りを渡って南に向き工事中の新道の高架を潜ると広い田圃の先に小さく一本の樹木が見えています、鮭川の堤防沿いを東へ向かって、入り口脇に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました*新道は古口新庄道の一部です、最上川を渡る古口大橋の北側に新しい橋が架かって自動車専用道路として一部利用できるようになっています

踏切りのところに薄くなってしまっていますが「日本一の大柳」の標柱が建っています、ここから2kmのようです

新道建築現場の出来上がった高架を貫けます

広い田圃の向う(南東側)に見えているのが日本一のヤナギのようです

南に進んで鮭川堤防沿いを東へ進みます

南東側に入口が有ります

大柳です

説明版です

日本一の大柳

(戸沢村市定文化財)

和名 シロヤナギ(ヤナギ科)

樹高 22.0m

幹回り 7.7m

樹齢 言い伝えによると石清水集落の祖先の方が江戸末期に植えたとされているがこれだと百数十年程度である。今回の調査で腐蝕した樹木の一部の年輪を見たところ1cmに4本の年輪があったことから400年はゆうに超えることが想定される。

結び 自然遺産として貴重なものであり、この大柳を村人の宝として見て、触れて、護り続けたいものである。

戸沢村文化財保護委員会

北東側から

北側から

南西側から

南側から

北側に石碑が建っています

説明版です

ドーアン楯渡場板碑由来書

板碑は生前に建てられた供養碑であり、弥陀の浄土思想の影響から死者の霊を弔い、浄土安楽を祈ると同時に善行を積み、我が身の安楽をも願うものであり、鎌倉時代から室町時代にかけ盛んに造られたもので、武蔵の国荒川流域がその発祥地とされ、武士の発生と文化の広まりと共に建立されたものである。

当村の板碑の特徴から鎌倉後期の可能性が高く、最上郡内でも5指に入り良い姿で残っている。とりわけ最上川と鮭川の合流点の交通の要所にあることは文化的価値が高い。

戸沢地区区画整理工事に伴い、平成26年9月にこの地にい移設された。

戸沢村文化財保護委員会

*私の住む埼玉県荒川周辺が起源とは驚きましたね~、そういえば以前さいたまテレビで、板碑を紹介する番組がありました

では、次へ行きましょう

帰り際に北東側から見ました