四竈町は、色麻町役場のすぐ南東側です、約500mの花川の畔です

県道156号線を南へ、伊達神社に西からの入り口を入り損ねて、花川橋手前から境内へ入りました

南向き参道の境内は 駐車場になっています

駐車場になっています

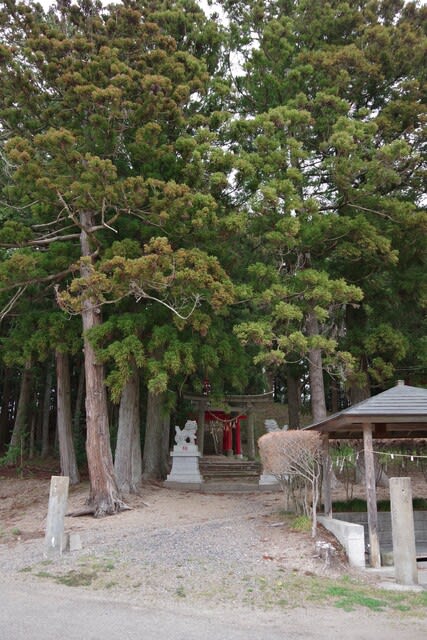

一ノ鳥居です

手水舎です

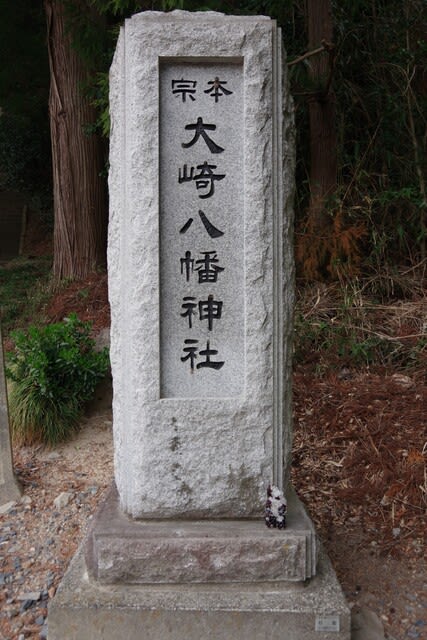

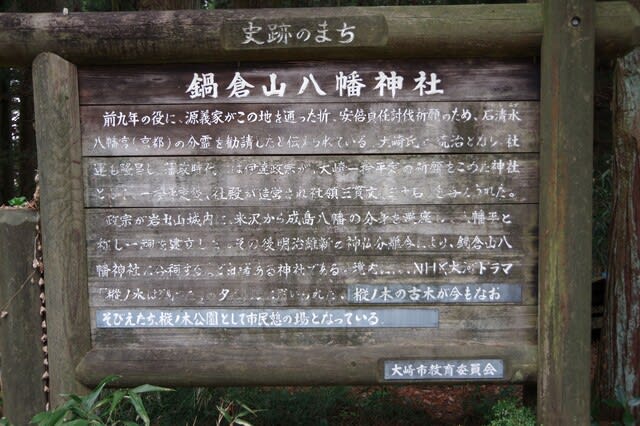

文化財標柱です、ここも古墳の上に神社があります、文面には・・・伊達神社、延暦年間坂上田村麻呂の蝦夷征討の際勧請された、延喜式神名帳に「色麻郡伊達神社」とある由緒ある神社である。

また、播磨国飾麻郡「射楯兵主神社」と関わりがあるともいわれている。

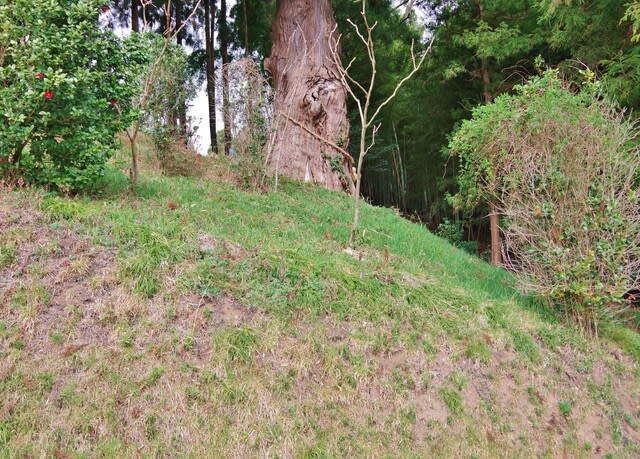

御山古墳、伊達神社の建つ小山が御山古墳である。直径約50m、高さ約6m、の古墳で、2段築造と考えられる。

古墳時代中期の古墳といわれており、多くの円筒埴輪が見つかっている。

*射楯兵主神社(いたてひょうずじんじゃ)は兵庫県姫路市総社本町190番地、姫路城の中曲輪の位置(姫路城天守の南東側約500mに鎮座します播磨国総社です。

祭神は、射楯大神(五十猛尊)兵主大神(伊和大神、大国主命)の2柱。摂社7社、末社は12社合殿の12社の外に6社があるようですが、伊達神社との関係は分かりませんでしが。一説には、この地にやってきた播磨国飾磨郡付近に住んでいた人々が、飾磨郡伊達の射楯兵主神社から射楯大神(伊達神社の主祭神の一柱の五十孟神)を勧請したともいうそうです。

*伊達神社と前に投稿させて頂いた鹿島神社、そして宇伎須神社 (加美町下新田)と合わせて「色麻古社三社」と呼ばれます。

*御山古墳は、鹿島神社古墳(円墳:直径30m)の二回り大きい古墳です。

随身門です

随身門の北側には、イチイの幹が保存されています、高木家の庭木でしたが、平成13年(2001)1月4日に豪雪のため倒木、樹齢は550年だったそうです。

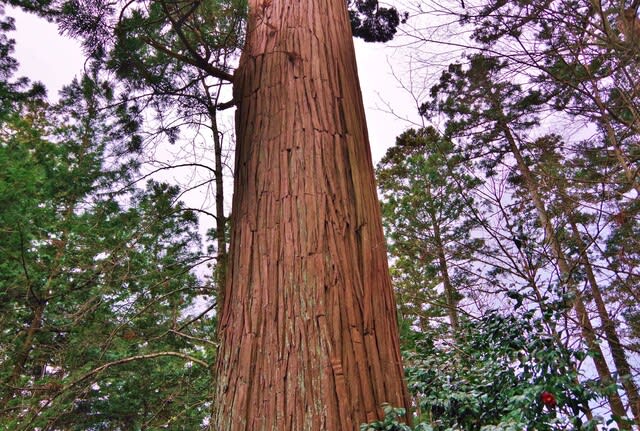

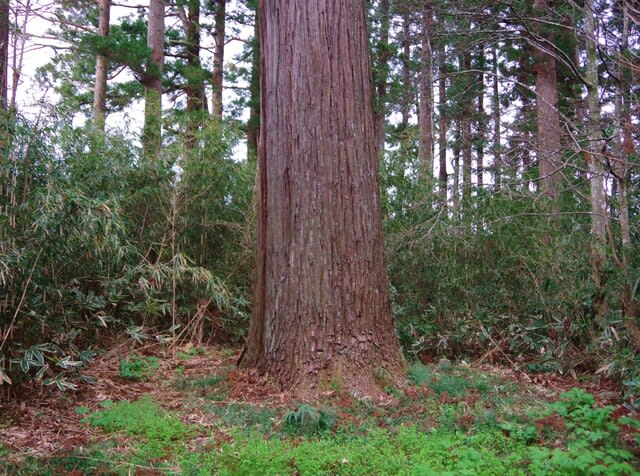

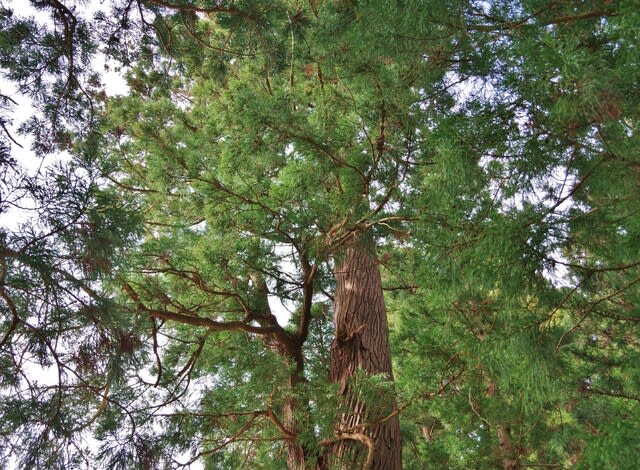

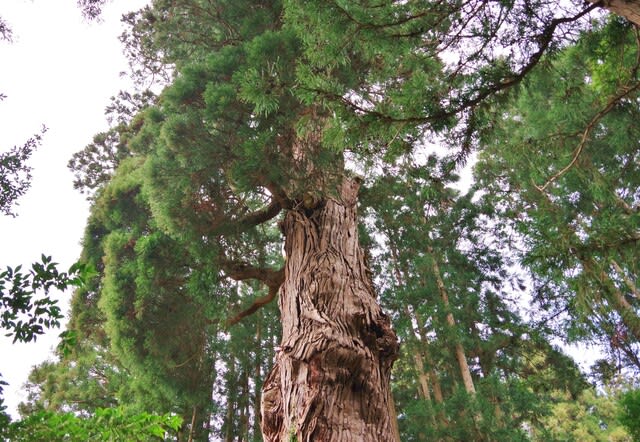

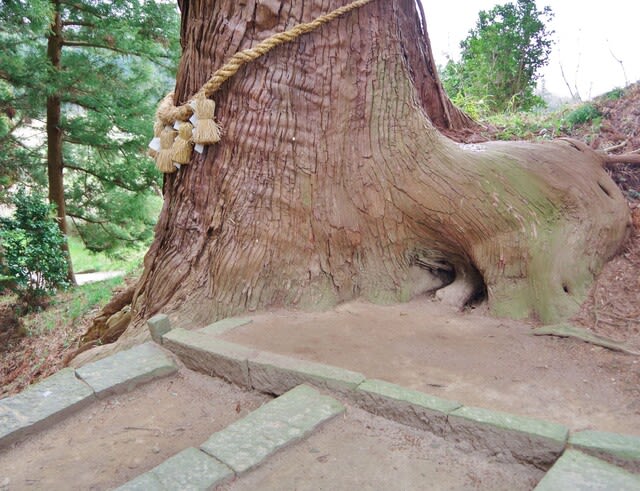

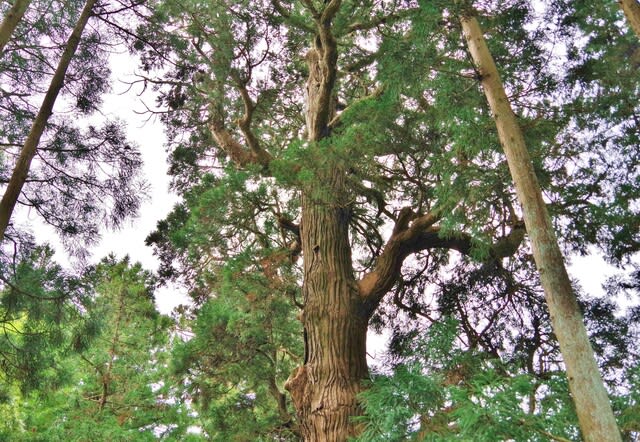

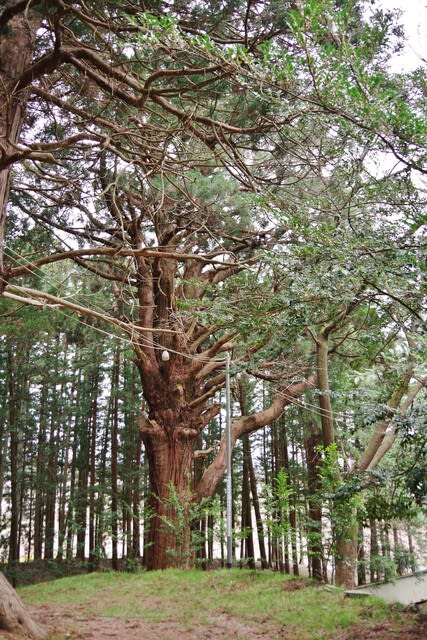

上り口左手にはスギの大木です

石段を上がります

拝殿前境内のニノ鳥居です

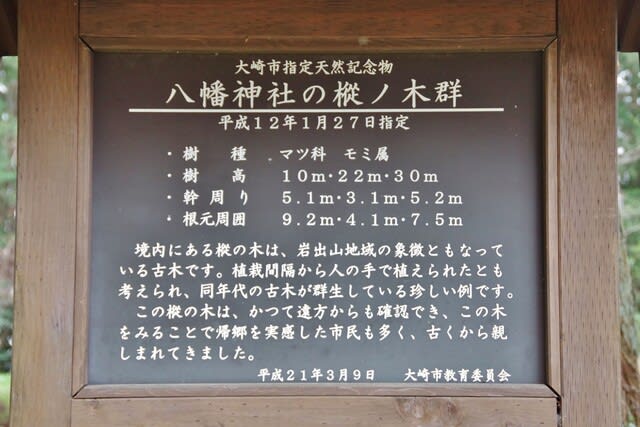

境内右手に目的のイチョウです

西側から、目通り幹囲5.5mの巨木です

北側から

東側から、多くの乳柱を見る事ができました

鐘楼です

拝殿です

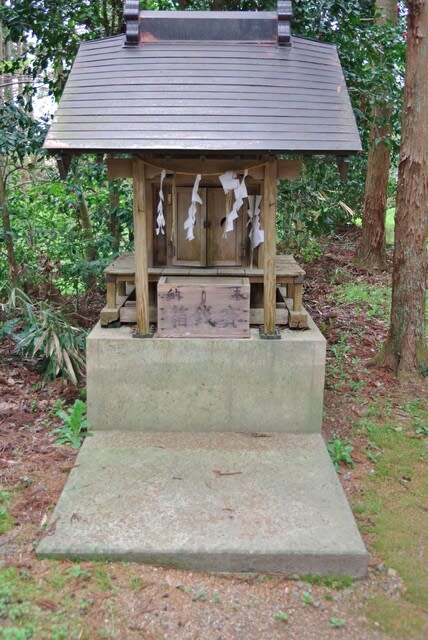

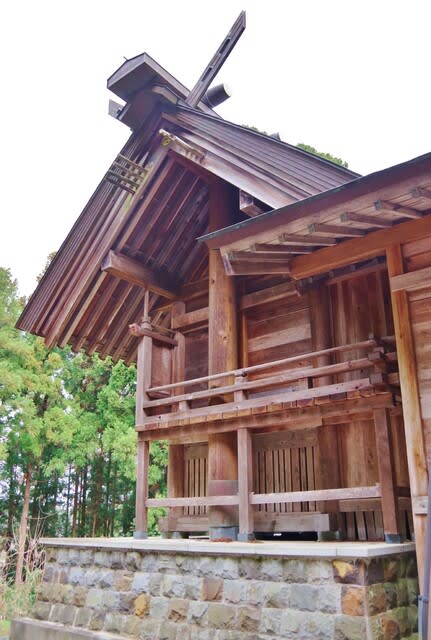

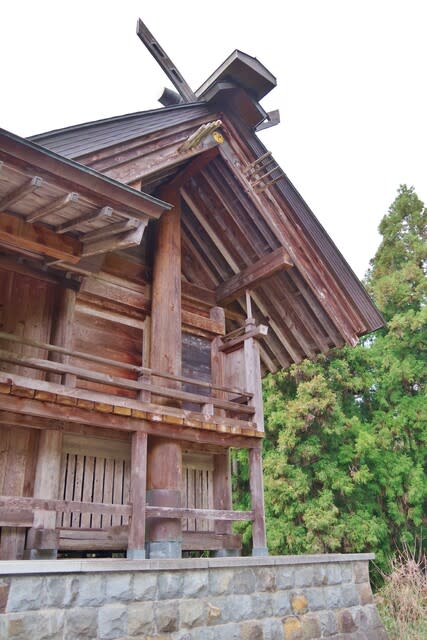

本殿です

では、次へ行きましょう

2023年4月6日午後4時20分訪問です

県道156号線を南へ、伊達神社に西からの入り口を入り損ねて、花川橋手前から境内へ入りました

南向き参道の境内は

駐車場になっています

駐車場になっています

一ノ鳥居です

手水舎です

文化財標柱です、ここも古墳の上に神社があります、文面には・・・伊達神社、延暦年間坂上田村麻呂の蝦夷征討の際勧請された、延喜式神名帳に「色麻郡伊達神社」とある由緒ある神社である。

また、播磨国飾麻郡「射楯兵主神社」と関わりがあるともいわれている。

御山古墳、伊達神社の建つ小山が御山古墳である。直径約50m、高さ約6m、の古墳で、2段築造と考えられる。

古墳時代中期の古墳といわれており、多くの円筒埴輪が見つかっている。

*射楯兵主神社(いたてひょうずじんじゃ)は兵庫県姫路市総社本町190番地、姫路城の中曲輪の位置(姫路城天守の南東側約500mに鎮座します播磨国総社です。

祭神は、射楯大神(五十猛尊)兵主大神(伊和大神、大国主命)の2柱。摂社7社、末社は12社合殿の12社の外に6社があるようですが、伊達神社との関係は分かりませんでしが。一説には、この地にやってきた播磨国飾磨郡付近に住んでいた人々が、飾磨郡伊達の射楯兵主神社から射楯大神(伊達神社の主祭神の一柱の五十孟神)を勧請したともいうそうです。

*伊達神社と前に投稿させて頂いた鹿島神社、そして宇伎須神社 (加美町下新田)と合わせて「色麻古社三社」と呼ばれます。

*御山古墳は、鹿島神社古墳(円墳:直径30m)の二回り大きい古墳です。

随身門です

随身門の北側には、イチイの幹が保存されています、高木家の庭木でしたが、平成13年(2001)1月4日に豪雪のため倒木、樹齢は550年だったそうです。

上り口左手にはスギの大木です

石段を上がります

拝殿前境内のニノ鳥居です

境内右手に目的のイチョウです

西側から、目通り幹囲5.5mの巨木です

北側から

東側から、多くの乳柱を見る事ができました

鐘楼です

拝殿です

本殿です

では、次へ行きましょう

2023年4月6日午後4時20分訪問です