庄川町隠尾地区は、砺波市役所の南安島約13km、砺波市役所庄川支所の東約2kmのところ

砺波市役所庄川支所南側の県道371号線を東へ、庄川を舟戸橋で渡り直ぐを右斜めの細い道路へ入って行きます

約3kmの名ケ原集落で県道346号線に出て左(北東)へ、道成りに1.2kmで

北東向き参道の隠尾八幡宮前に出ました

参道入口の石碑は、東砺波郡東山見村隠尾部落図屋号記念碑です、中に「大欅」の文字が見えましたので行ってみました

八幡宮の前の道を北東へ「隠尾部落」は屋号で表記の「ドブト」の一軒のみとなっているようです

「大欅」の表記の位置にケヤキは見当たりません

「イナベ」前の道路脇に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

形の良い若いケヤキが記念碑表記の道路反対側に有ります、目通り幹囲2.5m程です

記念碑表記の池の脇を入いります

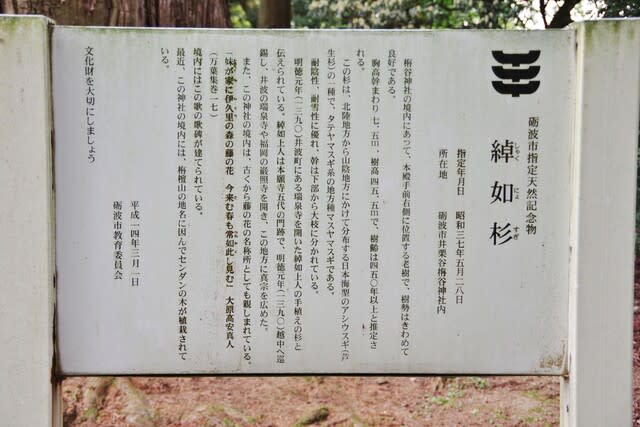

砺波市指定文化財標柱と説明版です

砺波市指定文化財 種類 史跡 指定日 昭和62年3月30日(令和5年2月21日名称変更)

隠尾城跡(かくりょうじょうあと)

隠尾は庄川右岸、鉢伏山南麓の小集落で、古くから鉢伏山を越えて砺波郡よ婦負郡を結ぶ間道があり、尾根伝いに五箇山と飛騨にも通じる要衝でした。

南部氏の祖先は南部次郎佐衛門尉宗治といい、足利尊氏の弟である足利直義に仕えましたが、観応2年(1351)にこの地に逃れた館を構えたと言われています。

その後、中興の祖である源左衛門尉尚吉の代に上杉謙信に攻められ落城し、尚吉自身も討死しました。

その結果、子の源右衛門は飛騨に逃れますが、戦乱後の隠尾に戻り、城跡の傍らに住みました。その子息は今日にまで続き、城跡の隣接地には近年まで城主の末裔と伝わる家がありました。

主郭の東西約21m、南北約29mの平坦地です。南側は谷に続く急崖で、ほかの三方は高さ約4mの切岸があり、東側に腰郭と西側に虎口があります。この虎口は土塁を備えた折れ虎口です。主郭上には「啼石(なきいし)」と称する石があり、南側の崖下には籠城用の飲料水にしたという湧水跡(城清水)が残っています。

令和5年3月31日 砺波市教育委員会

切岸ですね

虎口です

郭内です

「啼石」のようです

南側の谷です

東側にも郭らしき平場が見えます

西側の切岸の斜面には木々が繁茂しています

白のサザンカが綺麗です

では、次へ行きましょう

2023年4月21日午前11時45分訪問です

砺波市役所庄川支所南側の県道371号線を東へ、庄川を舟戸橋で渡り直ぐを右斜めの細い道路へ入って行きます

約3kmの名ケ原集落で県道346号線に出て左(北東)へ、道成りに1.2kmで

北東向き参道の隠尾八幡宮前に出ました

参道入口の石碑は、東砺波郡東山見村隠尾部落図屋号記念碑です、中に「大欅」の文字が見えましたので行ってみました

八幡宮の前の道を北東へ「隠尾部落」は屋号で表記の「ドブト」の一軒のみとなっているようです

「大欅」の表記の位置にケヤキは見当たりません

「イナベ」前の道路脇に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

形の良い若いケヤキが記念碑表記の道路反対側に有ります、目通り幹囲2.5m程です

記念碑表記の池の脇を入いります

砺波市指定文化財標柱と説明版です

砺波市指定文化財 種類 史跡 指定日 昭和62年3月30日(令和5年2月21日名称変更)

隠尾城跡(かくりょうじょうあと)

隠尾は庄川右岸、鉢伏山南麓の小集落で、古くから鉢伏山を越えて砺波郡よ婦負郡を結ぶ間道があり、尾根伝いに五箇山と飛騨にも通じる要衝でした。

南部氏の祖先は南部次郎佐衛門尉宗治といい、足利尊氏の弟である足利直義に仕えましたが、観応2年(1351)にこの地に逃れた館を構えたと言われています。

その後、中興の祖である源左衛門尉尚吉の代に上杉謙信に攻められ落城し、尚吉自身も討死しました。

その結果、子の源右衛門は飛騨に逃れますが、戦乱後の隠尾に戻り、城跡の傍らに住みました。その子息は今日にまで続き、城跡の隣接地には近年まで城主の末裔と伝わる家がありました。

主郭の東西約21m、南北約29mの平坦地です。南側は谷に続く急崖で、ほかの三方は高さ約4mの切岸があり、東側に腰郭と西側に虎口があります。この虎口は土塁を備えた折れ虎口です。主郭上には「啼石(なきいし)」と称する石があり、南側の崖下には籠城用の飲料水にしたという湧水跡(城清水)が残っています。

令和5年3月31日 砺波市教育委員会

切岸ですね

虎口です

郭内です

「啼石」のようです

南側の谷です

東側にも郭らしき平場が見えます

西側の切岸の斜面には木々が繁茂しています

白のサザンカが綺麗です

では、次へ行きましょう

2023年4月21日午前11時45分訪問です