『秋の甲斐路へ』⑥、一夜明け、外は激しい雨。温泉に泊まると朝は早起きしてしまう。昨晩とは異なる露天風呂に行くが、朝だからなのかも知れないが、湯の温度が熱く感じられる。ただ、顔に当たる外気と温泉の湯の熱さのギャップが心地よい。

旅館の朝ごはんはよくできている。小鉢がたくさんあって悩むのがまた楽しい。社員旅行があった頃に朝からビールを喜んで飲んでいた今はもう鬼籍に入った上司のことをふと不意に思い出した。

昨夕からの雨は強くなり、旅館の人に聞くと県道は降雨量が80mmを超すと通行見合わせになるという話を聞き、出発を急ぐ。

県道はリニア新幹線工事があるため、山の中の道なのだが、2車線が整備されている。それでも路盤が削られた所には水たまりができていてダンプカーとすれ違うたびに大きく水を浴びる。それでも殆ど信号なしで下部温泉まで戻り、ここからは中部横断道の下部温泉早川ICを目指す。

中部横断道はすでに中央道より南側は静岡県まで開通済。下部温泉早川IC〜六郷ICは無料区間となっていて、SAは設置されていないが、増穂PAに道の駅富士川が隣接していて野菜や花卉、果物などを販売している。私も庭に植えるビオラを購入した。再び車に乗り、南アルプスICで降り、新山梨環状道路に乗り継ぐ。知らなかったがこの道路を経由すると目的地である銚子塚古墳には早く到着できる。

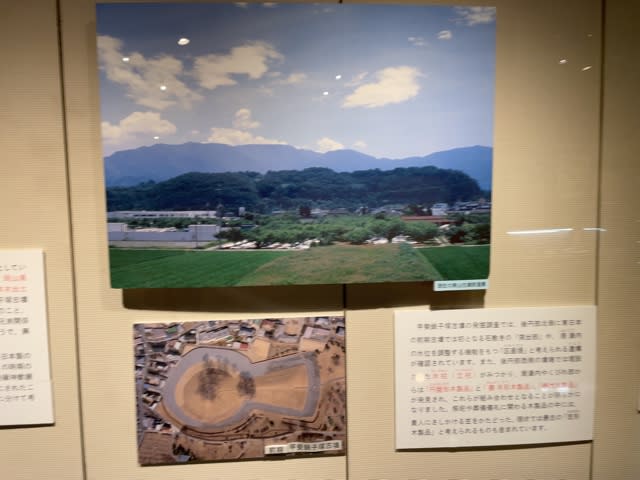

甲府南ICから5分程度にある山梨県考古学博物館は甲府風土記の丘・曽根丘陵公園の中に位置し、奥には古墳群がある。

まずは博物館から見て回る。通常の入場料は600円だが、山梨県の宿泊施設を利用すると480円に割引される。現在は『縄文時代の不思議な道具』という企画展を開催、中を見る。すると入口に石棒という長い削られた石器。これが多少細工されていて、長いものは2m以上、小さいものは5cm程度。はっきり分からないが、子孫を残すための祭式、つまり男根を摸したものらしい。とにかく、実用性はなく、僅かに一つだが女性器を表したものもあった。

次のコーナーにはまるでままごとに使うようなミニチュアの土器が並んでいる。壺や器だけでなく、縄文式土器や土偶のようなものもある。撮影が許されなかったが、かなり面白い。

次は常設展、こちらは写メ可である。ナウマンゾウの歯の化石からスタートして山梨県の遺跡から出土した土器が多数展示されている。棺に使われた大きな土器が、もとは米を炊くために使われ、その再利用だったことを初めて知る。

中には今でも片口として使えるような土器もあり、加工の巧さに感心する。もし、この頃に私が生まれていたとしても不器用な人と言われ、苦労したであろう。

(いっちゃん)

小さな土偶もあり、いっちゃんと名付けられた土偶(模造品)は愛らしかった。

他にも鏃や勾玉なども展示され、特に瑪瑙の首飾りは素晴らしい。

最後のコーナーには銚子塚古墳や小平沢古墳、丸山塚古墳など博物館近くの古墳から出土した土器や鏡などが並べられている。

外の雨も少し小ぶりになり、いよいよ古墳に向かう。(以下次回)