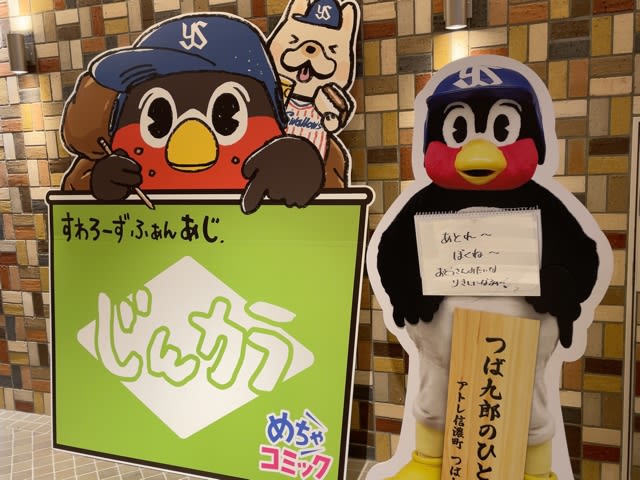

日本橋でランチとなった。久しぶりに『やぶ久』の前を通るとまだ座れそうなので入ることにする。明治33年(1900年)創業の老舗だが、結構庶民的な側面を残している。私はいつ来てもついつい名物の辛口カレー蕎麦ばかり食べてしまうのである。

お隣の『よもだそば』もカレーライスが絶品、この周辺の蕎麦屋さんは蕎麦よりカレーに惹かれてばかりである。

じっくりメニューを見ると『小丼+小盛りそば』というセット(いずれも1250円)がある。丼の方は『カレー丼』『親子丼』『玉子丼』『カツ丼』『イカ天丼』、蕎麦は『たぬき蕎麦(冷・温)』『カレー南蛮』『肉南蛮』『おろし蕎麦』『ネギ南蛮』と35通りもある。中には『カレー丼+カレー南蛮』という人もいるかもしれないが、さすがに笑われるかなあと思い、『カレー丼+たぬき蕎麦(温)』にした。

11時50分くらいだったが、一旦は満員に。しかし、蕎麦屋だけにお客さんの滞在時間は短く、あっという間にがらがらとなった。

私のランチはすぐに到着。まずはたぬきそばから頂く。小ぶりな丼に揚げ玉、さらに蒲鉾が1枚と結んだ三つ葉がのせてある。黒七味を振ってツユを一口、老舗だけあって出汁が効いた美味い蕎麦つゆである。

麺もやや細めの二八そば、喉越しは素晴らしいが熱く慌てて食べると喉をやけどしかねない。まずは麺を食べ終わり、ゆっくりつゆを頂く。

次いでカレー丼、カレー南蛮は何度も食べたことがあるが、丼は初めて。餡は蕎麦つゆにカレー粉を溶いたものでカレーライスとは一線を画す。木さじで縦にご飯と餡を一緒に食べるのだが、とろみの付いた餡と炊き立てのご飯は簡単には冷えない。先ほどのたぬきそばに比べて遥かに熱い。餡には玉ねぎだけでなく、豚バラ肉がたっぷり、カレー南蛮同様に美味いのである。

食べていくうちにだんだん辛味を感じ始め、添えてある柴漬をつまみ、蕎麦つゆを飲みながら頂くのがちょうどいい。寒くなるこの季節、ちょうど良い取り合わせであった。最後に熱いそば茶を頂き、ご馳走さまでした。

そば久本店

中央区日本橋2ー1ー19

0332710829