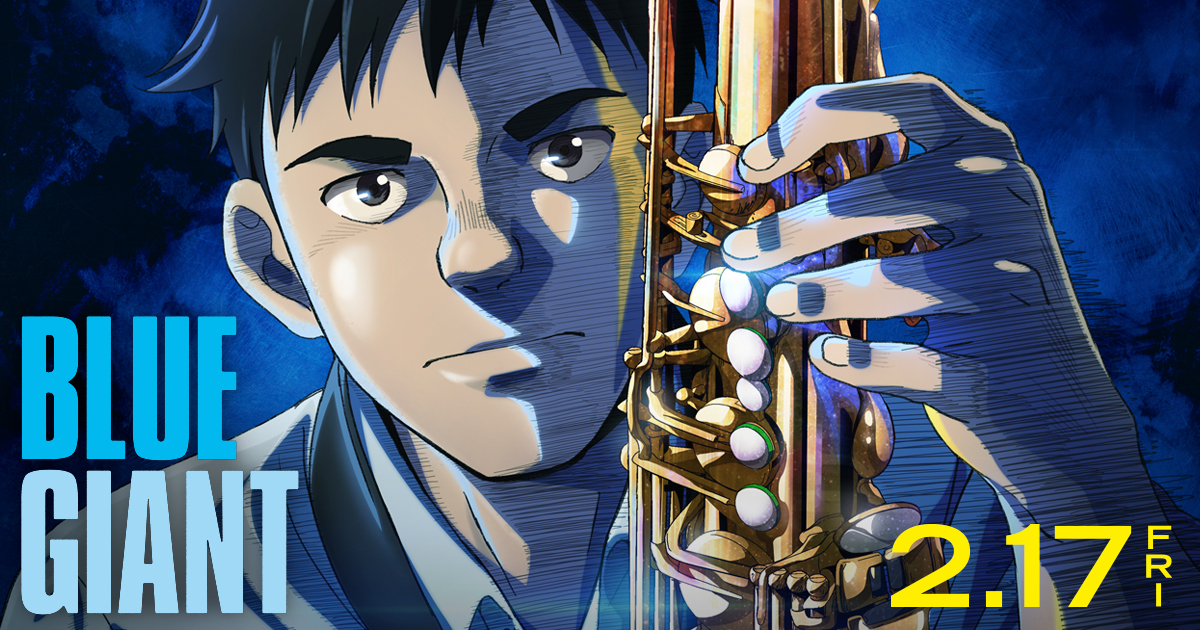

映画「BLUE GIANT」を観た。

聴覚や嗅覚や味覚は直接本能に響いてくる。大きな音や耳障りな音、嫌な臭いなどは、生存の危機に直結する恐れがあるのだ。そんな音や臭いや味に触れると、逃げたり鼻や口を覆ったり、または食べ物を食べなかったりする。危険のない安全な音、匂い、味というものは存在する。その中でレベルが高いものは、いい音、いい匂い、いい味となって、我々の生活を豊かにしてくれる。曲を聞くと曲名を思い出したり、誰が演奏しているのか推測したり、曲の出来を勝手に評価したりするが、一定のレベル以上になると、特殊な感覚の持ち主以外は、区別や優劣がつけられなくなる。

当方はクラシックやジャズのコンサートに時々行く。サントリーホールで聴いたウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏はとても素晴らしかったが、オーチャードホールで聴いた西本智実率いるイルミナートフィルハーモニー管弦楽団の演奏も負けず劣らず素晴らしかった。当方の耳がバカ耳なのかもしれないが、いずれも極上の心地よさを覚えたのだから、お金を払った価値は十分あると思っている。

何が言いたいかというと、高いレベルに達すると、それ以上は評価が困難になるのである。あとは好みの問題だ。コンサートは世界中でたくさん開催されている。どこに行って何を聞くのかは、個人の選択だ。売れるか売れないかは時代とのマッチング次第であり、死んでから人気が出る音楽家もいるだろう。評価は常に相対的なのである。

世界一のジャズミュージシャンになるという18歳の主人公の夢が、業界の人々から世界一として評価されるということなら、それはもう好みの問題だから、相対的な評価であり、目標とするにはあまりにも不明確だ。世界一売れるのが目標ということであれば、多数が好む音楽を作る才能があればいいということになる。しかし宮本大の夢は、どうやらそういうことではないようだ。

映画は、言葉としての答えは示さない。代わりにこれでもかとばかり演奏の様子を描く。それぞれのシーンには、ジャズ喫茶やクラブやコンサートホールでの聴衆を巻き込んだグルーヴ感を自然に感じさせるものがある。つまりそれが答えだ。

宮本大の言う世界一とは、聴衆と演奏者が一体化した高揚感を味わえる、そのグルーヴ感が世界一ということなのだろう。聴いていて楽しい、気持ちがいい、気分が上がる。そんな音楽が聴けるなら、人はそれなりの対価を惜しまない。それは売れることに繋がっていくが、聴衆に迎合しているのではない。

人は体内に音楽を持っている。というより、人体は様々な音を発している。歩いたり手を使えば音がするし、咳もくしゃみも欠伸も音が出る。骨がポキっと鳴ったり、お腹から音がすることはしょっちゅうある。音楽は人体の音に呼応して、普遍的なグルーヴ感を生み出す。いい曲は時代が経過しても廃れない。ビバルディが「四季」を作曲したのはいまからちょうど300年前の1723年だが、少しも色褪せていない。色褪せないどころか、たくさんの映画のたくさんのシーンで使われている。

それにしても音楽を担当した上原ひろみは流石である。演奏のシーンは映画館がライブハウスになったみたいなグルーヴ感があった。自然に高揚し、宮本大の音楽に共感する。観ている間中、ずっと楽しかった。