一昨年暮れごろから老々介護が始まった。

当初の3,4か月は面食らった日々を過ごし、5つほど参加していた地域のサークルから写真だけを残し退会、趣味三昧から遠ざかっていた。

私にとっての介護、「笑顔の法則」から引用

かろうじて普通の生活ができているが、そばにいて長時間自宅を離れることができなかったり、終日の外出とか宿泊を伴う外出などが難しい。

月一回ほどのバス通院。

通常は平日に行っているのですが、昨朝は予定外の受診に付き添った。

土曜日なので、平日勤務の若い人たちも多く来院していた。

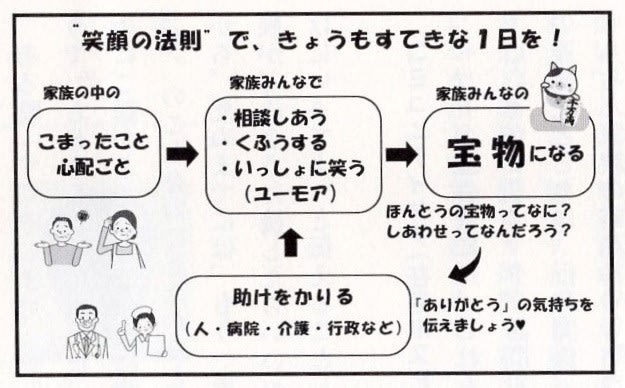

新型コロナの感染が懸念され、人が集まる場所に行くのは避けたいが止むを得ない。

いつもよりバスの乗客が少なく、バス会社は座席の窓を開け、換気をよくしていた。

クリニックの受付を終わり、人混みの待合室を避け、受診時刻ごろまでは別の場所で時間を過ごした。

通院は無事に終ったが、感染していなかったことを確認するためには、2週間後待ちとなる。(大丈夫だとは思うのですが)

4/12,16時現在

私自身は、両親の葬儀はしたことがあっても、介護はしたことがない。

母の場合は、銭湯で倒れ、連絡をもらい、運ばれた病院に駆け付けた時には、息を引き取る寸前だった。

横たわったベッドの、まだ暖かかった背中に手を入れ、大きな声をかけたのですが、かすかにうなずいただけ、間もなく息を引き取った。

その後父は1人で暮らし、年末の深夜、救急車で運ばれ、即入院。

一年ほど病院にいて、そこで亡くなった。

子供でありながら、当時は仕事が忙しく、まともに見舞いに行けなかった。

母は38年、父は33年ほど前のことだった。

「人生ラスト10年問題」(介護、医療、認知症)は、筋肉量の減少・筋肉機能の衰え、社会的活動・生産活動がなくなってくると同時に発生、進行する。

多くは、歩けなくなる、食べられなくなるという順をおって、認知症になる人が多いという。

毎日の生活習慣、食事や運動、人々や社会との交流、気持ちの持ち方などで変えられるものなら、それらを実践して、病気にならない体を作り、毎日を健康で過ごし、ハッピーに天寿を全うしたい。

と思っていても、予期しない時に配偶者の介護が始る。

家族協力してなんとかなる場合は少なく、公的支援制度を利用する場合が多いのかもしれない。

ま~、なるようにしかならないと考えている。

対コロナウィルスの外出自粛要請に伴い、市内施設がほぼ全て臨時閉館。

2週間ほど前に図書館から借りた本、「私にとっての介護―生きることの一部として―」(2020/1/24発行 岩波書店)

は、返却日が4/14(火)になっていたが、館が閉館のため延長、5/6以降となった。

『介護保険スタートから二〇年。少子高齢化や人口減の危機も高まっている。高齢者介護や認知症介護、障害をもつ方の介護に限らず、介護またケアは、さまざまなあり方で、誰にとっても「生きることの一部」となってくるだろう。各界の人々が、体験や見聞をふまえて「これだけは言いたい」ことを縦横に語り、問いかける。』

参考になる本である。

尾道を愛していた映画監督の大林宣彦さん(享年82)が亡くなった。その人も映画も好きだった。

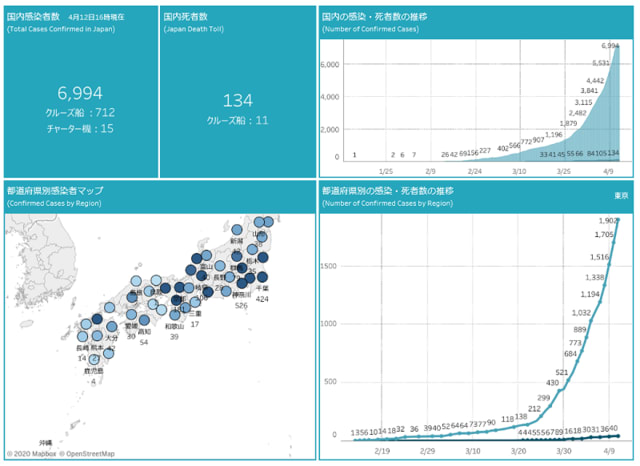

同じ日に、尾道にいる息子から、嫁さんの実家からだと、写真のおいしいお菓子を送ってきた。