嵐山の天龍寺を拝観後、大覚寺に向かう。朝方、JR花園駅前から乗車した京都市バスは嵐山を経由して終点・大覚寺に向かうのだが、ちょうど出発したところのようだ。普通ならここで嵐山の風情を楽しみ、後続のバスに乗るところだが、この日の私はさっさとここを離れたい気持ちだった。大覚寺まで徒歩で25~30分ほどとあり、バスの待ち時間をかけて歩いても着くのはほぼ同じくらいのようだ。

参道には「旧嵯峨御所 大覚寺門跡」とある。先ほどの天龍寺と同様、元々この地は嵯峨天皇の離宮があったところである。弘法大師空海が離宮の中で五大明王を祀って祈祷を行ったとされるが、嵯峨天皇の崩御後に発生した政変で皇太子を廃された恒貞親王が出家して仏門に入り、大覚寺の開山とされた。

参道には「旧嵯峨御所 大覚寺門跡」とある。先ほどの天龍寺と同様、元々この地は嵯峨天皇の離宮があったところである。弘法大師空海が離宮の中で五大明王を祀って祈祷を行ったとされるが、嵯峨天皇の崩御後に発生した政変で皇太子を廃された恒貞親王が出家して仏門に入り、大覚寺の開山とされた。

大覚寺ときいて連想するのが「大覚寺統」という言葉。鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて、皇室は「持明院統」と「大覚寺統」の二つの系統で皇位継承をめぐって争っていた。後嵯峨天皇(ここからは後に上皇や法皇となった人が登場するが、ややこしいので天皇で統一する)の皇子に後深草天皇、亀山天皇がいて、それぞれが後嵯峨天皇の後継であると主張して譲らなかった。「大覚寺統」とは、亀山天皇の子である後宇多天皇が後に大覚寺の再興に尽力し、自らも大覚寺で院政を敷いたことからその名がついたとされる。

大覚寺ときいて連想するのが「大覚寺統」という言葉。鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて、皇室は「持明院統」と「大覚寺統」の二つの系統で皇位継承をめぐって争っていた。後嵯峨天皇(ここからは後に上皇や法皇となった人が登場するが、ややこしいので天皇で統一する)の皇子に後深草天皇、亀山天皇がいて、それぞれが後嵯峨天皇の後継であると主張して譲らなかった。「大覚寺統」とは、亀山天皇の子である後宇多天皇が後に大覚寺の再興に尽力し、自らも大覚寺で院政を敷いたことからその名がついたとされる。

この持明院統と大覚寺統の対立だが、一時は鎌倉幕府の仲立ちでそれぞれが交互に天皇に即位することで収まったのだが、これを破ったのが鎌倉幕府打倒に燃える大覚寺統の後醍醐天皇。そして足利尊氏や新田義貞らの手により鎌倉幕府を滅亡させたが、新たな対立が生まれる。ここで足利尊氏と手を組んだ持明院統は北朝、そして後醍醐天皇の大覚寺統は南朝として、およそ60年にわたる争いが繰り広げられる。

この持明院統と大覚寺統の対立だが、一時は鎌倉幕府の仲立ちでそれぞれが交互に天皇に即位することで収まったのだが、これを破ったのが鎌倉幕府打倒に燃える大覚寺統の後醍醐天皇。そして足利尊氏や新田義貞らの手により鎌倉幕府を滅亡させたが、新たな対立が生まれる。ここで足利尊氏と手を組んだ持明院統は北朝、そして後醍醐天皇の大覚寺統は南朝として、およそ60年にわたる争いが繰り広げられる。

この大覚寺は皇室が住職である門跡寺院の歴史があるが、応仁の乱の兵火や後の放火により堂宇が焼失し、現在の姿に復興されたのは江戸時代のことである。寺は寺でも門跡寺院ということで、一般の人たちが日常的にお参りするというよりは、かつての御所や庭園の姿をしのぶスポットといえる。

伽藍の中心にあるのが心経前殿。嵯峨天皇、弘法大師空海、後宇多天皇、恒貞親王を祀る。まずはここで手を合わせてお勤めとする。

伽藍の中心にあるのが心経前殿。嵯峨天皇、弘法大師空海、後宇多天皇、恒貞親王を祀る。まずはここで手を合わせてお勤めとする。

心経前殿の後ろに心経殿が建つ。内部には嵯峨天皇のほか、江戸時代の天皇たちが奉納した「勅封般若心経」が収蔵されている。この扉が開かれるのは60年に一度、戊戌の年である。直近の戊戌の年は2018年(平成30年)のことで、この年、私も近畿三十六不動尊めぐりの札所として大覚寺を訪ね、開扉された心経殿も拝観した。次の戊戌の年は2078年・・・まあ、生きていないだろう。

心経前殿の後ろに心経殿が建つ。内部には嵯峨天皇のほか、江戸時代の天皇たちが奉納した「勅封般若心経」が収蔵されている。この扉が開かれるのは60年に一度、戊戌の年である。直近の戊戌の年は2018年(平成30年)のことで、この年、私も近畿三十六不動尊めぐりの札所として大覚寺を訪ね、開扉された心経殿も拝観した。次の戊戌の年は2078年・・・まあ、生きていないだろう。

大覚寺の本尊である五大明王が祀られる五大堂に着く。ここで改めてお勤めとする。写経の場でもあるのでここで体験してもよかったのだが・・。

大覚寺の本尊である五大明王が祀られる五大堂に着く。ここで改めてお勤めとする。写経の場でもあるのでここで体験してもよかったのだが・・。

心経殿の開扉で訪ねた時は大覚寺エリアだけ拝観したのだが、隣接して大沢池がある。今回はせっかくなのでそちらにも足を延ばすことにする。天龍寺、嵐山ではインバウンドにうんざりしたが、大覚寺に来るとそういう観光客の姿(それどころか拝観者そのものの姿)が見えず、静かな一時となったのでもう少しめぐろうかと。

大沢池は嵯峨天皇が離宮を造るにあたり、唐の洞庭湖を模して造られたという。日本最古の人工池とされている。ちょうど冬の澄んだ空、水鳥が憩う景色も穏やかである。

大沢池は嵯峨天皇が離宮を造るにあたり、唐の洞庭湖を模して造られたという。日本最古の人工池とされている。ちょうど冬の澄んだ空、水鳥が憩う景色も穏やかである。

奥にあるのは名古曽の滝跡。小倉百人一首の第55番・(藤原)大納言公任の「滝の音は 絶えて久しくなりぬれど 名こそ流れて なほ聞こえけれ」にある「滝」はこの滝跡とされる。「大覚寺のこの滝の音が聞こえなくなって久しいが、その評判だけは世に流れ伝えられ、今でもなお聞こえ知られている」という意味。これを解釈すると、栄枯盛衰というのは世の常だが、その中で、本人は亡くなっても優れた歌や作品、その心はいつまでも世の人々の間で生き続ける・・ということである。まあそうすると、大納言公任のこの歌は現在も小倉百人一首の一つとしてその名とともに生き続けているといえる。

奥にあるのは名古曽の滝跡。小倉百人一首の第55番・(藤原)大納言公任の「滝の音は 絶えて久しくなりぬれど 名こそ流れて なほ聞こえけれ」にある「滝」はこの滝跡とされる。「大覚寺のこの滝の音が聞こえなくなって久しいが、その評判だけは世に流れ伝えられ、今でもなお聞こえ知られている」という意味。これを解釈すると、栄枯盛衰というのは世の常だが、その中で、本人は亡くなっても優れた歌や作品、その心はいつまでも世の人々の間で生き続ける・・ということである。まあそうすると、大納言公任のこの歌は現在も小倉百人一首の一つとしてその名とともに生き続けているといえる。

この後も大沢池の周囲をめぐる。春夏秋冬、嵯峨野の山々を借景としてそれぞれの表情を見せるという。

この後も大沢池の周囲をめぐる。春夏秋冬、嵯峨野の山々を借景としてそれぞれの表情を見せるという。

一周して、大沢池の石碑の前に出る。ちょうどここで、何やら機材をかつぐ一行に出会う。どうやらこれから何かの撮影が行われるようだ。大覚寺は周囲に高い建物、電柱、電線が目立たず、かつての御所を彷彿とさせる建物があり、大沢池という名勝がある。そして、太秦のスタジオにも近い・・ということで時代劇のロケでよく使われるという。この日も撮影があったのかな。もう少し待っていれば俳優さんに会えたのかもしれない(前日訪ねた車折神社に玉垣を奉納していたりして)。

一周して、大沢池の石碑の前に出る。ちょうどここで、何やら機材をかつぐ一行に出会う。どうやらこれから何かの撮影が行われるようだ。大覚寺は周囲に高い建物、電柱、電線が目立たず、かつての御所を彷彿とさせる建物があり、大沢池という名勝がある。そして、太秦のスタジオにも近い・・ということで時代劇のロケでよく使われるという。この日も撮影があったのかな。もう少し待っていれば俳優さんに会えたのかもしれない(前日訪ねた車折神社に玉垣を奉納していたりして)。

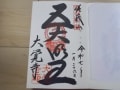

大覚寺の受付に戻り、預けていた朱印帳を受け取る。紙面いっぱいの墨書は「五大明王」である。

大覚寺の受付に戻り、預けていた朱印帳を受け取る。紙面いっぱいの墨書は「五大明王」である。

さて、次に訪ねるのは神護寺。大覚寺からまたもバスのタイミングが合わず、再び嵐山まで歩く。ちょうど往来の商店も開業しており、どこも長蛇の列。そして大声でわめきながら食べ歩き・・もとい食べ散らしするインバウンドの連中たち。やかましい、正直ウザい。

さて、次に訪ねるのは神護寺。大覚寺からまたもバスのタイミングが合わず、再び嵐山まで歩く。ちょうど往来の商店も開業しており、どこも長蛇の列。そして大声でわめきながら食べ歩き・・もとい食べ散らしするインバウンドの連中たち。やかましい、正直ウザい。

いや~、ある意味での難所を朝のうちに回っておいてよかった(もっとも繰り返すが、大覚寺は嵐山の騒擾とは一線を画す風情あるところ)。

そして乗るのは嵐山電鉄、嵐電である。ホームの有料足湯なんぞどうでもいいので、さっさと次の折り返し便で嵐山を去ることに・・・。

そして乗るのは嵐山電鉄、嵐電である。ホームの有料足湯なんぞどうでもいいので、さっさと次の折り返し便で嵐山を去ることに・・・。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます